रोपी ने निजी प्रसूति क्लिनिक में डॉक्टर से आत्मविश्वास के साथ कहा कि उस औरत को दो बच्चे होंगे, हालांकि अपनी बात की पुष्टि के लिए उनके पास कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं थी.

रोपी मन्नू बेटे ने लगभग दो साल पहले की घटना को बड़े आनंद और ख़ुशी के साथ याद किया. वह स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके डॉक्टर की नकल करते हुए कहती हैं, "कान में वो लगाया." डॉक्टर ने कमज़ोर शरीर वाली गर्भवती महिला के पेट की जांच की और जुड़वा बच्चों की रोपी की भविष्यवाणी को ख़ारिज कर दिया.

क्लिनिक के डिलीवरी वाले कमरे में एक स्टूल पर बैठते हुए उन्होंने अपनी बात दोहराई, "मेडम, दो होता, दो." लगभग 70 साल की रोपी और दर्द से कराह रही महिला, जो मां बनने वाली थी, उस समय उत्तर-पूर्वी महाराष्ट्र के मेलघाट जंगल के किनारे स्थित अपने गांव जैतादेही से 20 किलोमीटर दूर परतवाड़ा क़स्बे में थी.

शाम तक, एक लड़के का जन्म हुआ और कुछ सेकंड बाद ही एक दूसरे बच्चे का सिर बाहर आया. इस बार एक लड़की ने जन्म लिया था, यानी जुड़वां बहन.

रोपी ज़ोर से हंसती हैं. वह मिट्टी से बने अपने पारंपरिक घर के बरामदे के एक छोर पर लकड़ी की खाट पर बैठी हैं. घर के बरामदे की फर्श को गाय के गोबर से लीपा गया है. अंदर, लकड़ी की छत वाले तीन कमरे खाली पड़े हैं. उनके बेटे परिवार के दो एकड़ के खेत पर काम करने गए हुए हैं.

वह कोरकू भाषा में कोई गाली देती हैं, जिसका शाब्दिक अनुवाद गधे के लिंग के रूप में होता है - और इसके बाद वह थोड़ा और हंसती हैं, उनके चेहरे पर अंकित रेखाएं गहरी होती जाती हैं. शहरी डॉक्टर को दी गई गाली को याद करते हुए वह आत्मसंतुष्ट लहजे में कहती हैं, "मैंने उसे यही गाली दी थी."

जैतादेही गांव की आख़िरी पारंपरिक प्रसाविका रोपी कहती हैं कि उन्होंने कम से कम 500-600 बच्चों की डिलीवरी करवाई होगी

उनका यह आत्मविश्वास चार दशकों के अनुभव से आता है. रोपी, जो कोरकू समुदाय से हैं, जैतादेही की आख़िरी बची पारंपरिक दाई हैं. वह कहती हैं कि उन्होंने कम से कम 500-600 बच्चों की डिलीवरी करवाई होगी. उन्होंने कभी गिनती नहीं की. वह गर्व से बताती हैं कि जिन भी प्रसव का भार उनके ऊपर रहा, एक भी नवजात बच्चे की कभी मौत नहीं हुई. "सब चोखा [वे सब ठीक थे]." दाई, पारंपरिक जन्म परिचारक होती हैं, जो दाइयों के रूप में काम करती हैं. हालांकि, उन्हें कोई आधुनिक प्रशिक्षण नहीं हासिल है या कहीं से प्रमाणित नहीं हैं.

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित अमरावती ज़िले के धारणी और चिखलदरा ब्लॉक के गांवों में रहने वाले मेलघाट जंगल के कोरकू आदिवासियों के लिए, रोपी जैसी महिलाएं लंबे समय से घर पर बच्चे पैदा करवाने की परंपरा की वाहक हैं, लेकिन उनका महत्व सिर्फ़ उतने तक ही सीमित नहीं है. अनुभवी दाइयों के तौर पर वे प्रसवपूर्व देखभाल का काम भी करती हैं, प्रसव को संभालती हैं, और ऐसे सुदूरवर्ती, जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं, जहां से चिकित्सकीय मदद के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचना अक्सर संभव नहीं हो पाता है.

रोपी बताती हैं कि मेलघाट के अधिकांश गांवों में अब भी एक या दो दाई हैं, लेकिन वे सभी अब बूढ़ी हो गई हैं. इन दाइयों की परंपरा को आगे ले जाने के लिए अगली पीढ़ी से अब तक कोई सामने नहीं आया है. जैतादेही की दूसरी दाई की कई साल पहले मौत हो गई थी. रोपी का मानना है कि उनकी एक बेटी या बहू ने उनसे दाई का कौशल सीखा है, लेकिन उस परिवार से किसी ने भी दाई का काम नहीं किया है.

रोपी के ख़ुद के सारे बच्चे भी घर पर पैदा हुए थे, जिनको डिलीवरी में उनकी मां और एक दाई ने सहायता की थी. उनके चार बेटे थे, जिनमें से एक की एक दशक पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी. उनकी दो बेटियां भी हैं, और दोनों विवाहित हैं व जैतादेही में ही रहती हैं. उनके कई सारे पोते और पोतियां भी हैं. (रोपी बताती हैं कि उनकी बेटियों ने इस काम को करने से इंकार कर दिया है. हालांकि, एक बेटी ने यह कौशल थोड़ा-बहुत सीखा था.)

वह आगे कहती हैं, "मेरी बहू इतना डर जाती है कि जिस कमरे में कोई महिला बच्चे को जन्म दे रही हो, तो वहां खड़ी भी नहीं रह पाती. वह न तो कुछ देखती है और न ही मुझे टांके का धागा या कपड़े पकड़ाती है या कोई और मदद करती है. ऐसा कापने लगता [वह कांपने लगती है].” वह ख़ून देखकर सिहरने वाली छोटी बहू की नकल करके दिखाती हैं.

रोपी याद करती हैं कि पुराने ज़माने में महिलाएं शरीर की इन प्रक्रियाओं से नहीं डरती थीं. "हमारे पास बहादुर होने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था. हर छोटी-बड़ी चिकित्सकीय ज़रूरत के लिए, कोई डॉक्टर या नर्स नहीं मौजूद था.”

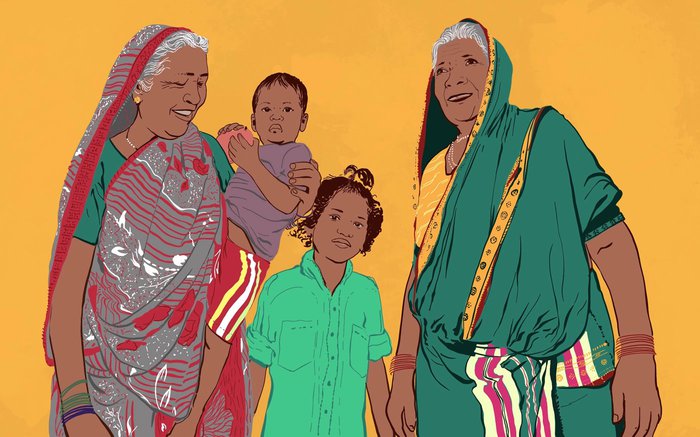

अपने पर-पोते और पर-पोती के साथ रोपी: उनके सारे बच्चे घर पर ही पैदा हुए थे, जिनकी डिलीवरी में उनकी मां और एक दाई ने सहायता की थी

उनकी मां और दादी दोनों दाई थीं, और उन्होंने अपनी दादी के साथ काम करते हुए यह कौशल सीखा. रोपी का कहना है कि जब उनकी मां बच्चों की डिलीवरी करवाने के लिए घर जाती थीं, तो कभी अपनी अनपढ़ बेटी को साथ नहीं ले गईं. "बकी हेजेदो [तुम यहीं रुको]" - वह कोरकू में डांटती थीं; रोपी को याद है. "लेकिन जब मैं केवल 12 या 13 वर्ष की थी, तब मेरी दादी मुझे साथ ले जाती थीं." और लगभग 16 की उम्र में, शादी से पहले ही रोपी ने अपनी दादी की सहायिका के रूप में काम शुरू कर दिया था.

*****

मेलघाट की घुमावदार पहाड़ियां और जंगल, जो जैव विविधता का प्रमुख भंडार हैं, विशाल मेलघाट टाइगर रिज़र्व का गढ़ भी हैं. यह रिज़र्व 1,500 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इलाक़े में फैला हुआ है. इस शुष्क, पर्णपाती जंगल में ऐसे गांव हैं जो कोरकू और गोंड आदिवासी समुदायों का गढ़ हैं. इनमें से कई बस्तियां टाइगर रिज़र्व के अंदर, इसके बफर क्षेत्र में और किनारे पर स्थित हैं. यहां के ज़्यादातर लोग किसान और चरवाहे हैं, और इनकी आय का मुख्य स्रोत, बांस और जड़ी-बूटियों जैसे वन उत्पाद हैं.

बोरत्यखेड़ा, सघन वन क्षेत्र में 150 परिवारों का एक गांव है, जो चिखलदरा तालुका से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है. लगभग 70 साल की चारकू बाबूलाल कास्डेकर यहां की दाई हैं और उनके मुताबिक़ "जहां तक मुझे याद है", वह दाई के तौर पर काम कर रही हैं. वह कहती हैं कि आज भी मेलघाट के सुदूर गांवों में, हर 10 गर्भवती महिलाओं में से, लगभग पांच परिवार घर पर ही बच्चे की डिलीवरी करवाना चाहते हैं, जबकि हालिया दशकों में चिकित्सा सुविधाओं में थोड़ा सुधार हुआ है. (2015-16 का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, एनएफ़एचएस-4 बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 91 प्रतिशत से ज़्यादा बच्चों का जन्म किसी अस्पताल या चिकित्सकीय संस्थान में हुआ है. शायद इन आंकड़ों में मेलघाट के सुदूर गांवों की वास्तविकता शामिल नहीं है).

अप्रैल 2021 में, बोरत्यखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का एक उप-केंद्र खुला. जब मैंने वहां का दौरा किया, तो पाया कि इस एक मंज़िला इमारत में दो महीने बाद भी पानी का पाइप नहीं पहुंचा था. यहां एक सहायक नर्स-दाई (एएनएम) कॉल पर 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं. वैसे तो उनको पहली मंज़िल पर बने आवास में रहना था, लेकिन बोरत्यखेड़ा की एएनएम शांता विहिके दुर्वे स्थानीय निवासी हैं, जिनकी शादी गांव में हुई है.

ग्रामीणों ने मुझे बताया कि उप-केंद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में काम करने के लिए डॉक्टर का एक पद मौजूद है, लेकिन पानी वाले पाइप की अनुपलब्धता इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए एक समस्या बन जाती है. हाल ही में स्नातक पूरा करने वाले एक डॉक्टर, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर सेमाडोह गांव की पीएचसी में प्रशिक्षण ले रहे थे, वह जल्द ही यहां काम शुरू करने वाले थे (पिछले साल जब मैं वहां गई थी).

बोरत्यखेड़ा की एएनएम शांता दुर्वे (बाएं) गांव की बुज़ुर्ग दाई चारकू से पीएचसी में होने वाले प्रसव में भी मदद के लिए बुलाती हैं

हालांकि, एएनएम का कहना है कि कई गर्भवती महिलाएं उप-केंद्र नहीं जाना चाहती हैं. 30 वर्षीय शांता कहती हैं, "उनके अंदर अपने समुदाय की औरत पर ही डिलीवरी की देखरेख का भरोसा रहता है.” शांता ने पास के मोर्शी ब्लॉक के उप-केंद्र में एक दशक तक काम किया और इसके बाद उन्हें यहां काम पर लगाया गया.

वह यहां की बुज़ुर्ग दाई चारकू से सेमाडोह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होने वाले प्रसव के लिए आने का अनुरोध करती हैं. शांता कहती हैं कि परिवार दाई की सलाह को स्वीकारते हैं. वह इस तथ्य से दुखी हैं कि बोरत्यखेड़ा में अब कोई युवा दाई नहीं है, और न कोई ऐसा है जो चारकू की सेवा की विरासत को आगे बढ़ाए. गांव में एक दूसरी दाई ने बुढ़ापे के कारण काम करना लगभग बंद कर दिया है, और कुछ साल पहले यूनिसेफ के साथ मिलकर सरकार द्वारा आयोजित एक लघु प्रशिक्षण कोर्स में भाग भी नहीं लिया था.

पूरे दिन चले इस कोर्स में भाग लेने वाली चारकू कहती हैं , " हमें लगता है कि हम सबकुछ जानते हैं , लेकिन उन्होंने हमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाईं , जैसे कि साबुन का इस्तेमाल करना , हाथ कैसे धोना है, और नए ब्लेड का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है."

जब वह प्रसव पीड़ा के दौरान, किसी महिला के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कभी-कभार किसी निजी क्लिनिक में जाती हैं, तो प्रसव नर्स (महिला) द्वारा किया जाता है. चारकू कहती हैं कि महिलाएं तब तक पुरुष डॉक्टर से प्रसव नहीं करवाएंगी, जब तक कि नर्स यह न कह दे कि वह संभाल नहीं सकती. जटिलता होने पर ही डॉक्टर को बुलाया जाता है. चारकू को कोई भुगतान नहीं किया जाता है.

वह अब भी साथ क्यों जाती हैं? “चलो बोला तो जाती [अगर वह मुझसे कहते हैं, तो मैं जाती हूं]. अगर मेरे वहां रहने से मां को सुकून मिलता है, तो मैं क्यों न जाऊं?”

चारकू कहती हैं कि वर्षों पहले उन्हें भुगतान के रूप में, एक पाई में नापकर दो या तीन पाई चावल या गेहूं दिया जाता था. पाई एक बड़े गिलास जैसा दिखने वाला पीतल का पारंपरिक बर्तन होता है. कभी-कभी चारकू को भुगतान के साथ बोनस के रूप में कुछ पैसे मिल जाते हैं.

बीते दशकों में, दाई की कमाई में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है. जून 2021 में मेरे मिलने से एक हफ़्ते पहले, चारकू को उनकी आख़िरी डिलीवरी के लिए, 500 रुपए और चार किलो गेहूं मिले थे. इस बार बच्चे की डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई थी. प्रसव पीड़ा शुरू होते ही बच्चा बाहर आने लगा था. वह कहती हैं, "अगर डिलीवरी में ज़्यादा समय लगा होता, तो भी मुझे इतने ही रुपए मिले होते."

अपने दो परपोतों के साथ चारकू: पिछले तीन दशकों में बोरत्यखेड़ा में पैदा हुए बच्चों में से कम से कम आधे बच्चों के जन्म के समय चारकू मौजूद थीं, और उन्होंने अपने पोते-पोतियों और एक परपोते की भी डिलीवरी करवाई है

क़रीब पांच साल पहले चारकू के पति की मौत हो गई थी. वह अपनी एक एकड़ की ज़मीन जोतते थे, जिस पर अब उनकी बेटी और दामाद खेती करते हैं. चारकू कहती हैं कि एक दाई के रूप में उनके काम से कभी भी एक तय आमदनी नहीं हो सकी. हाल के वर्षों में, किसी महीने उन्होंने 4 हज़ार की कमाई की और किसी महीने 1 हज़ार की भी नहीं हुई.

यहां की महिलाओं का अनुमान है कि पिछले तीन दशकों में बोरत्यखेड़ा में पैदा

हुए बच्चों में से कम से कम आधे बच्चों के जन्म के समय चारकू मौजूद थीं. चारकू ने अपने पोते-पोतियों और एक परपोते की भी डिलीवरी करवाई है.

वह याद करते हुए बताती हैं कि उनके द्वारा करवाई गई डिलीवरी के कुछ दिनों बाद कुछ नवजात शिशुओं की मौत भी हुई है. "जन्म के दौरान नहीं, बल्कि कुछ दिनों बाद." उन्हें इन मौतों का कारण नहीं पता. किसी को इसका कारण नहीं पता.

अब अपनी आंखों की रोशनी कम होने के कारण, वह परिवारों को लगातार पीएचसी या उप-केंद्र में जाने की बात कहती हैं.

*****

रोपी, जिन्हें अपनी उम्र ठीक-ठीक याद नहीं है, हाल ही में उनके पैरों में कुछ दिक़्क़त होने लगी है. उनके टखनों के आसपास सूजन रहती है और उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है. हालांकि, वह शहर के डॉक्टर के पास तो नहीं गईं, लेकिन एक लोकल वैद्य द्वारा दिए तेल से अपने टखने की मालिश करती हैं.

वैसे तो वह अपने पुराने परिचितों और अपनी बेटियों से मिलने के लिए गांव में घूमती रहती हैं, लेकिन प्रसव के लिए कहने वाले अधिकांश परिवारों को वह मना कर देती हैं. उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि वह कितना काम कर पाएंगी, और उनकी आंखें ठीक से काम करेंगी भी या नहीं. रोपी कहती हैं, “मैं उन्हें शहर के क्लिनिक [परतवाड़ा क़स्बे में मौजूद] को कॉल करने के लिए कहती हूं, और एम्बुलेंस आने तक उनके पास रहती हूं. और कभी-कभी जब वाहन तुरंत गांव लौट आने वाला होता है, तो मैं उनके साथ चली भी जाती हूं.”

रोपी के परिवार बकरी पालन का छोटा व्यवसाय भी करता है, और दो एकड़ में खेती भी करता है। दाई के रूप में उनकी कमाई आज तक बेहद मामूली है, और कई दशकों के बाद भी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है

जिन सालों में वह दाई के तौर पर काम में काफ़ी व्यस्त रहती थीं उस समय लोग उन्हें जैतादेही में अलग-अलग हालात में तत्काल और शांति के साथ काम करने के लिए जानते थे. "पहले, जब वे मुझे बुलाने आते थे, तो मैं उन्हें सबसे पहले बताती थी कि मुझे क्या चाहिए - एक ब्लेड, धागा [टांके का धागा], सुई आदि." कई दाइयां पेरिनियल टियर (डिलीवरी के वक़्त योनि और मलाशय के आस-पास होने वाले ज़ख़्म) को आसानी से सिल देती हैं; इस बात को वह इस तरह बताती हैं, जैसे यह कोई बड़ी बात ही नहीं है.

फिर, यह देखते हुए कि प्रसव दर्द अभी शुरू हुआ या पहले से ही शुरू हो चुका था, वह अपना काम ख़त्म करती थीं और तेज़ी से उस घर की ओर निकल जाती थीं जहां परिवार के चिंतित सदस्य इंतज़ार में होते थे.

रोपी हमेशा प्रार्थना के साथ डिलीवरी शुरू करती थीं, फिर प्रसव में महिला के फैलाव का निरीक्षण करने से पहले अपने हाथ धोती थीं.

रोपी कहती हैं, “मां [होने वाली मां की मां] कुछ नहीं करती, लेकिन वह हमेशा अपनी बेटी के साथ रहती है, रोती भी है. मां की गुहार दर्द के मारे रोती बेटी को संभाल लेती है. मांएं पुकारतीं रहती थीं, 'ओ माई, जल्दी कर दो माई. मानो यह मेरे हाथ में हो!”

कभी-कभी प्रसव पीड़ा घंटों तक खिंचती थी, और रोपी खाना खाने या अपने पति या बेटे को भोजन परोसने के लिए, तेज़ी से अपने घर की ओर भागती थीं. “डिलीवरी के ऐसे मामलों में, मांएं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती हुई मुझसे कहती थीं कि जब तक बच्चा पैदा न हो जाए, तब तक मैं वहां से न जाऊं. लेकिन कभी-कभी इसमें पूरी रात या पूरा दिन लग सकता है. ऐसी स्थिति में बाक़ी सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती.”

अक्सर, वह गर्भवती महिला के पेट की मालिश करने के लिए थोड़ा सा तेल (रसोई में मौजूद कोई भी तेल) मांगती थी. रोपी का कहना है कि वह पेट को छूकर महसूस कर सकती हैं और अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बच्चा उल्टी स्थिति में है या सही दिशा में मालिश करके भ्रूण के सिर को सही तरफ़ झुकाया जा सकता है कि नहीं. उनके पास ऐसे कई उदाहरण थे, जब डिलीवरी के दौरान पहले बच्चे का पैर बाहर आया था. इसके साथ ही, वह दावा करती है कि उन्हें इनके दौरान भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई.

अन्य पारंपरिक मान्यताओं को बदल पाना कठिन रहा है. यदि नौवें महीने के पूरा होने के बाद भी प्रसव पीड़ा शुरू नहीं होती है, तो चारकू कहती हैं कि वह भूमकाल द्वारा आशीर्वाद प्राप्त पानी की कुछ घूंट लेने की सलाह देती हैं

रोपी कहती हैं कि दाई आमतौर पर प्रसव के बाद प्रसव वाली जगह को भी साफ़ करती हैं. वह कहती हैं, “और पहले हम बच्चे को तुरंत नहलाते थे. अब हमने ऐसा करना बंद कर दिया है." प्रथा थी कि बच्चे को नहलाया जाए और उसके बाद ही उसे पहले स्तनपान के लिए मां को सौंपा जाए.

चारकू इस बात से सहमत हैं. “पहले, हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते थे और जन्म के तुरंत बाद बच्चे को नहलाते थे. और कभी-कभी बच्चे को दो-तीन दिनों के बाद ही मां का दूध पीने दिया जाता था.” कुछ परिवारों ने बच्चे को पहले दिन केवल गुड़ मिला पानी या शहद का पानी पिलाया.

स्थानीय एएनएम की सलाह के कारण अब नवजात शिशु को नहलाने की प्रथा का शायद ही पालन होता हो. ये असर कैंपेन के द्वारा अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने वाले अभियानों और मेलघाट की शिशु मृत्यु दर की समस्या पर राज्य के ध्यान देने से भी दिख रहा है. (विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों में क्षेत्र की उच्च शिशु मृत्यु दर और गंभीर कुपोषण की बात सामने आई है). बोरत्यखेड़ा की एएनएम शांता का कहना है कि अब आमतौर पर बच्चे के स्वास्थ्य को जन्म के बाद की रस्मों और देवताओं के चढ़ावे के बदले प्राथमिकता दी जा रही है, और सरकार-यूनिसेफ़ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने घर में डिलीवरी की प्रक्रियाओं में सुरक्षा का बेहतर स्तर सुनिश्चित करने में मदद की.

चारकू बताती हैं कि अब जब मां के कुछ मिनट आराम करने के बाद बच्चा हिलना शुरू करता है, तो दाई उसे बताती है कि लेटते वक़्त या बैठने के समय सुरक्षित ढंग से स्तनपान कैसे कराया जाता है. और अब बच्चे को आधे घंटे के भीतर मां का दूध पिलाया जाता है.

अन्य पारंपरिक मान्यताओं को ख़त्म करना मुश्किल रहा है. यदि नौवें महीने के पूरा होने के बाद प्रसव पीड़ा शुरू नहीं होती है, तो चारकू के अनुसार वह एक भूमकाल (एक पारंपरिक आध्यात्मिक उपचारक) द्वारा आशीर्वाद प्राप्त पानी के कुछ घूंट लेने को कहती हैं.

रोपी कहती हैं कि वह यह भविष्यवाणी करना पसंद करती हैं कि गर्भवती महिला को बेटा होगा या बेटी. उनका दावा है कि नर भ्रूण पेट को सामने बाहर की ओर फैलाते हैं. "महिला भ्रूण पेट को बगल की ओर से फैलाता है." लेकिन वह इस सामान्यीकरण पर भी हंसती हैं. वह कहती हैं कि यह अनुमान पर आधारित होता है, और भगवान नहीं चाहते कि मनुष्य जन्म से पहले बच्चे के लिंग की जांच कर सके.

बाएं: चारकू अपनी आंखों की रोशनी कम होने के कारण परिवारों को लगातार पीएचसी या उप-केंद्र में जाने की बात कहती हैं. दाएं: रोपी भी अब मदद के लिए आने वालों ज़्यादातर लोगों को मना करने लगी हैं. उनका कहना है कि ‘अब मुझसे यह काम नहीं होगा’

बोरत्यखेड़ा में ग्रामीण बताते हैं कि पारंपरिक दाई, सामुदायिक स्वास्थ्य में सहायक की भूमिका निभाती हैं. वह गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के आख़िरी दिनों तक राज्य द्वारा तय सहायता (नियमित जांच, आयरन-फोलिक एसिड, और कैल्शियम की खुराक की आपूर्ति सहित) पहुंचाती हैं, जन्म की योजना बनाती हैं, और समय पर अस्पताल में भर्ती कराती हैं.

परतवाड़ा शहर के निजी चिकित्सकों की पहुंच के क़रीब स्थित जैतादेही के ग्रामीण इस बात से कम चिंतित हैं कि उनके पास रोपी के बाद दाई नहीं होगी. वहीं, रोपी कहती हैं कि उनके पास सरकारी संस्थानों को बताने के लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जहां बच्चों को जन्म दिया जाता है. वह कहती हैं, “कुछ महिलाएं इतनी पतली होती हैं, नौ महीने तक हर दिन उल्टी करती हैं. वे मांस खाने से इंकार करती हैं, वे किसी भी तरह के भोजन से मुंह फेर लेती हैं. गर्भवती महिलाओं को सबकुछ खाना चाहिए. किसी चीज़ की रोक नहीं है. डॉक्टरों को गर्भवती महिलाओं को इन बातों पर भी सलाह देनी चाहिए."

उनके समुदाय में, कोरकू परिवार में बच्चे के जन्म के पांचवें दिन के उत्सव के लिए दाई को आमंत्रित किया जाता है. अक्सर उन्हें उस दिन भुगतान किया जाता है, यह एक प्रतीक है कि बच्चा अपने शुरुआती अनिश्चित दिनों में सुरक्षित निकल है. रोपी दार्शनिक ढंग से कहती हैं, "कुछ दुर्घटनाओं से मर जाते हैं, कुछ बीमारी के कारण, कुछ जन्म के समय मर जाते हैं. हर कोई किसी न किसी दिन मर जाएगा. लेकिन बच्चे का जीवित रहना मां और बच्चे की जीत है."

रोपी कहती हैं कि बच्चों के जीवित रहने के लिए उन्हें जो आभार हासिल हुआ, वह एक दाई के रूप में उनकी सबसे बड़ी ख़ुशियों में से एक थी. और अब जब वह यह काम नहीं कर पाती हैं, तो इसे सबसे ज़्यादा याद करती हैं. जब लोग उनसे मदद मांगने आते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर को वह मना कर देती हैं. वह उनसे कहती हैं, "जाओ बाबा, अब मेरे से होता नहीं. मैं यह काम अब और नहीं कर सकती."

पारी और काउंटरमीडिया ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण भारत की किशोरियों तथा युवा औरतों को केंद्र में रखकर की जाने वाली रिपोर्टिंग का यह राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट 'पापुलेशन फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया'; द्वारा समर्थित पहल का हिस्सा है, ताकि आम लोगों की बातों और उनके जीवन के अनुभवों के ज़रिए इन महत्वपूर्ण, लेकिन हाशिए पर पड़े समुदायों की स्थिति का पता लगाया जा सके.

इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं? कृपया [email protected] पर मेल करें और उसकी एक कॉपी [email protected] को भेज दें.

अनुवाद: अमित कुमार झा