पिछले तीन वर्षों में आपने कितने अस्पतालों में दिखाया?

इस सवाल को सुनते ही सुशीला देवी और उनके पति मनोज कुमार के चेहरे पर थकान और निराशा की परछाई झलकने लगती है. इन दोनों को (दोनों के नाम यहां बदल दिए गए हैं) संख्या याद नहीं है कि जून 2017 में बांदीकुई शहर के मधुर अस्पताल में जब पहली बार सुशीला की नलबंदी हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने अस्पतालों के कितने चक्कर लगाए, कितने परीक्षण करवाए, और क्या-क्या इलाज करवाया.

शादी के 10 साल में तीन लड़कियों के बाद जब चौथे बच्चे के रूप में बेटे का जन्म हुआ, तो दंपति ने 27 वर्षीय सुशीला की नलबंदी कराने का फ़ैसला किया, ताकि वे अपना और अपने परिवार के जीवन का बेहतर प्रबंधन कर सकें. राजस्थान की दौसा तहसील में उनके गांव, ढाणी जामा से 20 किलोमीटर दूर स्थित, बांदीकुई का निजी अस्पताल उनकी पहली पसंद था, जबकि ढाणी जामा से महज़ तीन किलोमीटर दूर, कुंडल गांव में एक सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) मौजूद है.

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), 31 वर्षीय सुनीता देवी कहती हैं, “[सरकारी] स्वास्थ्य केंद्रों में नलबंदी शिविर अधिकतर सर्दियों के महीनों में लगाए जाते हैं. महिलाएं ठंड के महीनों में नलबंदी कराना पसंद करती हैं, क्योंकि उस समय घाव तेज़ी से ठीक हो जाता है. यदि वे गर्मी के महीनों में सर्जरी कराना चाहें, तो हम उन्हें दौसा और बांदीकुई के निजी अस्पतालों में ले जाते हैं.” वह इस दंपति के साथ 25 बिस्तरों वाले एक सामान्य अस्पताल, मधुर अस्पताल गई थीं. यह अस्पताल राज्य परिवार कल्याण योजना के तहत पंजीकृत है, इसलिए नलबंदी के लिए सुशीला से कोई पैसा नहीं लिया गया था. बल्कि, उन्हें 1,400 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिली थी.

सर्जरी के कुछ दिनों बाद सुशीला को मासिक धर्म आ गया, और इसके साथ ही दर्द और थकान का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगले तीन सालों तक जारी रहा.

29 वर्षीय मनोज बताते हैं, “जब पहली बार दर्द शुरू हुआ, तो मैंने उसे घर पर मौजूद दर्द निवारक दवाइयां दीं. इससे थोड़ा आराम मिला. लेकिन हर महीने जब उसे मासिक धर्म आता, तो वह दर्द से रोने लगती थी."

सुशीला कहती हैं, “दर्द बढ़ता गया और अत्यधिक रक्तस्राव से मुझे मतली आने लगी. मैं हमेशा कमज़ोर रहती थी." सुशीला एक गृहिणी हैं और 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हैं.

तीन महीने तक जब ऐसे ही चलता रहा, तो अंत में पति-पत्नी हिचकिचाते हुए कुंडल के पीएचसी गए.

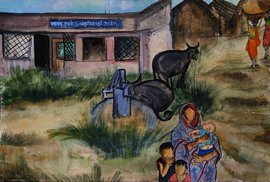

ढाणी जामा गांव की सुशीला की नलबंदी के बाद से ही, वह और उनके पति मनोज अस्पतालों, परीक्षणों, और इलाज के चक्करों में फंसे हुए हैं

मनोज पूछते हैं, “वहां ज़्यादातर स्टॉफ होता कहां है?” वह हमें बताते हैं कि पीएचसी ने सुशीला की जांच किए बिना ही दर्द निवारक गोलियां पकड़ा दीं.

तब तक, इस दर्द ने उनके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था. नलबंदी के पांच महीने बाद, सुशीला बांदीकुई के मधुर अस्पताल में उस डॉक्टर से दुबारा मिलने गईं जिसने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया था.

लगातार कई परीक्षण करने के बाद, जिसमें पेट की सोनोग्राफ़ी भी शामिल थी, डॉक्टर ने बताया कि गर्भाशय नाल में संक्रमण हो गया है, जिसके लिए तीन महीने तक इलाज कराना होगा.

मनोज ने डॉक्टर से गुस्से में कहा था, “मेरी पत्नी को संक्रमण कैसे हो गया? आपने सर्जरी ठीक से नहीं की थी?." दंपति को डॉक्टर से मिलने वाला जवाब आज भी याद है: उसने जाने से पहले कहा था, “हमने अपना काम सही किया है, यह तुम्हारी क़िस्मत है."

अगले तीन महीने तक, हर 10 दिन के बाद पति-पत्नी सुबह 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से मधुर अस्पताल के लिए निकल जाते थे. पूरा दिन चेक-अप, परीक्षण कराने, और निर्धारित दवाइयां ख़रीदने में लग जाता था. मनोज को अपना काम छोड़ना पड़ता, और उनकी तीन बेटियां (जिनकी आयु अब नौ, सात, और पांच साल है) और बेटा (अब चार साल का), ढाणी जामा में अपने दादा-दादी के साथ रहते थे. प्रत्येक चक्कर पर उन्हें 2,000 से 3,000 रुपए ख़र्च करने पड़ते थे.

तीन महीने तक इलाज कराने के बाद, मनोज ने अपने रिश्तेदारों से उधार लिए गए 50,000 रुपए में से अधिकतर ख़र्च कर दिया था. बीए स्नातक होने के बावजूद, मनोज को जो एकमात्र नौकरी मिल पाई थी वह बेलदारी करने (निर्माण स्थलों या खेतों पर मज़दूरी करने) की थी; नियमित काम मिलने पर वह इससे लगभग 10,000 रुपए प्रति माह कमा लेते थे. एक ओर सुशीला की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो दूसरी ओर परिवार का क़र्ज़ बढ़ता जा रहा था और आय समाप्त हो रही थी. सुशीला कहती हैं कि जीवन में सबकुछ धुंधला होता जा रहा था.

वह कहती हैं, “मैं या तो मासिक धर्म के दौरान दर्द से लड़खड़ाती थी या इतनी कमज़ोर हो जाती थी कि उसके बाद कई दिनों तक कोई काम नहीं कर पाती थी."

सुशीला की नलबंदी पहली बार जून 2017 में, बांदीकुई शहर के मधुर अस्पताल में हुई थी

नवंबर 2018 में, मनोज ने अपनी पत्नी को गांव से 20 किलोमीटर दूर स्थित दौसा ज़िला मुख्यालय के ज़िला अस्पताल में ले जाने का फ़ैसला किया. जिस दिन वे 250 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में गए, जहां मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक अलग विभाग है, उस दिन अस्पताल के गलियारे में रोगियों की एक लंबी क़तार मौजूद थी.

मनोज कहते हैं, “मेरा पूरा दिन लाइन में खड़े रहने में ही बीत जाता. मैं अधीर था. इसलिए हमने वहां से दौसा के एक निजी अस्पताल जाने का फ़ैसला किया." तब उन्हें यह पता नहीं था कि वे अस्पताल के कभी न समाप्त होने वाले दौरे और परीक्षणों के एक और भंवर में फंस जाएंगे, फिर भी कोई स्पष्ट निदान नहीं होगा.

दौसा के राजधानी हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम में, जैसा कि ज़िला अस्पताल की क़तार में खड़े किसी व्यक्ति ने बताया था, सुशीला की पुरानी सोनोग्राफ़ी रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया गया था और नई रिपोर्ट मांगी गई थी.

आगे क्या किया जाए, इस असमंजस और अनिश्चितता में उलझे मनोज ने गांव के किसी व्यक्ति की सलाह ली और सुशीला को कुछ सप्ताह बाद दौसा के खंडेलवाल नर्सिंग होम ले गए. यहां एक और सोनोग्राफ़ी की गई और रिपोर्ट से पता चला कि सुशीला की गर्भाशय नाल में सूजन है. एक बार फिर से दवाओं का दौर चला.

मनोज कहते हैं, “निजी अस्पतालों में काम करने वाले लोग जानते हैं कि ग्रामीणों को इन प्रक्रियाओं के बारे में कोई बात समझ में नहीं आती है. वे जानते हैं कि वे जो भी कहेंगे, हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे.” मनोज इस बारे में काफ़ी उलझन में आ जाते हैं कि वे तीसरे निजी अस्पताल (दौसा के श्री कृष्णा अस्पताल) में कैसे पहुंचे, जहां डॉक्टर ने कुछ और परीक्षण व नई सोनोग्राफ़ी के बाद कहा कि सुशीला की आंत में मामूली सूजन है.

सुशीला कहती हैं, “एक अस्पताल हमें बताता कि नाल में सूजन है, दूसरा कहता कि संक्रमण है, और तीसरा अस्पताल मेरी आंतों में समस्या बता रहा था. प्रत्येक अस्पताल अपने हिसाब से दवाइयां निर्धारित करता. हम एक जगह से दूसरी जगह का चक्कर लगाते-लगाते पागल हो गए थे, तब भी यक़ीन नहीं होता कि कौन सच बोल रहा है और क्या हो रहा है." उन्होंने हर अस्पताल द्वारा निर्धारित उपचार कराया, लेकिन उनके लक्षणों में कोई कमी नहीं आई.

दौसा के इन तीनों निजी अस्पतालों का चक्कर लगाने से मनोज का क़र्ज़ 25,000 रुपए और बढ़ गया.

जयपुर में रहने वाले एक दूर के रिश्तेदार सहित परिवार के सभी लोगों ने यही सुझाव दिया कि उनके गांव से 76 किलोमीटर दूर, राज्य की राजधानी जयपुर का अस्पताल ही उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा.

दंपति ने एक बार फिर यात्रा शुरू की, पैसे ख़र्च किए, जो कि उनके पास थे नहीं, और जब वे जयपुर पहुंचे, तो वहां के डॉक्टर सरदार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में एक और सोनोग्राफ़ी से पता चला कि सुशीला के गर्भाशय में एक ‘गांठ’ है.

सुशीला हमें बताती हैं, “डॉक्टर ने हमसे कहा कि यह गांठ बढ़ती चली जाएगी. उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना होगा."

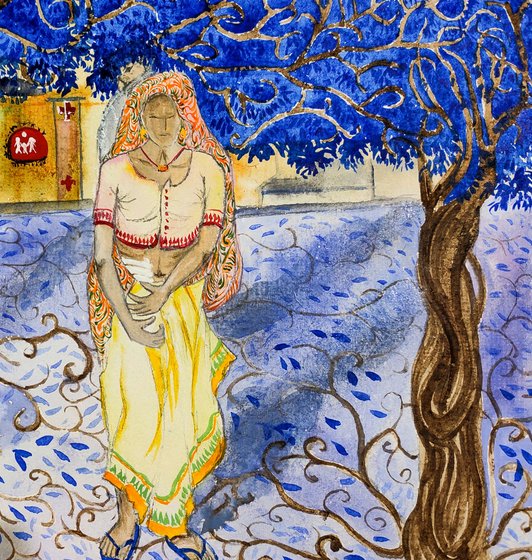

चित्रण: लबनी जंगी

आरटीआई से पता चला कि (राजस्थान के बांदीकुई शहर के) पांच में से तीन निजी अस्पतालों द्वारी प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उनके यहां अप्रैल से अक्टूबर 2010 के बीच जिन 385 महिलाओं की सर्जरी हुई थी उनमें से 286 महिलाओं ने अपनी नलबंदी कराई थी...उनमें से अधिकांश महिलाओं की उम्र 30 साल से कम थी, और सबसे कम उम्र की महिला मात्र 18 साल की थी

इसलिए अंत में, 30 महीने के वक़्त और कम से कम आठ अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद, सुशीला ने 27 दिसंबर 2019 को दौसा के एक और निजी अस्पताल, शुभी पल्स हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में अपनी बच्चेदानी को निकलवाने के लिए सर्जरी करवाई. मनोज को इस सर्जरी पर 20,000 रुपए और उसके बाद दवाइयों पर अतिरिक्त 10,000 रुपए ख़र्च करने पड़े.

दंपति को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था कि दर्द और क़र्ज़ के दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए गर्भाशय निकलवाना ही एकमात्र तरीक़ा है.

हमने मनोज और सुशीला की कहानी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के वकील, दुर्गा प्रसाद सैनी को सुनाई. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसने बांदीकुई के पांच निजी अस्पतालों में गर्भाशयोच्छेदन (गर्भाशय निकलवाने के लिए होने वाली सर्जरी) की संख्या की जांच करने के लिए नवंबर 2010 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन किया था.

आरटीआई से पता चला कि पांच निजी अस्पतालों में से तीन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन अस्पतालों में अप्रैल से अक्टूबर 2010 के बीच 385 महिलाओं की सर्जरी हुई थी, जिनमें से 286 महिलाओं ने अपना गर्भाशय निकलवाया था. विचाराधीन सामान्य अस्पतालों में मधुर अस्पताल (जहां सुशीला की नलबंदी हुई थी), मदान नर्सिंग होम, बालाजी हॉस्पिटल, विजय हॉस्पिटल, और कट्टा हॉस्पिटल शामिल थे. गर्भाशयोच्छेदन कराने वाली महिलाओं में से अधिकांश की उम्र 30 साल से कम थी, और सबसे कम उम्र की महिला सिर्फ़ 18 साल की थी. ज़्यादातर महिलाएं ज़िले के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित थीं, जैसे कि बैरवा, गुज्जर, और माली. मनोज और सुशीला बैरवा समुदाय से हैं और उनके गांव, ढाणी जामा की 97 प्रतिशत आबादी का संबंध अनुसूचित जाति से है.

सैनी बताते हैं, “हम कन्या भ्रूण-हत्या की समस्या पर चर्चा कर रहे थे, तभी किसी ने कहा कि पर कोख है कहां.” इसी बात से उन्हें यह संदेह हुआ कि कुछ ग़लत हो रहा है.

सैनी बताते हैं, “हमारा मानना था कि [बड़ी संख्या में अनावश्यक गर्भाशयोच्छेदन] डॉक्टरों, पीएचसी कर्मचारियों, और आशा कार्यकर्ताओं के बीच सांठगांठ का नतीजा है. लेकिन हम इसे साबित नहीं कर सके." बांदीकुई के निष्कर्षों को राजस्थान, बिहार, और छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में मुनाफ़ाखोरी के लिए “गर्भाशयोच्छेदन घोटाले” के ख़िलाफ़ एक जनहित याचिका (पीआईएल) में शामिल किया गया था, जिसे राजस्थान स्थित गैर-लाभकारी संगठन, प्रयास के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता द्वारा 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था. याचिका में उन महिलाओं के लिए मुआवज़े की मांग की गई थी जिनकी सर्जरी हुई थी; साथ ही नीतियों में उपयुक्त बदलाव करने के लिए भी कहा गया था.

जनहित याचिका में बताया गया था कि “बिहार, छत्तीसगढ़, और राजस्थान की जिन महिलाओं से इंटरव्यू लिया गया, उनमें से कई को यह मानने के लिए गुमराह किया गया था कि आपात स्थिति है और सर्जरी कराना ज़रूरी है. उन्हें यह विश्वास करने पर मजबूर किया गया था कि डॉक्टरों की सलाह नहीं मानने पर उन्हें कैंसर हो सकता है.”

!['We believed it [the unnecessary hysterectomies] was the result of a nexus...But we couldn’t prove it', said advocate Durga Prasad Saini](/media/images/05-Image-11-AB.max-1400x1120.jpg)

वकील दुर्गा प्रसाद सैनी ने कहा, ‘हमारा मानना था कि यह [अनावश्यक गर्भाशयोच्छेदन] एक सांठगांठ का परिणाम है...लेकिन हम इसे साबित नहीं कर सके’

याचिका में आगे कहा गया था कि आवश्यक जानकारी (गर्भाशयोच्छेदन के जोख़िम और उसके दीर्घकालिक दुष्प्रभाव वगैरह) अक्सर महिलाओं को नहीं दी जाती थी, जिससे यह संदेह होता है कि क्या जल्दबाज़ी में सर्जरी से पहले उनकी सहमति ली गई थी.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, निजी अस्पतालों और डॉक्टरों ने इन आरोपों को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि सर्जरी केवल आवश्यक होने पर ही की गई थी.

“दौसा ज़िले के निजी अस्पताल अब गर्भाशयोच्छेदन तभी करते हैं, जब यह निर्धारित किया जाता है. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. यह अनियंत्रित ढंग और तेज़ी से किया जा रहा था. ग्रामीणों को ठगा जाता था. जो भी महिलाएं मासिक धर्म से संबंधित पेट की समस्याएं लेकर आती थीं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था और अंत में गर्भाशय निकलवाने के लिए कह दिया जाता था.

डॉक्टर गुप्ता की याचिका ने सरकार को 2015-16 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ( एनएफ़एचएस-4 ) के चौथे दौर में गर्भाशयोच्छेदन को शामिल करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पता चला कि भारत में 15 से 49 आयुवर्ग की 3.2 प्रतिशत महिलाओं का गर्भाशयोच्छेदन हुआ था. इनमें से 67 प्रतिशत से अधिक प्रक्रियाएं निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में की गई थीं. एनएफ़एचएस-4 के अनुसार, राजस्थान में 15 से 49 आयुवर्ग की 2.3 प्रतिशत महिलाओं का गर्भाशयोच्छेदन हुआ था.

तथ्यों का पता लगाने वाली 'प्रयास' की टीमों ने जब गर्भाशयोच्छेदन कराने वाली महिलाओं से संपर्क किया, तो उनमें से कई महिलाओं ने बताया कि सर्जरी के बाद भी लक्षण जारी रहे. गर्भाशयोच्छेदन कराने के दो महीने बाद, जब हम सुशीला से उनके घर पर मिले, तो वह बाल्टी उठाने के साथ-साथ घर के अन्य काम भी कर रही थीं. हालांकि, सर्जरी से हुए कुछ घाव अब भी नाज़ुक थे और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया था. मनोज अपने काम पर लौट चुके थे और जो कुछ कमा रहे थे, उसमें से आधे से भी ज़्यादा पैसे उस 1 लाख रुपए के क़र्ज़ को चुकाने में चले जाते हैं, जो उन्होंने सुशीला का इलाज कराने के लिए साहूकारों और रिश्तेदारों से लिए थे. उन्होंने सुशीला के आभूषण भी 20-30,000 रुपए में बेच दिए थे.

पति-पत्नी पिछले तीन वर्षों की घटनाओं से अब भी उबर नहीं पाए हैं. उन्हें आज भी नहीं पता कि वास्तव में लंबे समय तक हुए दर्द और रक्तस्राव का कारण क्या था, और क्या उनका गर्भाशय निकलवाना सही उपचार था या नहीं. उन्हें बस इतनी राहत मिली है कि सुशीला को दोबारा दर्द नहीं हुआ है.

मनोज कहते हैं, “पैसा लगाते-लगाते आदमी थक जाए, तो आख़िर में बस यही कर सकता है कि उम्मीद करे कि उसने सही क़दम उठाया था."

पारी और काउंटरमीडिया ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण भारत की किशोरियों तथा युवा औरतों को केंद्र में

रखकर की जाने वाली रिपोर्टिंग का यह राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट, 'पापुलेशन फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया' द्वारा

समर्थित पहल का हिस्सा है, ताकि आम लोगों की बातों और उनके जीवन के अनुभवों के ज़रिए इन

महत्वपूर्ण, लेकिन हाशिए पर पड़े समुदायों की स्थिति का पता लगाया जा सके.

इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं? कृपया [email protected] पर मेल करें और उसकी एक कॉपी [email protected] को भेज दें

अनुवादः मोहम्मद क़मर तबरेज़