मानसून बीत चुका था. बिहार के बड़गांव खुर्द गांव की महिलाएं अपने कच्चे मकानों की बाहरी दीवारों को लीपने के लिए खेतों से मिट्टी ला रही थीं. दीवारों को मज़बूत और सुंदर बनाने का यह काम वे अक्सर करती हैं, ख़ासकर त्योहारों से पहले.

22 वर्षीय लीलावती देवी मिट्टी लाने के लिए दूसरी महिलाओं के साथ घर से निकलना चाहती थीं. लेकिन उनका तीन महीने का बेटा रो रहा था और सो नहीं रहा था. उनके 24 वर्षीय पति अजय उरांव उसी इलाक़े में स्थित अपनी किराने की दुकान पर थे. बच्चा गोद में लेटा हुआ था और लीलावती थोड़ी-थोड़ी देर में उसके माथे पर अपनी हथेली रख रही थीं, मानो उसका बुख़ार चेक कर रही हों. उन्होंने कहा, “वह ठीक है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है."

वर्ष 2018 में लीलावती की 14 महीने की बेटी को बुख़ार हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी. लीलावती ने बताया, “सिर्फ़ दो दिन तक बुख़ार था, वह भी ज़्यादा नहीं था." इसके अलावा, माता-पिता को मृत्यु का कारण पता नहीं है. न तो अस्पताल का कोई रिकॉर्ड मौजूद है और न ही परामर्श की कोई पर्ची या दवा. दंपति ने योजना बनाई थी कि अगर बुख़ार अगले कुछ दिनों तक कम नहीं होता है, तो वे उसे कैमूर ज़िले के अधौरा ब्लॉक के अपने गांव से नौ किलोमीटर दूर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले जाएंगे. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

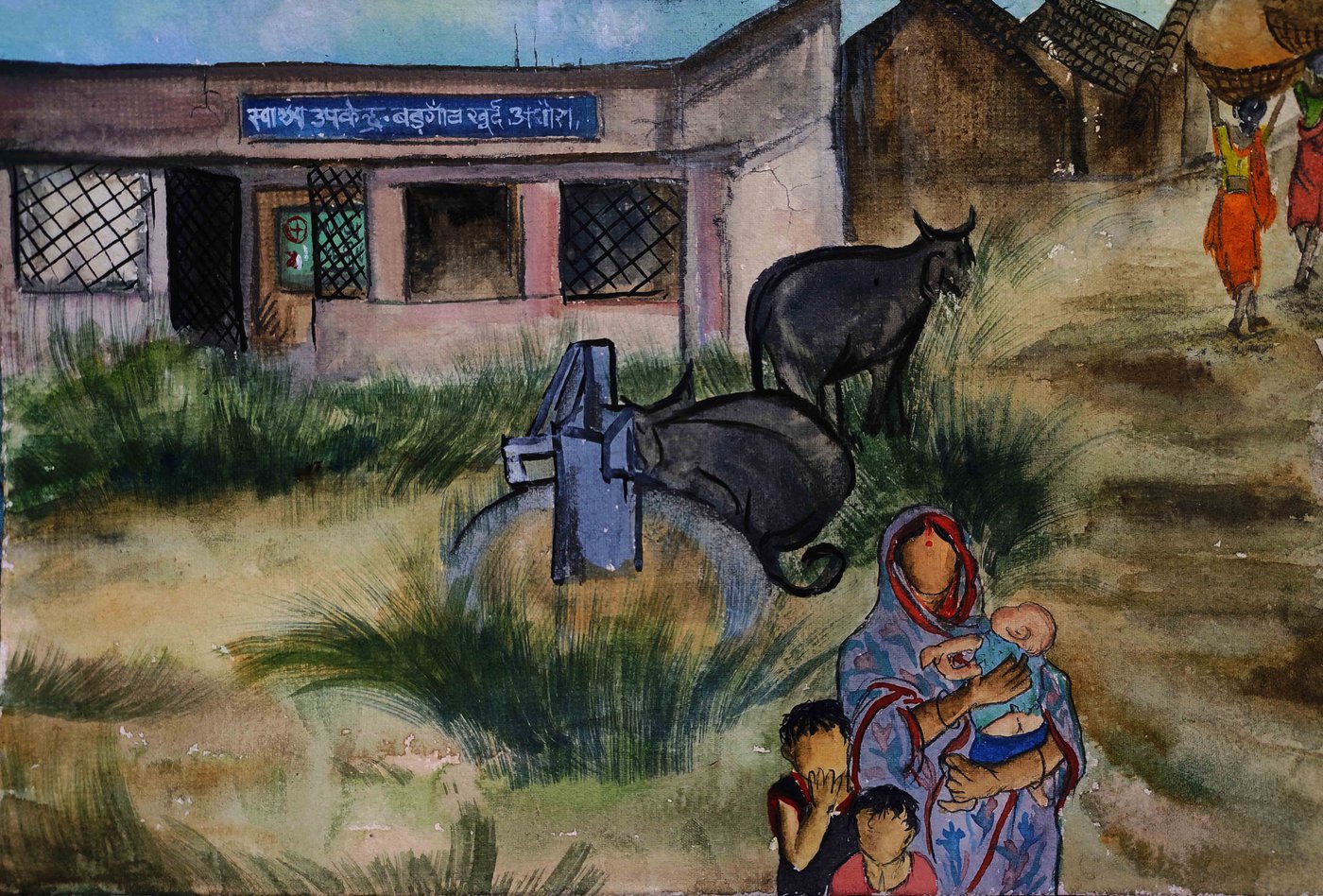

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के जंगल वाले इलाक़े के क़रीब स्थित पीएचसी में चारदीवारी नहीं है. बड़गांव खुर्द गांव और उससे सटे बड़गांव कलां के लोग जंगली जानवरों की कहानियां सुनाते हैं कि भालू, तेंदुआ, और नीलगाय इस इमारत (दोनों गांव के लिए यही एक पीएचसी मौजूद है) में घूमते हैं, जिससे मरीज़ और उनके रिश्तेदारों के साथ-साथ यहां के स्वास्थ्य कर्मचारियों भी डर रहते हैं, जो यहां काम करने के लिए उत्सुक नहीं हैं.

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) फुलवासी देवी कहती हैं, “[बड़गांव खुर्द में] एक उप-केंद्र भी है, लेकिन इस इमारत को छोड़ दिया गया है. यह बकरियों और अन्य जानवरों के लिए आरामगाह बन गया है." फुलवासी अपने स्वयं के मानकों के अनुसार, 2014 से सीमित सफलता के साथ इस नौकरी पर क़ायम हैं.

साल 2018 में , लीलावती देवी और अजय उरांव (ऊपर की पंक्ति) की बच्ची को बुख़ार हो गया था और इससे पहले कि वे उसे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित पीएचसी ले जाते, उसकी मृत्यु हो गई. लेकिन यह केंद्र भी जर्जर स्थिति में है और इसकी टूटी-फूटी एंबुलेंस का उपयोग वर्षों से नहीं किया गया है (नीचे की पंक्ति)

फुलवासी कहती हैं, “डॉक्टर, अधौरा [लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित शहर] में रहते हैं. यहां कोई भी मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपातकालीन स्थिति में किसी से संपर्क नहीं कर सकती." वह अनुमान लगाती हैं कि इसके बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में वह कम से कम 50 महिलाओं को पीएचसी या मातृ-शिशु अस्पताल (पीएचसी के बगल में स्थित) की रेफ़रल यूनिट में ला चुकी हैं, जो एक और जर्जर इमारत वाला अस्पताल है और जहां कोई महिला डॉक्टर नहीं है. यहां सभी ज़िम्मेदारियां सहायक नर्स मिडवाइफ़ (एएनएम) और एक पुरुष डॉक्टर द्वारा संभाली जाती हैं; ये दोनों ही गांव में नहीं रहते और टेलीकॉम सिग्नल नहीं होने पर उनसे आपात स्थिति में संपर्क करना मुश्किल होता है.

लेकिन फुलवासी पूरी मेहनत से काम करते हुए, बड़गांव खुर्द के 85 परिवारों (जनसंख्या: 522) की देखभाल करती हैं. फुलवासी सहित यहां के अधिकांश लोग उरांव समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है. उनका जीवन और आजीविका, कृषि और जंगलों पर केंद्रित है. उनमें से कुछ के पास ख़ुद की ज़मीन है, जिस पर वे मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं; कुछ अधौरा और अन्य शहरों में दैनिक मज़दूरी करते हैं.

फुलवासी एक पुराने और टूटे-फूटे वाहन की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, जो सालों से पीएचसी के बाहर खड़ा है, “आप सोच रहे हैं कि यह छोटी संख्या है, लेकिन सरकार की मुफ़्त एंबुलेंस सेवा यहां नहीं चलती है. और लोगों के मन में अस्पतालों, कॉपर-टी, और गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में ग़लत धारणाएं बनी हुई हैं [इस बात को लेकर कि कॉपर-टी को कैसे लगाया जाता है या यह कि गोलियां कमज़ोरी और चक्कर आने का कारण बनती हैं]. सबसे बढ़कर बात यह है कि यहां पर किसके पास इतना समय है कि वह घर के सारे काम करने के बाद मां और बच्चे, पोलियो आदि से जुड़े ‘जागरूकता अभियानों' में शामिल हो?”

इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं बड़गांव खुर्द में गर्भवती महिलाओं और नई उम्र की माताओं के साथ हमारी बातचीत में परिलक्षित हुईं. हमने जिन महिलाओं से बात की उनमें से सभी ने घर पर ही अपने बच्चों को जन्म दिया था; हालांकि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ( एनएफ़एचएस- 4 , 2015-16) के आंकड़े कहते हैं कि कैमूर ज़िले में पिछले पांच वर्षों में 80 प्रतिशत डिलीवरी संस्थागत हुई थी. एनएफ़एचएस-4 में यह भी कहा गया है कि घर पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को जन्म के 24 घंटे के भीतर चेक-अप के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया था.

बड़गांव खुर्द के एक अन्य घर में, 21 वर्षीय काजल देवी अपने बच्चे को मायके में जन्म देने के चार महीने बाद बच्चे के साथ अपने ससुराल लौट आईं. उनकी पूरी गर्भावस्था के दौरान किसी डॉक्टर से परामर्श नहीं किया गया या कोई जांच नहीं कराई गई. अभी तक बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है. इस बात से अनजान कि वह पड़ोसी बड़गांव कलां में अपने माता-पिता के घर पर भी बच्चे को टीका लगवा सकती थीं, काजल कहती हैं, “मैं अपनी मां के घर पर थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर लौटने के बाद उसे टीका लगवाऊंगी." बड़गांव कलां 108 घरों और 619 की आबादी के साथ बड़गांव खुर्द से बड़ा गांव है, जिसके पास ख़ुद की अपनी आशा कार्यकर्ता है.

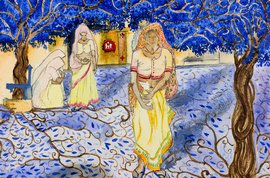

काजल देवी कहती हैं, ‘ मैंने सुना है कि अस्पतालों में बच्चे बदल दिए जाते हैं , ख़ासकर अगर वह लड़का हो ; इसलिए घर पर ही प्रसव कराना बेहतर है'

डॉक्टर से परामर्श लेने में संकोच के पीछे, कई तरह के डर हैं और कई मामलों में लड़के को वरीयता देना शामिल है. जब उनसे यह पूछा जाता है कि उन्होंने गांव की बुज़ुर्ग महिलाओं की मदद से अपने बच्चे को घर पर जन्म देने का फ़ैसला क्यों किया, तो काजल जवाब देती हैं, “मैंने सुना है कि अस्पतालों में बच्चे बदल दिए जाते हैं, ख़ासकर अगर वह लड़का हो; इसलिए घर पर ही प्रसव कराना बेहतर है."

बड़गांव ख़ूर्द की एक अन्य निवासी, 28 वर्षीय सुनीता देवी कहती हैं कि उन्होंने भी प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर की सहायता के बिना घर पर प्रसव कराया. उनका चौथा बच्चा, यह भी एक लड़की है, उनकी गोद में सो रही है. अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान, सुनीता कभी भी जांच कराने या प्रसव के लिए अस्पताल नहीं गईं.

सुनीता, फुलवासी की इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं कि अस्पताल गोपनीयता का ख़याल रख सकते हैं. वह कहती हैं, "अस्पताल में कई लोग होते हैं. मैं लोगों के सामने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती. मुझे शर्म आती है, और अगर लड़की हुई, तो और भी बुरा होता है."

सुनीता हंसते हुए कहती हैं, “किसी बुज़ुर्ग महिला की मदद से घर पर बच्चे को जन्म देना सबसे अच्छा है. चार बच्चों के बाद आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा मदद की आवश्यकता नहीं होती है. और फिर आदमी इंजेक्शन देने के लिए आता है और आप बेहतर महसूस करती हैं.”

इंजेक्शन देने के लिए सात किलोमीटर दूर स्थित ताला बाज़ार से आने वाला व्यक्ति “बिना डिग्री का डॉक्टर” है, जैसा कि गांव के कुछ लोग उसे बुलाते हैं. किसी को ठीक से नहीं मालूम है कि उसकी योग्यता क्या है या वह कौन सा इंजेक्शन लगाता है.

सुनीता अपनी गोद में सो रही बच्ची को देखती हैं और हमारी बातचीत के दौरान, दूसरी संतान के रूप में भी लड़की को जन्म देने के अपराध बोध से घिरी हैं. वह इस बात से चिंतित हैं कि उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी, और खेतों में उनके पति की मदद करने के लिए परिवार में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं है.

सबसे ऊपर बाएं : सुनीता देवी कहती हैं, ‘ चार बच्चों के बाद , आपको बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत नहीं होती है.' सबसे ऊपर दाएं: सात महीने की गर्भवती किरण देवी, घर से दूरी और ख़र्चों के कारण अस्पताल नहीं गई हैं. नीचे की पंक्ति: गांव का परित्यक्त उप-केंद्र, जानवरों के लिए आरामगाह बन गया है

डिलीवरी से 3-4 सप्ताह पहले और उसके बाद का समय छोड़कर, सुनीता हर दिन दोपहर को घर का काम ख़त्म करने के बाद खेत में जाती हैं. वह कहती हैं, "छोटा-मोटा काम होता है, बुआई वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं."

सुनीता से दो-चार घर आगे 22 वर्षीय किरण देवी रहती हैं, जो अपने पहले बच्चे के साथ सात महीने की गर्भवती हैं. इस डर से कि अस्पताल जाने के लिए उन्हें इतनी दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी और गाड़ी किराए पर लेने का ख़र्च उठाना पड़ेगा, वह एक बार भी अस्पताल नहीं गई हैं. किरण की सास का कुछ महीने पहले (2020 में) निधन हो गया. किरण पूछती हैं, “कांपते-कांपते वह यहीं पर मर गईं. आख़िर हम अस्पताल कैसे जाएंगे?"

यदि बड़गांव खुर्द या बड़गांव कलां में कोई अचानक बीमार हो जाता है, तो सीमित विकल्प मौजूद होते हैं: चारदीवारी के बिना असुरक्षित पीएचसी; मातृ-शिशु अस्पताल की रेफ़रल इकाई (वास्तविक अस्पताल कैमूर ज़िला अस्पताल का हिस्सा है), जहां के अकेले डॉक्टर की उपलब्धता पक्की नहीं होती; या लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित भभुआ में कैमूर ज़िला मुख्यालय का अस्पताल.

अक्सर, किरण के गांव के लोग इस दूरी को पैदल ही तय करते हैं. परिवहन के नाम पर कुछ बसें चलती हैं, जिनकी कोई निश्चित समय सारिणी नहीं है, और निजी पिक-अप वाहन चलते हैं. साथ ही, ऐसा स्थान खोजने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है जहां मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क आता हो. यहां के लोग किसी से जुड़े बिना ही कई सप्ताह निकाल सकते हैं.

जब पूछा जाता है कि वह क्या चीज़ है जिससे उन्हें अपने काम थोड़े बेहतर ढंग से करने में मदद मिलेगी, फुलवासी अपने पति का फ़ोन लाती हैं और कहती हैं, “बस अच्छी तरह से रखा हुआ बेकार खिलौना है यह.”

डॉक्टर या नर्स नहीं - बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी और संचार - वह कहती हैं: “इस पर एक रेखा (बार) आने से कई चीज़ें बदल जाएंगी.”

पारी और काउंटरमीडिया ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण भारत की किशोरियों तथा युवा औरतों को केंद्र में रखकर की जाने वाली रिपोर्टिंग का यह राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट, 'पापुलेशन फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया' द्वारा समर्थित पहल का हिस्सा है, ताकि आम लोगों की बातों और उनके जीवन के अनुभवों के ज़रिए इन महत्वपूर्ण, लेकिन हाशिए पर पड़े समुदायों की स्थिति का पता लगाया जा सके.

इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं? कृपया [email protected] पर मेल करें और उसकी एक कॉपी [email protected] को भेज दें.

अनुवाद: मोहम्मद

क़मर तबरेज़