सुबह-सुबह पति के काम पर जाने के पहले 24 वर्षीय नेहा तोमर (बदला हुआ नाम) ने अपने पति के पैर छुए थे. यह रोज़-रोज़ की बात नहीं थी, बल्कि उस दिन के लिए नियम की तरह बन गया था जब कभी उन्हें किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती थी. भेटुआ ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के परिसर में बैठी नेहा ने उदाहरण देते हुए कहा, “जैसे कि तब, जब मैं अपने माता-पिता के घर जाती हूं.”

नेहा अमेठी तहसील के इस स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सास के साथ आई थीं, जो नेहा के चौथे बच्चे को संभाल रही थीं. उनका यह बेटा अभी तीन महीने का है और उसका कोई नाम रखा जाना बाक़ी था. वे लोग उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के भेटुआ गांव से आई थीं. नेहा और उनके पति आकाश (बदला हुआ नाम) खेतिहर मज़दूर हैं और उन्हों ने अंततः यह तय किया था कि वे अब और बच्चे नहीं पैदा करेंगे. इस बात पर ज़ोर देते हुए कि बेहद कम समयांतराल में चार बच्चों के जन्म के बाद दंपति को कोई निर्णय तो ले ही लेना चाहिए, नेहा कहती हैं, “इतनी तो हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए.” बच्चों में उनकी दो बेटियां, जिनकी उम्र क्रमशः पांच और चार साल है और एक डेढ़ साल का बेटा है. नेहा ने दादी की ओर इशारा करते हुए, जिनकी गोद में सबसे छोटा बच्चा सो रहा था, कहा, “यह भी इनके चलते ही हुआ.”

नसबंदी के लिए शिविर लगाने की पहल के बाद ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस संबंध में दिन सुनिश्चित किए गए

शादी के बाद की छह साल की अवधि में, गर्भनिरोकों के इस्तेमाल या दो बच्चों के बीच जन्म के समय का अंतर जैसे मसलों पर उनकी जानकारी में कभी भी कोई बात नहीं हुई थी. नेहा कहती हैं, “जब मेरी शादी हुई थी, तो किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मुझे हर हाल में अपने पति और उनके परिवार की बात सुननी है.” शुरुआती दो बार गर्भवती होने के बाद ही उन्हें पता चल पाया कि अगर वह गर्भवती होने की अधिक संभावना वाले दिनों में (ओवुलेशन के आसपास), यानी अपना पीरियड शुरू होने के लगभग दो हफ़्ते बाद तक सेक्स से परहेज़ करती हैं, तो वह एक और बार गर्भवती होने की संभावना को कम कर सकती हैं. नेहा बताती हैं, “मैं पेट दर्द का बहाना करती या रात में काम ख़त्म करने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगाती, लेकिन मेरी सास को जल्द ही इस बात का अहसास हो गया कि मैं क्या कर रही हूं.”

गर्भनिरोधक के पारंपरिक तरीक़ों, जैसे शारीरिक संबंध बनांने से बचना, आवधिक संयम बरतना और तनिक सुरक्षित-अवधि को ध्यान में रखना जैसी चीज़ें जोकि नेहा कर रही थीं, बाक़ी भारत की तुलना में यूपी में अधिक प्रचलित रहे हैं. रीप्रोडक्टिव हेल्थ नामक पत्रिका में 2019 में प्रकाशित एक शोधपत्र के मुताबिक़, जो नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफ़एचएस-4, 2015-16) के आंकड़ों पर आधारित है, राज्य में अपनाए जा रहे गर्भनिरोधक तरीक़ों में 22 प्रतिशत मामलों में यही तरीक़े अपनाए जाते हैं, इसकी तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ़ 9 फ़ीसदी मामलों में इस तरह के तरीक़ों का इस्तेमाल देखा गया है. इस शोधपत्र के अनुसार वर्तमान में यूपी में केवल 50 प्रतिशत विवाहित महिलाएं ही परिवार नियोजन के आधुनिक तरीक़ों, मसलन कंडोम, गोली, और नसबंदी का इस्तेमाल करती हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 72 फ़ीसदी महिलाएं इनका उपयोग करती हैं.

एक दुर्घटना में आकाश का पैर फ्रैक्चर हो जाने के बाद मुश्किलें बढने लगीं, वह काम करने और पैसा कमा सकने की हालत में नहीं रहे, तब जाकर नेहा अपने पति से ‘ऑपरेशन करवाने’ के संबंध में बात कर पाने की हिम्मत जुटा पाई. महिलाओं की नसबंदी पर बात करते हुए इसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, ताकि वे गर्भवती न हो पाएं. इसके बाद भी यक़ीन न होने की वजह से नेहा की सास उनके साथ अस्पताल तक गई थीं, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था. वह अपने आप से बड़बड़ाती रहीं या शायद वह नेहा और उन 22 अन्य महिलाओं को सुनाते हुए धीमी आवाज़ में बोल रही थीं, जो बंदोइया, नौगिरवा, सनहा, और टिकरी जैसे पास के गांवों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक आई हुई थीं, “भगवान और बच्चे के बीच में कभी नहीं आना चाहिए."

नवंबर महीने की उस सुहावनी सी सुबह बमुश्किल 10 बज रहे थे, लेकिन ज़्यादातर औरतें 9 बजे के आसपास ही पहुंच गई थीं और दिन बीतने के साथ-साथ और भी औरतें आती गईं. भेटुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिमन्यु वर्मा कहते हैं, “ख़ासतौर पर अक्टूबर से मार्च तक की अवधि के दौरान, महिला नसबंदी दिवस पर हर रोज़ लगभग 30-40 औरतें आती हैं. वे सर्जरी करवाने के लिए इन महीनों को ही वरीयता देती हैं. इन दिनों में मौसम ठंडा होता है और टांके तेज़ी से ठीक हो जाते हैं, टांके पकते नहीं हैं [संक्रमण की संभावना भी बेहद कम रहती है].”

‘महिला नसबंदी दिवस पर लगभग 30-40 औरतें आती हैं’

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के तखतपुर ब्लॉक में 8 नवंबर, 2014 को हुई त्रासद घटना के बाद नसबंदी के लिए ‘शिविर’ लगाने की पहल के ख़िलाफ़ लोगों में बड़े पैमाने पर आक्रोश था. उस शिविर में 13 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के तखतपुर ब्लॉक में 8 नवंबर, 2014 को हुई त्रासद घटना के बाद नसबंदी के लिए ‘शिविर’ लगाने की पहल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर लोगों में आक्रोश था. ज़िला अस्पताल के एक सर्जन द्वारा लंबे समय तक बंद पड़ी इमारत को बिना रोगाणु मुक्त किए, 90 मिनट के भीतर 83 महिलाओं की नसबंदी कर दी गई थी. उस शिविर में 13 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. सर्जन ने एक ही लैप्रोस्कोप का उपयोग किया और एसेप्सिस के लिए कोई सावधानी नहीं बरती.

यह कोई पहला सामूहिक सर्जरी शिविर नहीं था, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरती गई हो. बिहार के अररिया ज़िले के कुर्साकांटा ब्लॉक स्थित कपरफोड़ा बस्ती में 7 जनवरी 2012 को 53 महिलाओं की नसबंदी एक स्कूल में की गई; वह भी टॉर्च की रोशनी में और इसी तरह की बिना साफ़-सफ़ाई वाले हालात में.

अररिया की घटना के बाद स्वास्थ्य अधिकार कार्यकर्ता देविका विश्वास द्वारा 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर 14 सितंबर, 2016 को फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को तीन साल के भीतर सभी शिविर-आधारित सामूहिक नसबंदी को रोकने और इसके बजाय परिवार नियोजन योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था को मज़बूत करने तथा सेवाओं तक पहुंच को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से भी नसबंदी शिविरों में ठीक से देखभाल न किए जाने के प्रमाण दिए गए थे.

इसके बाद नसबंदी के लिए शिविर लगाने की पहल की जगह ‘फिक्स्ड डे सर्विसेज’ ने ले ली. ऐसा होने का मतलब था कि अब जो भी महिलाएं और पुरुष नसबंदी करवाना चाहते हैं, वे महीने के उस निश्चित दिन अपने ज़िले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ सकते हैं. उम्मीद यह थी कि यह प्रणाली स्थितियों की बेहतर निगरानी और नियमन में मददगार साबित होगी. तय दिन को बड़े पैमाने पर नसबंदी दिवस माना जाता था, लेकिन नसबंदी के लिए पुरुष शायद ही कभी आते थे, इसीलिए अनौपचारिक रूप से उस दिन को महिला नसबंदी दिवस कहा जाने लगा.

और अदालत के आदेश के बावजूद, गर्भनिरोधक के तरीक़े के रूप में नसबंदी को ही अहमियत दी गई; वह भी मुख्य रूप से महिला नसबंदी को.

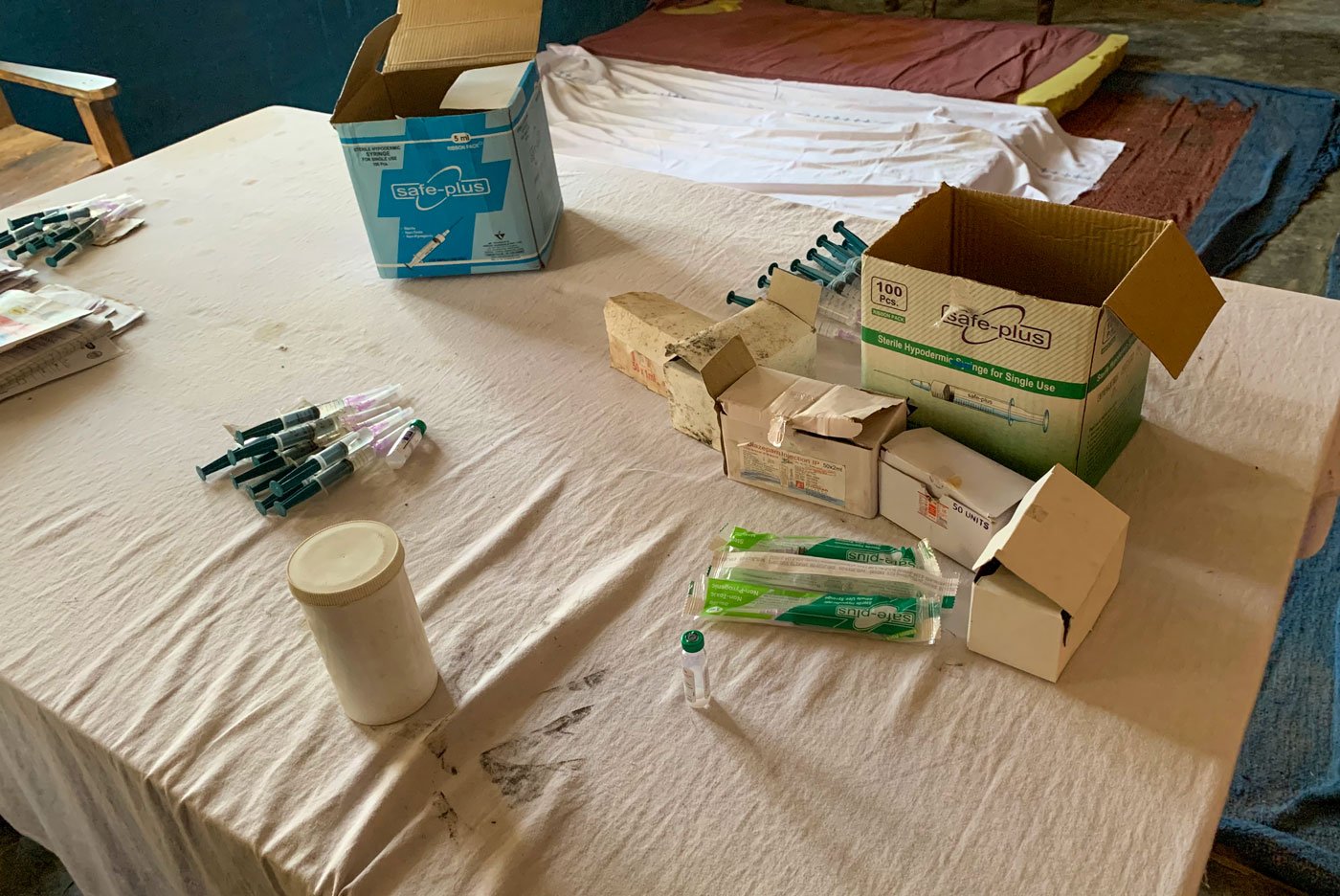

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रतीक्षा कक्ष में मेज़ पर रखी मेडिकल सप्लाई. ऑपरेशन वाला कमरा तैयार कर दिया गया था और उस दिन सुबह से ही वहां पूरी तैयारी थी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की साल 2017 की 11 वीं कॉमन रिव्यू मिशन रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे भारत में नसबंदी के कुल मामलों में 93 प्रतिशत महिला नसबंदी के मामले हैं. अभी 2016-17 में ही भारत ने अपनी परिवार नियोजन निधि का 85 प्रतिशत हिस्सा महिला नसबंदी पर ख़र्च किया. और 2019 में रीप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रकाशित शोधपत्र के अनुसार यूपी में जहां एक ओर इस प्रक्रिया में (1998-99 की तुलना में) कमी देखी गई, वहीं दूसरी ओर यह प्रक्रिया प्राथमिक विधि बनी रही, जिसके अंतर्गत 33 प्रतिशत गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता उच्च-प्रजनन दर वाले ज़िलों के थे और 41 प्रतिशत उपयोगकर्ता कम प्रजनन दर वाले ज़िलों के, जिनकी प्राथमिकता महिलाओं की नसबंदी कराना थी.

सुल्तानपुर ज़िले में, नसबंदी की प्रक्रियाओं के संचालन का पूरा भार दो से तीन डॉक्टरों पर पड़ा. वे तहसील या ज़िला स्तर पर परिवार नियोजन समन्वयक द्वारा तैयार रोस्टर के अनुसार काम करते और 12 से 15 ब्लॉक में फैले अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करते थे. प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोटे तौर पर महीने में एक बार नसबंदी दिवस आयोजित करने में सक्षम था, जहां पुरुष और महिलाएं इस प्रक्रिया से गुज़र सकते थे.

भेटुआ स्वास्थ्य केंद्र में ऐसे ही किसी निर्धारित दिन यह बात साफ़ हो गई कि महिलाओं की नसबंदी के लिए दिनों की सीमित संख्या, इस प्रक्रिया से गुज़रने के लिए तैयार लोगों की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है. शाम को 4 बजे जब रोस्टर पर निर्धारित सर्जन सरकारी स्वास्थ्य मेले में भाग लेने की वजह से काफ़ी देर से पहुंचा, तो उस समय रोगियों की संख्या 30 तक पहुंच चुकी थी. दो महिलाओं को वापस जाने के लिए कह दिया गया, क्योंकि प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि वे गर्भवती हैं.

इमारत के एकदम आख़िरी छोर पर ऑपरेशन थियेटर जैसा एक कमरा दोपहर से तैयार रखा गया था. बड़ी सी खिड़की पर लगे बेहद पतले पर्दों से धूप छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन फिर भी मौसम कमोबेश ठंडा ही था. कमरे के बीच में तीन ‘ऑपरेटिंग टेबल’ लाइन से लगे थे. उन्हें एक ओर से थोड़ा झुका दिया गया था, जबकि दूसरी ओर ईंटों की मदद से ऊंचा कर दिया गया था, ताकि सर्जरी के दौरान डॉक्टर को पहुंचने में आसानी हो.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद में एक ‘ऑपरेशन थियेटर’ जहां नसबंदी के लिए सर्जरी की जाएगी, यहां ‘ऑपरेटिंग टेबल’ को ईंटों के सहारे एक ओर से थोड़ा झुकाया गया है, ताकि सर्जरी के दौरान डॉक्टर को वहां तक पहुंचने में आसानी हो

डॉक्टर राहुल गोस्वामी (बदला हुआ नाम) ने ईंटों की तरफ इशारा करते हुए कहा, “मेडिकल स्कूल में हमने ट्रेंडेलनबर्ग सुविधा वाले ऑपरेशन टेबल के बारे में सीखा था. उन्हें झुकाया जा सकता है. लेकिन यहां पांच साल तक रहने के दौरान मैंने वैसा एक भी नहीं देखा है, इसलिए हम कुछ ऐसा रास्ता अपनाते हैं. सर्जरी के दौरान गलत पॉश्चर से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं.”

नेहा सर्जरी के लिए कमरे में लाई जाने वाली पहली तीन महिलाओं में से एक थीं. उनकी सास को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा गया था. तीनों महिलाओं में से किसी ने कभी भी किसी आधुनिक गर्भनिरोधक तरीक़े का इस्तेमाल नहीं किया था. नेहा कम से कम उनके बारे में जानती थीं, लेकिन आशंकावश उन्हें इस्तेमाल करने से बचती रहती थीं. उन्होंने अंतर्गर्भाशयी डिवाइस (आईयूडी) का ज़िक्र करते हुए कहा, “मैं उनके बारे में जानती हूं, लेकिन गोलियां खाने से मितली आती है और कॉपर-टी डरावना लगता है. यह एक लंबी-सी छड़ जैसा है.”

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) दीपलता यादव, जो अन्य दो महिलाओं के साथ आई थीं, इस बात पर मुस्कुराईं. यादव कहती हैं, “कॉपर आईयूडी के बारे में बात करने पर आपको आमतौर पर यही सुनने को मिलेगा. हालांकि अंदर का उपकरण काफ़ी छोटा और टी-आकार का है, सिर्फ़ पैकेज़िंग लंबी है, इसलिए उन्हें लगता है कि पूरी चीज़ अंदर डाली जाएगी.” यहां पर आज के दिन का उनका काम पूरा हो चुका है और इस प्रक्रिया के लिए वह जितनी भी महिलाओं को यहां लेकर आई थीं, उसके बदले उन्हें 200 रुपए हर महिला के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन यादव लंबे समय तक रुकती हैं, दोनों महिलाओं को बेड पर चढ़ने में मदद करती हैं, और एनीस्थीसिया (बेहोश करने वाली दवा) के असर करने तक प्रतीक्षा करती हैं.

ऑपरेटिंग टेबल पर पहुंच जाने के बाद आप यह नहीं बता सकते कि कौन सी महिला कौन है. जिस समय डॉक्टर एक-एक करके हर एक टेबल पर जा रहे थे, उनके सिर डर और थकान से झुके तिरछे लटके हुए थे. इस प्रक्रिया ने उन सभी को एक ही कमरे में तनिक असामान्य अवस्था में रहने पर मजबूर कर दिया था. लेकिन किसी के पास इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था. प्रक्रिया को अंजाम देते समय ऑपरेशन वाले कमरे का दरवाज़ा कई बार खुलता और बंद होता था, जिससे महिलाओं की निजता भंग हो रही थी.

कमरे में उनकी सांसों की लय और उपकरणों की खड़खड़ाहट साफ़ सुनी जा सकती थी. एक सहायक ने उनकी स्थिति की जांच की और उनकी साड़ियों को एडजस्ट किया, ताकि डॉक्टर ठीक से चीरा लगा सके.

इस प्रक्रिया से गुज़रने वाली औरतों को एम्बुलेंस द्वारा घर पहुंचाए जाने के पहले, 60 से 90 मिनट तक यहां आराम करना पड़ता है

गोस्वामी बताते हैं, “नसबंदी की प्रक्रिया के सभी तीन चरणों में चीरा लगाना, उसे बंद करना, और लैप्रोस्कोपिक उपकरणों के साथ फैलोपियन ट्यूब पर काम करना शामिल है, साथ ही इसके लिए रोशनी का उचित बंदोबस्त होना बेहद ज़रूरी है.” दिन ढलने के साथ साथ बाहर रोशनी कम हो गई, तो कमरे में भी अपर्याप्त उजाला लग रहा था, लेकिन किसी ने भी वहां मौजूद आपातकालीन लाइट नहीं जलाई.

पांच मिनट से भी कम समय में एक औरत की सर्जरी की प्रक्रिया पूरी हो गई और डॉक्टर अगली मेज़ पर चला गया. उन्होंने कहा, “हो गया, डन!” यह इशारा वहां मौजूद सहायक और आशा कार्यकर्ता के लिए था, ताकि महिला को मेज़ से नीचे उतरने में मदद की जाए और अगले समूह को सर्जरी के लिए तैयार रखा जाए.

बगल के कमरे में गद्दे बिछा दिये गए थे. पीली दीवारों पर नमी और काई के दाग थे. सामने के दरवाज़े के पास मौजूद शौचालय से बदबू आ रही थी. सर्जरी की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद नेहा को लिटाने के लिए लाया गया, फिर तनिक आराम होने के बाद उन्हें और अन्य महिलाओं को एक एम्बुलेंस से घर छोड़ा गया. आधे घंटे बाद जब वह एम्बुलेंस पर चढ़ीं, तब भी उन्हें पूरी तरह होश नहीं आया था. वह आंशिक रूप से अभी भी अचेतावस्था में थी, क्योंकि यह सब बहुत जल्दी कर लिया गया था और उन्हें ठीक से बेहोश नहीं किया गया था.

वह जब अपनी सास के साथ घर पहुंची, तो आकाश उनका इंतज़ार कर रहे थे. उनकी सास ताने भरे लहज़े में कहती हैं, “पुरुष जब घर लौटते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उनकी मां, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका कुत्ता इंतज़ार करता हुआ मिले, जबकि दूसरों के लिए वे ऐसा कुछ भी नहीं करते.” इसके बाद उनकी सास सीधे घर के एक छोटे से कोने में नेहा के लिए चाय बनाने चली गईं, जोकि असल में घर की रसोई थी.

उन्होंने पेट पकड़कर उस जगह को दिखाते हुए, जहां पट्टी का एक चौकोर टुकड़ा चीरा लगाने की जगह लगा हुआ था, कहा, “इंजेक्शन लगाने के बाद भी दर्द हो रहा था.”

दो दिन बाद नेहा रसोई में वापस काम करने लगी थीं, वह उकड़ू बैठकर खाना बना रही होती थीं. पट्टी अभी भी लगी हुई थी, तक़लीफ़ उनके चेहरे से दिख रही थी, और टांके का घाव ठीक होना अभी बाक़ी था. वह कहती हैं, “पर झंझट ख़त्म.”

पारी और काउंटरमीडिया ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण भारत की किशोरियों तथा युवा महिलाओं पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी रिपोर्टिंग की यह परियोजना, पापुलेशन फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा समर्थित पहल का हिस्सा है, ताकि आम लोगों की बातों और उनके जीवन-अनुभवों के माध्यम से इन महत्वपूर्ण, लेकिन हाशिए पर पड़े समूहों की स्थिति का पता लगाया जा सके.

इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं? कृपया [email protected] पर मेल करें और उसकी एक कॉपी [email protected] पर भी भेज दें

अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़