अरुणा मन्ना ने कहा, “जब हमारे जैसी महिलाएं अपने घरों और खेतों को छोड़कर शहर में विरोध करने के लिए आती हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पैरों के नीचे की माटी [ज़मीन] छीनी जा रही है. पिछले कुछ महीनों में ऐसे दिन भी गुज़रे जब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. अन्य दिनों में हम बमुश्किल एक बार का भोजन कर पाए. क्या इन क़ानूनों को पारित करने का यह सही समय है? मानो यह महामारी [कोविड-19] हमें मारने के लिए काफ़ी नहीं थी!”

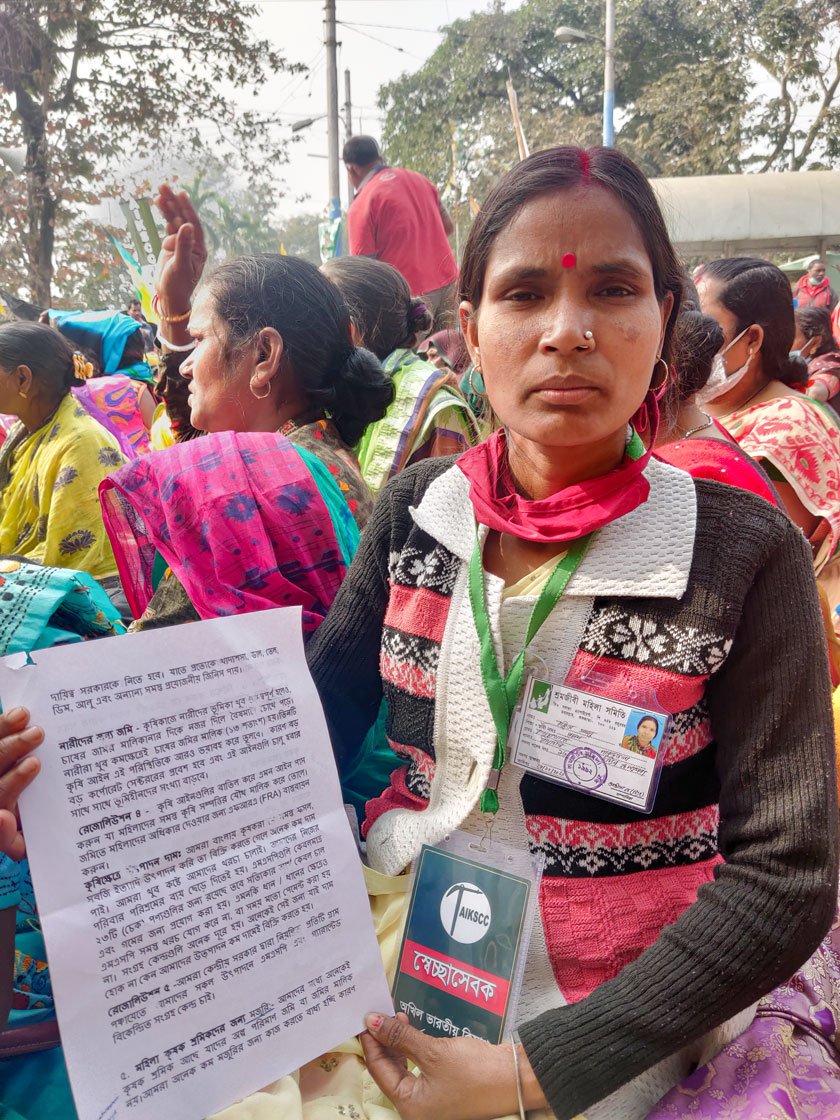

अरुणा (42 वर्ष), मध्य कोलकाता के एक विरोध स्थल एस्प्लेनेड वाई-चैनल पर अपनी बात रख रही थीं, जहां 9 से 22 जनवरी तक, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) के बैनर तले किसान और खेतिहर मज़दूर एकजुट हुए थे. इसमें छात्र, आम नागरिक, तमाम तरह के कार्यकर्ता, सांस्कृतिक संगठन सभी शामिल थे - जो सितंबर 2020 में संसद में पारित किए गए तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए थे.

अरुणा, राजुआखाकी गांव से आई थीं. उनके साथ लगभग 1,500 अन्य महिलाएं भी आई थीं, जिनमें से अधिकांश दक्षिण 24 परगना ज़िले के विभिन्न गांवों से थीं. वे 18 जनवरी को राष्ट्रव्यापी महिला किसान दिवस मनाने और अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों, बसों और टेम्पो द्वारा कोलकाता पहुंची थीं. पश्चिम बंगाल में इस दिवस का आयोजन महिला किसानों और खेतिहर मज़दूरों, महिलाओं के संगठनों की 40 से अधिक यूनियनों, और एआईकेएससीसी द्वारा किया गया था.

हालांकि, अपनी आवाज़ उठाने के लिए कोलकाता तक की लंबी यात्रा करने के बाद वे थक चुकी थीं, लेकिन उनका ग़ुस्सा कम नहीं हुआ था. श्रमजीवी महिला समिति की सदस्य, 38 वर्षीय सुपर्णा हलदर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “तो हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा, कोर्ट बाबू [जज]? हमें जब तक अपना अधिकार नहीं मिल जाता हम विरोध करते रहेंगे!” मुख्य न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि महिलाओं और बुज़ुर्ग प्रदर्शनकारियों को कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों से चले जाने के लिए ‘राज़ी’ किया जाना चाहिए.

सुपर्णा 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के तहत कोलकाता के विरोध स्थल पर सुबह 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित महिला किसान मजूर विधानसभा सत्र में बोल रही थीं. सत्र में खेती में महिला किसानों की मुश्किलों, उनके श्रम, भूमि के स्वामित्व के लिए जारी लंबे संघर्ष तथा अन्य अधिकारों, और उनके जीवन पर पड़ने वाले नए कृषि क़ानूनों के संभावित प्रभावों पर केंद्रित किया गया था.

पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों की महिलाओं ने 18 जनवरी को कोलकाता के महिला किसान मजूर विधानसभा सत्र में भाग लिया

सुपर्णा, जो दक्षिण 24 परगना ज़िले की रायदिघी ग्राम पंचायत के पाकुरताला गांव से आई थीं, ने बताया कि कैसे खेती की बढ़ती हुई लागत और बार-बार आने वाले चक्रवातों ने उनके इलाक़े की खेती को अस्थिर बना दिया है. नतीजतन, मनरेगा स्थलों (स्थानीय भाषा में एकशो दिनेर काज या 100 दिनों का काम) और अन्य सरकारी वित्त पोषित और पंचायत द्वारा संचालित कार्यस्थलों पर काम करना खेतिहर मज़दूरों और छोटे किसान परिवारों की आजीविका के लिए ज़रूरी हो गया है.

कोलकाता का विरोध प्रदर्शन जहां तीन कृषि क़ानूनों को निरस्त कराने की मांग पर केंद्रित था, वहीं मनरेगा के कार्य दिवसों और स्थानीय पंचायतों के तहत काम की कमी भी यहां उपस्थित महिलाओं के लिए चिंता का कारण था.

सुचित्रा हलदर (55 वर्ष) ने कहा, “काम उपलब्ध नहीं है. हम सभी के पास वैध जॉब कार्ड हैं [हालांकि जॉब कार्ड आमतौर पर पति या पिता के नाम से जारी किए जाते हैं, और यह भी कई महिलाओं के लिए एक विवादास्पद मुद्दा है]. फिर भी हमें काम नहीं मिलता है.” सुचित्रा, मथुरापुर द्वितीय ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली रायदिघी पंचायत के बलरामपुर गांव में 100 दिनों के काम का आवंटन देखती हैं. “हम लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं. यदि हमें काम मिलता भी है, तो समय पर हमारा भुगतान नहीं किया जाता. कभी-कभी तो हमें यह मिलता भी नहीं है.”

राजुआखाकी गांव की 40 वर्षीय रंजीता सामंता ने कहा, “हमारे गांव की युवा पीढ़ी बेकार बैठी हुई है, उनके लिए कोई काम नहीं है. लॉकडाउन के दौरान कई लोग उन स्थानों से वापस आ गए हैं जहां वे काम करने गए थे. माता-पिता महीनों से बिना किसी नौकरी के हैं, और इसलिए नई पीढ़ी भी परेशानी झेल रही है. अगर हमें 100 दिनों का काम भी नहीं मिलेगा, तो हम जीवित कैसे रहेंगे?”

वहां से कुछ दूरी पर बैठी 80 वर्षीय दुर्गा नैया, सफ़ेद रंग की अपनी सूती साड़ी के किनारे से अपने मोटे चश्मे को साफ़ कर रही थीं. वह मथुरापुर द्वितीय ब्लॉक के गिलारछत गांव की बुज़ुर्ग महिलाओं के एक समूह के साथ आई थीं. उन्होंने कहा, “जब तक मेरे शरीर में ताक़त थी, मैं खेत मजूर [कृषि मज़दूर] के रूप में काम करती थी. देखिए, मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं…मेरे पति का बहुत पहले देहांत हो गया था. मैं अब काम करने में असमर्थ हूं. मैं यहां सरकार से यह कहने आई हूं कि वह बुज़ुर्ग किसानों और खेत मजूरों को पेंशन दे.”

दुर्गा नैया को किसानों के विरोध प्रदर्शन का लंबा अनुभव है. मथुरापुर द्वितीय ब्लॉक के राधाकांतपुर गांव की 50 वर्षीय भूमिहीन मज़दूर पारुल हलदर ने कहा, “मैं 2018 में इनके साथ दिल्ली गई थी, ताकि देश के अन्य किसानों के साथ शामिल हो सकूं.” वे नवंबर 2018 में किसान मुक्ति मोर्चा के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैदल एक साथ रामलीला मैदान गई थीं.

रंजीता सामंता (बाएं) ने सत्र में पारित प्रस्तावों को पेश किया, जिसमें शामिल थीं भूमि अधिकार, पीडीएस, एमएसपी, और (बाएं से दाएं) दुर्गा नैया, मालती दास, पिंगल पुटकई (हरी साड़ी में) और उर्मिला नैया जैसी महिला किसानों की अन्य मांगें

जब पारुल से पूछा गया कि वह प्रदर्शन स्थल पर इन बुज़ुर्ग महिलाओं के साथ क्यों शामिल हुई थीं, तो उन्होंने कहा, “हम बहुत मुश्किल से गुज़ारा कर पा रहे हैं. खेतों पर अब ज़्यादा काम नहीं है. फ़सल की कटाई और बुआई के मौसम में हमें कुछ काम मिल जाता है, और हम प्रतिदिन 270 रुपए तक कमा लेते हैं. लेकिन, इससे हमारा गुज़ारा नहीं होता. मैं बीड़ी बनाती हूं और अन्य छोटे-मोटे काम करती हूं. हमने महामारी के दौरान और विशेष रूप से अम्फान [पश्चिम बंगाल से 20 मई, 2020 को टकराया चक्रवात] के बाद बहुत बुरा समय देखा है...”

इस समूह की बुज़ुर्ग महिलाएं अपने मास्क को लेकर बहुत सावधान थीं, और महामारी के दौरान ख़ुद पर आसन्न ख़तरे से अवगत थीं - फिर भी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का फ़ैसला किया. “हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे. गिलारछत गांव की 75 वर्षीय बुज़ुर्ग महिला पिंगल पुटकई ने कहा कि सुंदरबन के अपने गांवों से कोलकाता पहुंचना आसान नहीं था. “हमारी समिति [श्रमजीवी महिला समिति] ने हमारे लिए बस की व्यवस्था की थी. यहां पर हमें पैक किया हुआ दोपहर का खाना मिला [चावल, आलू, लड्डू, और आम का जूस]. हमारे लिए यह एक विशेष दिन है.”

इसी समूह में 65 वर्षीय मालती दास भी शामिल थीं, जिन्होंने बताया कि वह 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलने वाली अपनी विधवा पेंशन की प्रतीक्षा कर रही हैं - यह पेंशन उन्हें एक बार भी नहीं मिली है. उन्होंने कहा, “न्यायाधीश का कहना है कि बुज़ुर्गों और महिलाओं को विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए. जेनो बुरो आर मेयेनमुशदेर पेट भोरे रोज पोलाव आर मांग्शो दिच्चे खेते [जैसे कि वे बुज़र्गों और महिलाओं को रोज़ पुलाव और मीट करी खिला रहे हैं]!”

इस समूह की कई बुज़ुर्ग महिलाओं, जिन्होंने अब कृषि कार्य बंद कर दिया है, ने बुज़ुर्ग किसानों और खेतिहर मज़दूरों को गरिमापूर्ण पेंशन देने की लंबे समय से की जा रही मांग को दोहराया.

मैंने इस बैठक में शामिल सुंदरबन की जितनी भी महिलाओं से बात की उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति की थीं, लेकिन कई महिलाएं आदिवासी समुदाय से थीं. उन्हीं में से एक, भूमिज समुदाय की भूमिहीन खेतिहर मज़दूर, 46 वर्षीय मंजू सिंह भी थीं, जो जमालपुर ब्लॉक के मोहनपुर गांव से आई थीं.

उन्होंने कहा, “बिचारपति [जज] से कहिए कि वह सबकुछ हमारे घर भेज दें - भोजन, दवाएं और हमारे बच्चों के लिए फ़ोन. तब हम घर पर रहेंगे. हम जिस प्रकार हरभांगा खाटुनी [कमर तोड़ कठिन परिश्रम] करते हैं, वह कोई भी नहीं करना चाहता. ऐसे में हम विरोध न करें, तो क्या करें?”

मंजू सिंह (बाएं) ने कहा, ‘कंपनियां केवल मुनाफ़ा कमाना जानती हैं.’ उनके साथ, सूफ़िया ख़ातून (बीच में) और भांगार ब्लॉक के बच्चे भी हैं

उन्होंने बताया कि पूर्व वर्धमान ज़िले में स्थित उनके गांव में, “100 दिनों की कार्ययोजना के तहत, हमें [एक साल में] मुश्किल से 25 दिनों का काम मिल पाता है. एक दिन की मज़दूरी 204 रुपए मिलती है. हमारा जॉब कार्ड किस काम का, अगर यह काम न दिला पाए? “ एकशो दिनेर काज शुधू नाम का वास्ते [इसे फ़ालतू में 100 दिनों का काम कहा जाता है]! मैं ज़्यादातर निजी खेतों पर काम करती हूं. हम लंबे संघर्ष के बाद अपने इलाक़े में [ज़मीन-मालिकों से] 180 रुपए की दैनिक मज़दूरी और दो किलो चावल की दिहाड़ी पक्की कराने में सक्षम हो पाए थे.”

लगभग 30 वर्षीय संताल आदिवासी भूमिहीन खेतिहर मज़दूर, आरती सोरेन भी उसी मोहनपुर गांव से आई थीं. उन्होंने कहा, “हमारी लड़ाई केवल मज़दूरी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा यह संघर्ष विविध मुद्दों को लेकर है. दूसरों के विपरीत, हमें प्रत्येक चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है. हमारे समुदाय की महिलाएं जब इकट्ठा होकर बीडीओ कार्यालय और पंचायतों के सामने नारे लगाती हैं, केवल तभी उनकी बात सुनी जाती है. ये क़ानून हमें भूखा रहने पर मजबूर कर देंगे. हमें वापस घर जाने के लिए कहने के बजाय बिचारपति इन क़ानूनों को वापस क्यों नहीं ले लेते?”

कोलकाता के आसपास स्थित छोटे निजी कारख़ानों की नौकरी गंवाने के बाद, आरती और मंजू के पति पिछले 10 महीनों से घर पर हैं. उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफ़ोन नहीं ख़रीद सकते. मनरेगा के तहत काम की भारी कमी ने उनकी समस्याओं को बढ़ा दिया है. महामारी के साथ आए लॉकडाउन ने कई महिला कृषि श्रमिकों को महाजनों (साहूकारों) से लिए ऋण पर जीवित रहने को मजबूर किया है. मंजू ने कहा, “हमने सरकार द्वारा आवंटित चावल पर गुज़ारा किया. लेकिन क्या ग़रीबों के लिए केवल चावल ही पर्याप्त है?”

दक्षिण 24 परगना की रायदिघी ग्राम पंचायत के रायदिघी गांव की रहने वाली और पश्चिम बंगा खेतमजूर समिति की सदस्य, 40 वर्षीय नमिता हलदर कहती हैं, “गांवों की महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं. हमें अच्छे सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त इलाज की आवश्यकता है; हम बड़े निजी नर्सिंग होम का ख़र्च नहीं उठा सकते. अगर इन क़ानूनों को वापस नहीं लिया गया, तो खेती के साथ भी यही होगा! अगर सरकार सबकुछ बड़ी निजी कंपनियों के लिए खोल देती है, तो ग़रीबों को वह खाना भी नहीं मिल पाएगा जो अभी उन्हें किसी तरह थोड़ा-बहुत मिल रहा है. कंपनियां केवल मुनाफ़ा कमाना जानती हैं. उन्हें हमारी मौत की परवाह नहीं है. हम जो अनाज उगाते हैं उसे भी ख़रीद नहीं पाएंगे.”

उनके लिए भी, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि महिलाएं विरोध स्थलों पर न आएं. उन्होंने कहा, “सभ्यता की शुरूआत से ही महिलाएं खेती करती रही हैं.”

नमिता हलदर (बाएं) का मानना है कि तीनों क़ानून महिला किसानों, बटाईदार किसानों और खेतिहर मज़दूरों को बुरी तरह प्रभावित करेंगे

नमिता का मानना है कि तीनों क़ानून उनके जैसी महिलाओं - बटाईदार महिला किसान, जो खेत पट्टे पर लेकर उसमें धान, सब्ज़ियां और अन्य फ़सलें उगाती हैं - और खेतिहर मज़दूरों को बुरी तरह प्रभावित करेंगे. उन्होंने पूछा, “अगर हमें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा, तो हम छोटे बच्चों और बूढ़े सास-ससुर और माता-पिता को खाना कैसे खिलाएंगे? बड़ी कंपनियों के मालिक बहुत कम क़ीमत पर हमसे फ़सलें ख़रीदकर भंडारण और मूल्य को नियंत्रित करेंगे.”

किसान जिन क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं वे कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 ; कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) क़ीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर क़रार अधिनियम, 2020 ; और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 हैं. इन क़ानूनों की इसलिए भी आलोचना की जा रही है, क्योंकि ये हर भारतीय को प्रभावित करने वाले हैं. ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को कमज़ोर करते हुए सभी नागरिकों के क़ानूनी उपचार के अधिकार को अक्षम बनाते हैं.

महिला किसानों और खेतिहर मज़दूरों की विभिन्न मांगों को इस विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों में परिलक्षित किया गया था. इनमें तीन कृषि क़ानूनों को तत्काल निरस्त करना; महिलाओं को किसान का दर्जा देकर कृषि में उनके श्रम को स्वीकार करना; राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन आयोग) की सिफ़ारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला क़ानून बनाना; और राशन के लिए पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) को मज़बूत करना शामिल है.

दिन के अंत में, लगभग 500 महिलाओं ने काले आकाश के नीचे एक लंबी मशाल रैली निकाली, जिसमें दक्षिण 24 परगना के भांगार ब्लॉक के मुस्लिम परिवारों की किसान महिलाएं भी शामिल थीं.

लाबनी जंगी, पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले से हैं और साल 2020 की पारी फ़ेलो हैं. वह एक कुशल पेंटर भी हैं, और उन्होंने इसकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हासिल की है. वह कोलकाता के सेंटर फ़ॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेज़ से मज़दूरों के पलायन के मुद्दे पर पीएचडी लिख रही हैं.

अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़