यह 1998 की हिट फिल्म, अ बग्स लाइफ़ के सीक्वल जैसा है. हॉलीवुड की मूल फिल्म, 'फ्लिक' चींटी अपने द्वीप के हज़ारों चींटियों को दुश्मन - टिड्डियों - से बचाने के लिए बहादुर योद्धाओं की सेना तैयार करने की कोशिश करती है.

भारत में वास्तविक जीवन के इस सीक्वल में, अभिनेताओं की संख्या खरबों में है, जिनमें से 130 करोड़ मानव हैं. लघुशृंगीय टिड्डियों का झुंड इस साल मई में आया, और प्रत्येक झुंड में लाखों टिड्डियां थीं. देश के कृषि आयुक्त का कहना है कि उन टिड्डियों ने बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में एक लाख एकड़ के क़रीब खड़ी फ़सलों को तबाह कर दिया.

ये हवाई आक्रमणकारी राष्ट्रीय सीमाओं को अप्रासंगिक बना देते हैं. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफ़एओ) के अनुसार, पश्चिम अफ्रीका से भारत तक ये टिड्डियां 30 देशों और 16 मिलियन वर्ग किलोमीटर में मौजूद हैं. और टिड्डियों का एक छोटा झुंड - 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 40 मिलियन सदस्यों के साथ - एक दिन में उतना ही भोजन खा सकता है जितना 35,000 लोग, 20 ऊंट या छह हाथी खाते हैं.

इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राष्ट्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन के सदस्य रक्षा, कृषि, गृह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नागरिक उड्डयन, और संचार मंत्रालयों से आते हैं.

हालांकि, टिड्डियां उभरती हुई स्क्रिप्ट में एकमात्र खलनायक नहीं हैं, क्योंकि लाखों -करोड़ों कीड़ों के बीच के नाज़ुक संतुलन को ख़तरे में डाल दिया गया है. भारत में, कीटविज्ञानी और आदिवासी तथा अन्य किसान इन शत्रु कीड़ों को कई, और कभी-कभी तो विदेशी प्रजातियों में सूचीबद्ध कर रहे हैं. कुछ अच्छे कीड़े - खाद्य उत्पादन के लिए अनुकूल ‘लाभकारी कीड़े’ - भी तब बुरे बन सकते हैं, जब जलवायु परिवर्तन उनके निवास स्थान को नष्ट कर रहा हो.

सौम्य माने जाने वाली लाल-धब्बे वाली जेज़ेबेल तितलियां (बाएं) भी पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय तक उड़ने की वजह से फैलती जा रही हैं, नए इलाक़ों पर अपना क़ब्ज़ा जमा रही हैं, और ‘अच्छी’ मूल प्रजातियों को भगाने में जुटी हैं, जबकि ‘बुरी’ स्किसटोसरका ग्रेगैरिया टिड्डी (दाएं) की संख्या भी बढ़ रही है. (ये तस्वीरें मई 2020 में, राजस्थान में ली गईं)

चींटियों की दर्जनों प्रजातियां ख़तरनाक कीटों में बदल गई हैं, शोर मचाने वाले झींगुर नए इलाक़ों पर आक्रमण कर रहे हैं, धारदार मुंह वाले दीमक अंधेरे जंगलों से निकलकर स्वस्थ लकड़ियों को निगल रहे हैं, और चूंकि मधुमक्खियों की संख्या में गिरावट आ रही है और व्याध पतंगा बिना मौसम के दिखते हैं, इसलिए सभी सजीव प्राणियों की खाद्य सुरक्षा संकट में है. यहां तक कि कोमल लाल-धब्बे वाली जेज़ेबेल तितलियां पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय के बीच तेज़ी से फैलती जा रही हैं, नए इलाक़ों पर क़ब्ज़ा जमा रही हैं, और मूल प्रजातियों को भगाने में जुटी हैं. इस प्रकार युद्ध का यह मैदान पूरे भारत में फैला हुआ है.

स्वदेशी कीटों की संख्या में गिरावट से मध्य भारत के शहद इकट्ठा करने वालों का नुक़सान हो रहा है. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के 40 वर्षीय भारिया आदिवासी, बृज किशन भारती कहते हैं, “एक समय था जब हम चट्टानों से लटके मधुमक्खियों के छत्ते सैकड़ों की संख्या में देख सकते थे. आज उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल है."

श्रीझोत गांव में वह और शहद इकट्ठा करने वाले अन्य लोग - सभी का संबंध गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से है - शहद के लिए पास की चट्टानों पर चढ़ते हैं, जिसे वे 20 किलोमीटर दूर तामिया ब्लॉक मुख्यालय के साप्ताहिक बाज़ारों में बेचते हैं. वे इसके लिए साल में दो बार, प्रत्येक सीज़न में (नवंबर-दिसंबर और मई-जून) घर से निकलते हैं और कई दिन खेत में बिताते हैं.

उनके शहद की क़ीमत एक दशक में 60 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 400 रुपए प्रति किलो हो गई है, लेकिन, बृज किशन के 35 वर्षीय भाई जय किशन बताते हैं, “हम सभी को इन यात्राओं के बाद 25-30 किलो शहद मिल जाता था, अब यदि हम बहुत भाग्यशाली रहे, तो 10 किलो मिल पाता है. जंगल में जामुन, बहेड़ा, आम, और साल जैसे पेड़ कम हो गए हैं. कम पेड़ों का मतलब है कम फूल और मधुमक्खियों तथा अन्य कीड़ों के लिए कम भोजन.” यानी शहद इकट्ठा करने वालों के लिए कम आय.

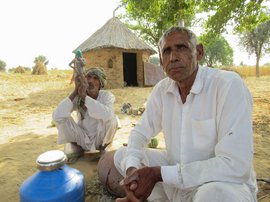

ऊपर की पंक्ति: शहद इकट्ठा करने वाले बृज किशन भारती (बाएं) और जय किशन भारती (दाएं) कहते हैं, ‘आज मधुमक्खियाें के छत्ते को ढूंढना मुश्किल है.' सबसे नीचे बाएं: लोटन राजभोपा कहते हैं, ‘हम नए कीड़े देख रहे हैं.' सबसे नीचे दाएं: रणजीत सिंह कहते हैं, ‘जब मधुमक्खियां कम होंगी, तो फूल और फल भी कम होंगे'

केवल फूलों में कमी ही चिंता का विषय नहीं है. बेंगलुरु के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़ की डॉक्टर जयश्री रत्नम कहती हैं, “हम कीड़ों और फूलों के समयकाल में असंतुलन - फेनोलॉजिकल असिंक्रोनी - देख रहे हैं. कई पौधों के लिए, समशीतोष्ण क्षेत्रों में वसंत ऋतु की शुरुआत जल्दी होती है, इसलिए फूल जल्दी लगते हैं, लेकिन परागण करने वाले कीड़ों का उद्भव हमेशा उन्हीं तारीख़ों में नहीं होता है. इसका मतलब यह है कि इन कीड़ों को वह भोजन नहीं मिल पाता है, जिसकी आवश्यकता उन्हें अपने समय पर होती है. यह सब जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हो सकता है.” डॉक्टर रत्नम एनसीबीएस के वन्यजीव जीव-विज्ञान और संरक्षण कार्यक्रम की सहायक निदेशक भी हैं.

और, जैसा कि डॉक्टर रत्नम कहती हैं, कीड़ों का सीधा असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है, लेकिन “जितना प्यार हम स्तनधारी पशुओं से करते हैं उतना कीड़ों से नहीं करते.”

*****

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की कटियादाना बस्ती में रहने वाले 52 वर्षीय रंजीत सिंह मर्सकोले हमें बताते हैं, “मेरे अमरूद के पेड़ पर ही नहीं, बल्कि आंवला और महुआ के पेड़ों पर भी कम फल लग रहे हैं. अचार (या चिरौंजी) का पेड़ कई वर्षों से फल नहीं दे रहा है." गोंड आदिवासी किसान रंजीत, पिपरिया तहसील के मटकुली गांव के पास अपने परिवार की नौ एकड़ ज़मीन पर गेहूं और चने की खेती करते हैं.

रंजीत सिंह कहते हैं, “जब मधुमक्खियां कम होंगी, तो फूल और फल भी कम होंगे."

हमारी खाद्य सुरक्षा चींटी, मधुमक्खी, मक्खी, ततैया, श्येन शलभ, तितली, भौंरे जैसे स्वदेशी कीड़ों और परागण में सहायता करने वाले अन्य कीटों के पंखों और पैरों, सूंडों और एंटीना पर निर्भर है. जैसा कि एफ़एओ बुलेटिन हमें बताता है, दुनिया भर में अकेले जंगली मधुमक्खियों की 20,000 से अधिक प्रजातियां, साथ ही कई अन्य प्रजातियां हैं - पक्षियों, चमगादड़ों, और अन्य जानवरों की - जो परागण में योगदान करती हैं. सभी खाद्य फ़सलों का 75 प्रतिशत और सभी जंगली पौधों का 90 प्रतिशत उसी परागण पर निर्भर है. और वैश्विक स्तर पर इससे प्रभावित फ़सलों का वार्षिक मूल्य 235 से 577 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है.

हमारी खाद्य सुरक्षा चींटी, मधुमक्खी, मक्खी, ततैया, श्येन शलभ, तितली, भौंरे जैसे स्वदेशी कीटों और परागण में सहायता करने वाले अन्य कीटों के पंखों और पैरों, सूंडों और एंटीना पर निर्भर है

खाद्य फ़सलों के परागण में मुख्य भूमिका निभाने के अलावा, कीड़े, जंगलों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करते हैं क्योंकि वे लकड़ियों और ध्वंसावशेष को तोड़ते हैं, मिट्टी को उलटते-पलटते हैं, और बीजों को अलग करते हैं. भारत में, लाखों-करोड़ों आदिवासी और अन्य लोग जंगलों के पास स्थित 170,000 गांवों में रहते हैं, जहां से वे ईंधन की लकड़ी और अन्य जंगली उपज प्राप्त करते हैं, जिनका वे उपयोग करते हैं या बिक्री करते हैं. इसके अलावा, देश में पशुधन की आबादी 536 मिलियन है, जिसमें से अधिकतर पशु चारे के लिए वनों पर ही निर्भर हैं.

एक पेड़ की छाया में बैठे हुए विजय सिंह की भैंसें उनके आसपास ही चर रही हैं. विजय कहते हैं, “जंगल मर रहा है." 70 से अधिक वर्ष के गोंड किसान के पास, पिपरिया तहसील के सिंगनमा गांव में 30 एकड़ ज़मीन है, जहां वह कभी चना और गेहूं उगाते थे. कुछ वर्षों के लिए उन्होंने भूमि को बंजर ही रहने दिया. “बारिश या तो बहुत ज़्यादा होती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है या ज़मीन को मुश्किल से भिगो पाती है.” और उन्होंने कीटों की समस्याओं का भी अवलोकन किया. “पानी नहीं है, तो चींटियां अपने घर कहां बनाएंगी?”

पिपरिया तहसील के पचमढ़ी छावनी क्षेत्र में, 45 वर्षीय नंदू लाल धुर्वे हमें गोलाकार बामी [चींटी और दीमक, दोनों के घरों का स्थानीय नाम] दिखाते हैं. “बामी को नरम मिट्टी और ठंडी नमी की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन अब लगातार बारिश नहीं होती और मौसम गर्म हो गया है, इसलिए आपको ये शायद ही दिखें.

गोंड आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले और बतौर माली काम करने वाले धुर्वे के पास अपने क्षेत्र की पारिस्थितिकी के बारे में काफ़ी जानकारी है. वह कहते हैं, “आजकल बेमौसम ठंड या बारिश - बहुत ज़्यादा या बहुत कम - के कारण फूल मुरझा जाते हैं. इसलिए फलदार पेड़ कम फल देते हैं और कीड़ों को कम भोजन मिलता है.”

नंदू लाल धुर्वे (बाएं) का कहना है कि गर्म और शुष्क जलवायु के कारण अब ‘बामी’ या चींटी का घर (बीच में, मध्य प्रदेश की जुन्नारदेव तहसील में) शायद ही कभी देखने को मिलता है. मध्य प्रदेश की पिपरिया तहसील के विजय सिंह कहते हैं, ‘जंगल मर रहा है'

सतपुड़ा रेंज में 1,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पचमढ़ी, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्यों वाला यूनेस्को संरक्षित जीवमंडल (बायोस्फीयर रिज़र्व) है. मैदानी इलाक़ों की गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में लोग हर साल मध्य भारत के इस हिल स्टेशन की ओर खिंचे चले आते हैं. लेकिन धुर्वे और विजय सिंह का कहना है कि अब यह इलाक़ा भी गर्म होने लगा है - और उनके इस कथन की पुष्टि करने वाले तथ्य भी मौजूद हैं.

ग्लोबल वार्मिंग पर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंटरैक्टिव पोर्टल के डेटा से पता चलता है कि 1960 में, पिपरिया में एक साल में तापमान 157 दिनों तक 32 डिग्री या उससे ज़्यादा था. आज उन गर्म दिनों की संख्या बढ़कर 201 हो चुकी है.

किसानों और वैज्ञानिकों, दोनों का कहना है कि इन परिवर्तनों के कारण कई प्रजातियों को नुक़सान हो रहा है और वे विलुप्त हो रही हैं. जैसा कि एक एफ़एओ रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है: “दुनिया भर में प्रजातियों के विलुप्त होने की दर वर्तमान में मानव हस्तक्षेप के कारण सामान्य से 100 से 1,000 गुना अधिक है.”

*****

गोंड आदिवासी मुन्नीबाई कचलन हमें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले के छोटेडोंगर साप्ताहिक हाट में बताती हैं, “मेरे पास आज बेचने के लिए चींटियां नहीं हैं." 50 वर्षीय मुन्नीबाई छोटी आयु से ही बस्तर के जंगलों से घास और चींटियां इकट्ठा कर रही हैं. उनके पति इस दुनिया में नहीं हैं, और उनकी चार बेटियां हैं. उनके पास यहां से नौ किलोमीटर दूर, रोहताद गांव में दो एकड़ ज़मीन है, जिस पर यह परिवार अपने जीवनयापन के लिए खेती करता है.

बाज़ार में, वह झाड़ू की घास, चींटियां, और कभी-कभार कुछ किलो चावल बेचकर 50-60 रुपए नक़दी जुटाने की कोशिश करती हैं, ताकि आवश्यक वस्तुएं ख़रीद सकें. वह बताती हैं कि थोड़ी मात्रा में चींटियां बेचने से उन्हें 20 रुपए मिल जाते हैं. लेकिन जिस दिन हम उनसे मिले थे उस दिन उनके पास बेचने के लिए चींटियां नहीं थीं, केवल घास का एक छोटा बंडल था.

सबसे ऊपर बाएं: कनेर के पौधे पर बैठी हुई एक मधुमक्खी (एपिस सेराना इंडिका). ऊपर दाएं: जुलाहा चींटी, युवा चींटियों द्वारा उत्पादित रेशम से घोंसला बना रही है. नीचे बाएं: श्येन शलभ रात में निकलता है और परागण में मदद करता है. नीचे दाएं: बारिश से ठीक पहले, पंखों वाली मादा दीमक बाहर निकलती है और पुराना घर छोड़कर एक नया घर बनाती है. छोटे दीमक प्रजनन नहीं कर सकते. वे मृत पेड़ों जैसे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं. ये दीमक उच्च प्रोटीन के स्रोत हैं, इसलिए कुछ मानव समुदायों इन्हें खाते हैं

मुन्नी कहती हैं, “हम हलैंगी [लाल चींटियों] को खाते हैं. एक समय था जब हम महिलाओं को ये जंगल में आसानी से मिल जाती थीं. अब उनमें से बहुत कम बची हैं और केवल ऊंचे पेड़ों पर ही मिलती हैं, जिससे उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है. हमें चिंता है कि उन चींटियों तक पहुंचने की कोशिश में पुरुषों को चोट लग सकती है.”

भारत में हम कीटों के सर्वनाश को अपनी आंखों से देख रहे हैं. एनसीबीएस के एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉक्टर संजय साने कहते हैं, “कीड़े महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं. उनके विलुप्त होने पर पूरा सिस्टम ढह जाएगा." संजय वन्यजीव क्षेत्र के दो स्टेशनों पर - एक मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में और दूसरा कर्नाटक के अगुम्बे में - श्येन शलभ पर अवलोकन अध्ययन कर रहे हैं. वह बताते हैं, “वनस्पति, कृषि पद्धतियों, और तापमान में परिवर्तन से सभी प्रजातियों के कीटों में गिरावट आ रही है. पूरी आबादी विलुप्त हो रही है.”

ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ज़ेडएसआई) के निदेशक डॉक्टर कैलास चंद्रा कहते हैं, “कीड़े तापमान की केवल कुछ ही सीमा को सहन कर सकते हैं. यहां तक कि 0.5 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि भी उनके पारिस्थितिकी तंत्र को हमेशा के लिए असंतुलित और परिवर्तित कर सकती है.” पिछले तीन दशकों में, इस कीटविज्ञानी ने झींगुर में 70 प्रतिशत की कमी दर्ज की है, जो तितलियों और व्याध पतंग के साथ, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की रेड लिस्ट में ‘विलुप्ति की कगार पर’ के रूप में चिह्नित हैं. डॉक्टर चंद्रा कहते हैं, “कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के चलते वह हमारी मिट्टी और पानी में घुल-मिल गया है, जिसकी वजह से स्वदेशी कीड़े, जलीय कीड़े, और तमाम अनोखी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, और हमारी कीट जैव-विविधता नष्ट हो गई है."

मवासी समुदाय के आदिवासी किसान, 35 वर्षीय लोटन राजभोपा ने हमें मध्य प्रदेश की तामिया तहसील की घातिया बस्ती में बताया, “पुराने कीट गायब हो गए हैं, लेकिन हम नए कीट देख रहे हैं. वे इतनी संख्या में आते हैं कि पूरी फ़सल को नष्ट कर सकते हैं." उन्होंने आगे कहा, "हमने उन्हें एक नाम भी दिया है - भिन भीनी’ [कई तरह के]. ये नए कीट बहुत बुरे हैं, कीटनाशक छिड़कने पर वे कई गुना बढ़ जाते हैं.”

मध्य प्रदेश के सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य में चींटियों की बांबी. भारत के ‘ऐंट मैन’ डॉक्टर हिमेंदर भारती कहते हैं, ‘वनों की कटाई और विखंडन के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के कारण आवास उजड़ रहे हैं'

उत्तराखंड के भीमताल में तितली अनुसंधान केंद्र के संस्थापक, 55 वर्षीय पीटर स्मेटाचेक का लंबे समय से मानना रहा है कि हिमालय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसके पश्चिमी भाग में आर्द्रता और तापमान बढ़ रहा है. इसलिए जो सर्दियां पहले सूखी और ठंडी हुआ करती थीं, अब गर्म और गीली हो गई हैं. और इसलिए पश्चिमी हिमालय की तितलियों की प्रजातियां (जो गर्म और आर्द्र जलवायु की आदी हैं) पूर्वी हिमालय की ओर आ गई हैं और उन्हें अपना डेरा बनाना शुरू कर दिया है.

पृथ्वी की 2.4 प्रतिशत भूमि के साथ भारत जैव-विविधता का प्रमुख केंद्र है, लेकिन यहां पर इसकी 7 से 8 प्रतिशत प्रजातियां ही हैं. ज़ेडएसआई के डॉक्टर चंद्रा बताते हैं कि दिसंबर 2019 तक भारत में कीट प्रजातियों की संख्या 65,466 थी. हालांकि, “यह एक रूढ़िवादी अनुमान है. संभावित आंकड़ा कम से कम 4-5 गुना अधिक है. लेकिन कई प्रजातियां रिकॉर्ड करने से पहले ही विलुप्त हो जाएंगी.”

*****

पटियाला में स्थित पंजाबी विश्वविद्यालय के विकासवादी जीवविज्ञानी और भारत के ऐंट मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर हिमेंदर भारती कहते हैं, “वनों की कटाई और विखंडन के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण आवास उजड़ रहे हैं. चींटियां अन्य कशेरुकी जीवों की तुलना में अधिक सूक्ष्मता से तनाव का जवाब देती हैं, और इलाक़े तथा प्रजातियों की विविधता में बदलाव को मापने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं.”

डॉक्टर भारती, जो विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं, को भारत में चीटियों की 828 वैध प्रजातियों और उप-प्रजातियों की पहली सूची तैयार करने का श्रेय दिया जाता है. वह चेतावनी देते हैं कि “आक्रामक प्रजातियां तेज़ी से परिवर्तन के अनुकूल हो जाती हैं और देशी प्रजातियों को विस्थापित कर रही हैं. वे सभी क्षेत्रों पर अपना कब्ज़ा जमा लेंगी.”

सबसे ऊपर बाएं: छोटेडोंगर साप्ताहिक हाट में मुन्नीबाई कचलन (ऊपर बाएं) कहती हैं, ‘आज मेरे पास बेचने के लिए चींटियां नहीं हैं' ऊपर दाएं: पगारा गांव की पार्वती बाई कहती हैं, ‘पिछले साल, ये फुंदी कीड़े मेरी धान की फ़सल को खा गए थे.' नीचे बाएं: नीलगिरि की कांची कोइल अपने बचपन के दिनों के जुगनुओं को याद करती हैं. नीचे दाएं: छत्तीसगढ़ के भैंस चराने वाले विशाल राम मरकाम कहते हैं, ‘ज़मीन और जंगल का भविष्य अब मनुष्यों के हाथों में हैं'

50 वर्षीय मवासी आदिवासी पार्वती बाई महसूस करती हैं कि दुष्ट कीटों की जीत हो रही है. होशंगाबाद ज़िले में स्थित अपने गांव पगारा में वह कहती हैं, “अब हम इन ‘फुंदी कीड़ों’ को देख रहे हैं. पिछले साल ये मेरे एक एकड़ में लगी धान की अधिकांश फ़सल को खा गए.” उनका अनुमान है कि उस सीज़न में उन्हें लगभग 9,000 रुपए का नुक़सान हुआ था.

पार्वती बाई से एक हज़ार किलोमीटर दूर, दक्षिण भारत की नीलगिरि पर्वत शृंखला में, वनस्पतिशास्त्री डॉक्टर अनीता वर्गीस का आकलन है: “स्वदेशी समुदाय इन बदलावों को सबसे पहले महसूस करते हैं.” नीलगिरि में कीस्टोन फाउंडेशन की उप-निदेशक अनीता बताती हैं कि “केरल में शहद इकट्ठा करने वालों ने देखा कि एशियाई मधुमक्खियां (एपिस सेराना) ज़मीन में नहीं, बल्कि पेड़ों की गुहाओं में छत्ते बना रही हैं, जिसके लिए उन्होंने शिकारी भालू और मिट्टी के बढ़ते तापमान को ज़िम्मेदार ठहराया. पारंपरिक ज्ञान रखने वाले समुदायों और वैज्ञानिकों को एक-दूसरे के साथ संवाद करने का तरीक़ा खोजना होगा.”

नीलगिरि में ही, कट्टुनायकन आदिवासी समुदाय की 62 वर्षीय कांची कोइल, अपने बचपन की रातों को रोशन करने वाले जुगनुओं के बारे में ख़ुशी से बताती हैं. “ मिनमिनि पूची (जुगनू) पेड़ पर रथ की तरह दिखते थे. जब मैं छोटी थी, तो वे बड़ी संख्या में आते थे और पेड़ बहुत सुंदर दिखते थे. अब वे ज़्यादा नज़र नहीं आते.”

उधर, छत्तीसगढ़ में धमतरी ज़िले के जबर्रा जंगल में, 50 वर्षीय गोंड आदिवासी किसान विशाल राम मरकाम, वनों की मौत पर शोक जताते हैं: “ज़मीन और जंगल का भविष्य अब मनुष्यों के हाथों में हैं. हम आग जलाते हैं, हम खेतों में और पानी में डीएपी [डाई अमोनियम फॉस्फेट] छिड़कते हैं. ज़हरीला पानी पीने से हर साल मेरे 7-10 बड़े जानवर मर जाते हैं. मछलियां और पक्षी जीवित नहीं रह सकते, तो छोटे कीड़े कैसे बचेंगे?”

कवर फ़ोटो: यशवंत एचएम

रिपोर्टर इस स्टोरी में अमूल्य योगदान के लिए मोहम्मद आरिफ़ ख़ान, राजेंद्र कुमार महावीर, अनूप प्रकाश, डॉ सविता चिब, और भारत मेरुगु को धन्यवाद देना चाहती हैं. उदारतापूर्वक अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए फॉरेंसिक कीटविज्ञानी डॉक्टर मीनाक्षी भारती का भी धन्यवाद.

पारी का जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट, यूएनडीपी समर्थित उस पहल का एक हिस्सा है जिसके तहत आम अवाम और उनके जीवन के अनुभवों के ज़रिए पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों को दर्ज किया जाता है.

इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं ? कृपया [email protected] को लिखें और उसकी एक कॉपी [email protected] को भेज दें.

अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़