यह स्टोरी जलवायु परिवर्तन पर आधारित पारी की उस शृंखला का हिस्सा है जिसने पर्यावरण रिपोर्टिंग की श्रेणी में साल 2019 का रामनाथ गोयनका अवॉर्ड जीता है.

यह किसी क्लासिक भारतीय सिनेमा का रेगिस्तान में चल रही लड़ाई का एक दृश्य मालूम होता है. बैकग्राउंड में रेत के टीले हैं, जिन पर कहीं-कहीं छोटी घास उगी है,और नायक खलनायक का कचूमर बनाने के लिए बंजर भूमि की जलती हुई रेत से उठता है. प्रकृति द्वारा पहले से ही दी गई बहुत सारी गर्मी और धूल में अपना हिस्सा बढ़ाते हुए, वह फ़िल्म को सुखद अंत (खलनायकों के लिए नहीं) तक ले जाता है. अनगिनत भारतीय फ़िल्मों ने राजस्थान के कुछ उजाड़ इलाक़ों में ऐसे दृश्यों का मंचन किया है या मध्यप्रदेश की चंबल घाटी के बीहड़ों में.

हालांकि, इस शुष्क उजाड़ दृश्य (वीडियो क्लिप देखें) के लिए राजस्थान या चंबल की कोई जगह इस्तेमाल नहीं की गई. इसकी शूटिंग दक्षिणी प्रायद्वीप के बहुत भीतर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में की गई थी. अनंतपुर ज़िले के लगभग 1,000 एकड़ में फैला यह विशिष्ट इलाक़ा – जो कभी बाजरे के खेतों से भरा होता था – कई दशकों से रेगिस्तान बना हुआ है. यह सब अमूमन विरोधाभासी कारकों के चलते हुआ है – और इसने कुछ ऐसी जगहों की रचना की है जिसका पता लगाने के लिए फ़िल्म निर्माता अपनी टीम को रेकी के लिए भेजते हैं.

दरगाह होन्नूर गांव में, जहां इस इलाक़े के बड़े ज़मींदार रहते हैं, लोगों को यह समझाना मुश्किल था कि हम फ़िल्म की शूटिंग के लिए जगह तलाश करने वाले लोग नहीं हैं. “किस फ़िल्म के लिए यहां आए हैं? फ़िल्म कब आ रही है?” यही उनका स्पष्ट सवाल था या उस समय उनके दिमाग़ में चल रहा था. कुछ लोगों को जब यह पता चला कि हम पत्रकार हैं, तो उनकी रूचि फ़ौरन ही समाप्त हो गई.

इस जगह को मश्हूर करने वाली तेलुगु फिल्म – जयम मनाडे रा (विजय हमारी है) – के निर्माताओं ने यहां लड़ाई के उन दृश्यों की शूटिंग साल 1998 से 2000 के बीच की थी. किसी भी मेहनती वाणिज्यिक फ़िल्म निर्माताओं की तरह, उन्होंने रेगिस्तान के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ‘सेट’ के साथ छेड़छाड़ की. 34 एकड़ की जिस ज़मीन में लड़ाई की शूटिंग हुई थी उसके 45 वर्षीय मालिक पुजारी लिंगन्ना कहते हैं, “हमें अपनी फ़सल को उखाड़ना पड़ा (जिसके लिए उन्होंने हमें मुआवज़ा दिया था). हमने कुछ वनस्पति और छोटे पेड़ों को भी हटाया, ताकि यह ज़्यादा वास्तविक दिखे.” बाक़ी का काम कैमरा के कुशल प्रबंधन तथा फ़िल्टर के चतुर उपयोग ने किया.

अगर जयम मनाडे रा के निर्माता आज 20 साल बाद, इसकी अगली कड़ी की शूटिंग कर रहे होते, तो उन्हें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती. समय तथा तहस-नहस हो चुकी प्रकृति, और इंसानों के अंधाधुंध हस्तक्षेप ने रेगिस्तान को फैलाकर इतना कर दिया है जितने की उन्हें ज़रूरत पड़ सकती थी.

इस शुष्क उजाड़ दृश्य (वीडियो क्लिप देखें) में राजस्थान या चंबल की कोई जगह इस्तेमाल नहीं की गई. इसकी शूटिंग दक्षिणी प्रायद्वीप के बहुत भीतर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में की गई थी

लेकिन यह एक रेगिस्तानी इलाक़ा, जिज्ञासाओं वाला क्षेत्र है. खेती अभी भी होती है – क्योंकि भूजल अभी भी सतह के बहुत क़रीब है. लिंगन्ना के बेटे, पी होन्नूरेड्डी कहते हैं, “हमें इस इलाक़े में केवल 15 फ़ीट नीचे पानी मिल जाता है." अनंतपुर के अधिकांश हिस्सों में, बोरवेलों में 500-600 फ़ीट से ऊपर पानी नहीं मिलता. ज़िले के कुछ हिस्सों में तो 1,000 फुट का निशान भी पार हो गया है. लेकिन यहां, जिस समय हम बात कर रहे हैं, चार इंच के बोरवेल में पानी लबालब भरा हुआ है. इतना पानी, सतह के इतना क़रीब, वह भी इस गर्म और रेतीले इलाके में?

पास के एक गांव के किसान, पलथुरु मुकन्ना बताते हैं, “यह पूरा क्षेत्र एक फैली हुई नदी के ताल में स्थित है." कौन सी नदी? हम तो ऐसा कुछ नहीं देख पा रहे. वह कहते हैं, “उन्होंने [लगभग पांच] दशकों पहले, हुन्नूर से क़रीब 25-30 किलोमीटर दूर, यहां से होकर बहने वाली वेदवती नदी पर एक बांध बनाया था. लेकिन, हमारे इलाक़े में वेदवती (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी – जिसे अघारी भी कहा जाता है) सूख गई.”

(अनंतपुर के ग्रामीण विकास ट्रस्ट के) पारिस्थितिकी केंद्र के मल्ला रेड्डी कहते हैं, “वास्तव में यही हुआ है. और हो सकता है कि नदी सूख गई हो, लेकिन सदियों से, इसने पानी के एक भूमिगत जलाशय को बनाने में मदद की, जिसे अब लगातार खुदाई करके निकाला जा रहा है. इतनी गति से कि यह आने वाली आपदा का संकेत दे रही है.” कुछ ही लोग इस क्षेत्र को जानते हैं, जिनमें मल्ला भी शामिल हैं.

इस आपदा के आने में देर नहीं लगेगी. इस निर्जन क्षेत्र में 12.5 एकड़ खेत के मालिक, 46 वर्षीय किसान वी. एल. हिमाचल कहते हैं, “यहां 20 साल पहले मुश्किल से कोई कुआं था. यहां बारिश के पानी से खेती होती थी. लेकिन, अब लगभग 1,000 एकड़ में 300-400 बोरवेल हैं. और हमें 30-35 फ़ीट की गहराई में पानी मिलता है, कभी-कभार उससे भी ऊपर.” इसका मतलब हुआ कि हर तीन एकड़ या उससे भी कम में एक बोरवेल.

यह संख्या अनंतपुर के लिए भी बहुत बड़ी है, जैसा कि मल्ला रेड्डी बताते हैं, “यहां क़रीब 270,000 बोरवेल हैं, हालांकि ज़िले की वहन क्षमता 70,000 है. और इस वर्ष उनमें से लगभग आधा सूख गए हैं.”

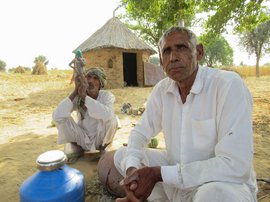

बीस साल पहले , पुजारी लिंगन्ना (बाएं: अपने बेटे पी. होन्नूरेड्डी के साथ दाईं ओर) को एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए अपने पौधों-वनस्पतियों को उखाड़ना पड़ा था. आज समय के साथ मानवीय गतिविधियों ने उस रेगिस्तान को और भी बड़ा बना दिया है. (तस्वीरें: बाएं: राहुल एम/ पारी . दाएं: पी. साईनाथ/ पारी)

तो इन बंजर इलाक़ों में बोरवेल किसलिए हैं? किस चीज़ की खेती की जा रही है? हम जिस इलाक़े में घूम रहे हैं, वहां चारों ओर नज़र आने वाली चीज़ ज़िले की सर्वव्यापी मूंगफली की फ़सल नहीं है, बल्कि बाजरे की है. इस क्षेत्र में बाजरे की खेती यहां बीज को कई गुणा बढ़ाने के लिए की जाती है. खाने या बाज़ार के लिए नहीं, बल्कि बीज कंपनियों के लिए; जिन्होंने इस काम के लिए किसानों को अनुबंधित किया है. आप निकटवर्ती क्यारियों में बड़े करीने से लगाए गए मेल और फ़ीमेल प्लांट को देख सकते हैं. कंपनियां बाजरे की दो अलग-अलग प्रजातियों से एक हाइब्रिड बना रही हैं. इस काम में ढेर सारा पानी लगेगा. बीज निकालने के बाद पौधे में जो कुछ बचेगा, वह चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.

पुजारी लिंगन्ना कहते हैं, “इस बीज की प्रतिकृति तैयार करने के लिए हमें 3,800 रुपए प्रति क्विंटल मिलते हैं." इसमें लगने वाली मेहनत और संरक्षण की ज़रूरत को देखते हुए, यह मेहनताना कम प्रतीत होता है – और यह एक सच्चाई है कि कंपनियां उन बीजों को समान वर्ग के किसानों को बहुत ऊंची क़ीमतों पर बेचेंगी. इस इलाक़े की एक और किसान, वाई. एस. शांतम्मा कहती हैं कि उनके परिवार को 3,700 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है.

शांतम्मा और उनकी बेटी वंदक्षी कहती हैं कि यहां खेती करने की समस्या पानी नहीं है. “हमें गांव में भी पानी मिलता है, हालांकि हमारे घर में पाइप वाला कोई कनेक्शन नहीं है.” उनका सिरदर्द रेत है, जो पहले से भारी मात्रा में है और बहुत तेज़ी से जमा हो सकता है. और कई फ़ीट गहरी रेत पर थोड़ी दूर चलना भी थका देने वाला हो सकता है.

मां और बेटी का कहना है, “यह आपके द्वारा की मेहनत को नष्ट कर सकता है." पी. होन्नूरेड्डी सहमत हैं, और हमें रेत के टीले के नीचे वह जगह दिखाते हैं जहां उन्होंने बड़ी मेहनत से पौधों की क्यारियां बनाई थीं, चार दिन पहले ही. अब वे केवल रेत में ढंकी रेखाएं हैं. यह जगह तेज़ी से शुष्क होते उस क्षेत्र का हिस्सा है जहां धूल भरी आंधी चलती है, उठने वाली तेज़ हवाएं गांव तक पहुंचती हैं.

रेगिस्तान के एक अन्य काश्तकार, एम. बाशा कहते हैं, “साल के तीन महीने इस गांव में रेत की बारिश होती है. यह हमारे घरों में आती है; हमारे भोजन में गिरती है. हवाएं रेत को उड़ाकर उन घरों में भी ले जाती हैं, जो रेत के टीले के बहुत ज़्यादा क़रीब नहीं हैं. जाली या अतिरिक्त दरवाज़े हमेशा काम नहीं करते हैं. इसिक्का वरशम [रेत की बारिश] अब हमारे जीवन का हिस्सा है, हम इसी के साथ रहते हैं.”

बाएं: होन्नूरेड्डी की बड़ी मेहनत से लगाई गई पौधों की क्यारियां चार दिनों के भीतर ही रेत से ढंक गई थीं. दाएं: वाई. एस. शांतम्मा और उनकी बेटी वंदक्षी कहती हैं , ‘ यह [रेत] आपके द्वारा की मेहनत को नष्ट कर सकती है’. (तस्वीरें: बाएं: पी. साईनाथ/ पारी . दाएं: पी. साईनाथ/ पारी)

डी. होन्नूर गांव के लिए रेत कोई नई चीज़ नहीं है. हिमाचल कहते हैं, “लेकिन हां, उनकी तीव्रता बढ़ गई है." बहुत से झाड़ीदार पौधे और छोटे पेड़ जो हवा को रोकने का काम करते थे, अब ख़त्म हो चुके हैं. हिमाचल वैश्वीकरण और बाज़ार के अर्थशास्त्र के प्रभाव के बारे में पूरी जानकारी के साथ बात करते हैं. 55 वर्षीय किसान एम. तिप्पैय्यह कहते हैं, “अब हम हर चीज़ की गणना नकदी में करते हैं. झाड़ियां, पेड़-पौधे, और वनस्पतियां इसलिए चली गईं, क्योंकि लोग ज़मीन के हर एक इंच को व्यावसायिक खेती के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे.” और “अगर रेत उस समय गिरने लगे जब बीज अंकुरित हो रहे हों, तो सबकुछ तबाह हो जाता है." पानी मौजूद होने के बावजूद पैदावार कम है. 32 वर्षीय किसान, के. सी. होन्नूर स्वामी कहते हैं, “हमें एक एकड़ की खेती से तीन क्विंटल मूंगफली मिलती है, ज़्यादा से ज़्यदा चार." ज़िले की औसत उपज लगभग पांच क्विंटल है.

हवा के प्राकृतिक बाधक का काम करने वाले पेड़-पौधों का कोई मूल्य नहीं रह गया है? इस सवाल के जवाब में हिमाचल कहते हैं, “वे केवल उन पेड़ों की ओर ध्यान देंगे जिनका बाज़ार में मूल्य है." जो इन स्थितियों के लिए अनुपयुक्त हैं, यहां बिल्कुल नहीं उग सकते. “और वैसे भी, अधिकारी कहते रहते हैं कि वे पेड़ लगाने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है.”

पलथुरु मुकन्ना बताते हैं कि “कुछ साल पहले, कई सरकारी अधिकारी निरीक्षण के लिए रेत के टील वाले क्षेत्र में आए थे.” रेगिस्तान की यात्रा बुरी तरह समाप्त हुई, उनकी एसयूवी रेत में ही धंस गई, जिसे ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला. मुकन्ना कहते हैं, “हमने उसके बाद उनमें से किसी और को नहीं देखा है." किसान मोखा राकेश कहते हैं कि कभी-कभार ऐसा भी होता है, “जब बस गांव के उस तरफ़ बिल्कुल भी नहीं जा सकती.”

झाड़ी और जंगल की समाप्ति रायलसीमा के इस पूरे क्षेत्र की समस्या है. अकेले अनंतपुर ज़िले में, 11 प्रतिशत क्षेत्र को ‘जंगल’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है. लेकिन जंगल वाला क्षेत्र अब घटकर 2 प्रतिशत से भी कम रह गया है. इसका मिट्टी, हवा, पानी, और तापमान पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ा है. अनंतपुर में जो एकमात्र बड़ा जंगल आप देख रहे हैं वह पवनचक्की का जंगल है – हज़ारों की संख्या में – जो चारों ओर दिखता है, यहां तक कि इस छोटे रेगिस्तान की सीमा पर भी. ये पवनचक्की कंपनियों द्वारा ख़रीदे गए या पट्टे पर दी गई भूमि पर लगाई गई हैं.

डी. होन्नूर के रेगिस्तानी भूखंड पर खेती करने वाले किसानों का एक समूह हमें बताता है कि यहां हमेशा से यही हाल रहा है. फिर वे इसके विपरीत दमदार साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं. रेत यहां हमेशा रही है. लेकिन, रेत का तूफ़ान पैदा करने वाला उनका बल बढ़ गया है. पहले ज़्यादा झाड़ियां और जंगल का क्षेत्र था. लेकिन अब, बहुत कम रह गया है. उनके पास हमेशा पानी हुआ करता था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि नदी सूख गई है. दो दशक पहले बहुत कम बोरवेल हुआ करते थे, अब सैकड़ों हैं. उनमें से हर एक, पिछले दो दशकों में बेहद ख़राब मौसम से जुड़ी घटनाओं की संख्या को याद दिलाता है.

वर्षा का स्वभाव बदल गया है. हिमाचल कहते हैं, “जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है, तो मैं कहुंगा कि वह 60 फ़ीसदी कम होती है. पिछले कुछ वर्षों में, उगादी [तेलुगु नए साल के आसपास, आमतौर पर अप्रैल में] के समय कम बारिश हुई.” अनंतपुर को दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दोनों ही मानसून छूते हैं, लेकिन किसी एक का भी पूरा लाभ नहीं मिलता.

ऊपर की पंक्ति: रेत चारों ओर फैल रही है , रेगिस्तान में खेती करने वाले एक और किसान , एम. बाशा कहते हैं , ‘ यह हमारे घरों में आती है ; हमारे भोजन में गिरती है’. नीचे की पंक्ति: अनंतपुर का एकमात्र बड़ा जंगल अब पवन चक्कियों का जंगल है, जो हर कहीं फैला है. (तस्वीरें: राहुल एम./ पारी)

उन वर्षों में भी, जब ज़िले में 535 मिमी की सालाना औसत वर्षा होती है – समय, फैलाव, और छिड़काव बहुत ही अनियमित रहा है. पिछले कुछ वर्षों से बारिश, फ़सल के सीज़न की जगह गैर-फ़सली मौसमों में होने लगी है. कभी-कभी, शुरू के 24-48 घंटों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद लंबे दिनों तक मौसम सूखा रहता है. पिछले साल, कुछ मंडलों ने फसल के मौसम (जून से अक्टूबर) के दौरान लगभग 75 दिनों तक सूखे का सामना किया. अनंतपुर, जहां की 75 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कुल श्रमिकों में से 80 प्रतिशत लोग कृषि-कार्य (किसान या मज़दूर के रूप में) करते हैं, वहां के लिए यह विनाशकारी साबित होता है.

इकोलॉजी सेंटर के मल्ला रेड्डी कहते हैं, “पिछले दो दशकों में से हर एक दशक में, अनंतपुर में सिर्फ़ दो ‘सामान्य’ साल रहे हैं. बाक़ी 16 वर्षों में से हर एक साल, ज़िले के दो-तिहाई से तीन-चौथाई हिस्से को सूखा-प्रभावित घोषित किया गया है. उस अवधि से पहले के 20 वर्षों में, हर दशक में तीन बार सूखा पड़ता था. जो बदलाव 1980 के दशक के अंत में शुरू हुए वे हर साल तेज़ होते चले गए.”

किसी ज़माने में बाजरा की बहुतायत वाला यह ज़िला तेज़ी से मूंगफली जैसी व्यावसायिक फसलों की ओर बढ़ने लगा. और नतीजतन, यहां भारी संख्या में बोरवेल की खुदाई होने लगी. ( नेशनल रेनफ़ेड एरिया अथॉरिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब यहां “कुछ ऐसे इलाक़े हैं जहां पानी का दोहन 100 प्रतिशत से ज़्यादा हो गया है.”)

सी. के. ‘बबलू’ गांगुली कहते हैं, “चालीस साल पहले, यहां एक स्पष्ट पैटर्न दिखता था – 10 वर्षों में तीन सूखे – और किसान जानते थे कि क्या रोपना है. अलग-अलग प्रकार की 9 से 12 फ़सलें और एक स्थिर कृषि चक्र हुआ करता था." सी. के. ‘बबलू’ गांगुली टिम्बकटू कलेक्टिव नामक एनजीओ के अध्यक्ष हैं, जिसने तीन दशकों तक इस क्षेत्र में ग्रामीण इलाक़ों के ग़रीबों की आर्थिक बेहतरी पर ध्यान केंद्रित किया है. स्वयं चार दशकों तक यहां काम करने की वजह से, उन्हें इस क्षेत्र की खेती के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई है.

“मूंगफली [अब अनंतपुर में खेती के 69 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती है] ने हमारे साथ वही किया जो अफ़्रीका में साहेल के साथ किया. जिस एक फ़सल की खेती की नीति हमने अपनाई उसमें सिर्फ़ पानी की स्थिति में ही बदलाव नहीं हुआ. मूंगफली छाया नहीं कर सकती, लोग पेड़ों को काट रहे हैं. अनंतपुर की मिट्टी नष्ट कर दी गई. बाजरा समाप्त हो गया. नमी चली गई है, जिससे बारिश वाली खेती की ओर लौटना मुश्किल हो रहा है.” फ़सल में बदलाव ने खेती में महिलाओं की भूमिका को भी कम कर दिया. परंपरागत रूप से वे यहां उगने वाली वर्षा आधारित विविध फ़सलों के बीज की संरक्षक थीं. किसानों ने जैसे ही हाइब्रिड नकदी फ़सल (जिसने अनंतपुर में मूंगफली कीके साथ जगह बना ली है) के लिए बाज़ार से बीज ख़रीदना शुरू किया, महिलाओं की भूमिका काफ़ी हद तक घटकर मज़दूरों जितनी हो गई. इसके साथ ही, किसानों द्वारा एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फ़सलों को उगाने का कौशल भी दो पीढ़ियों के अंतराल में खो गया.

लिंगन्ना के पोते , होन्नूर स्वामी (ऊपर की पंक्ति में बाईं ओर) और नागराजू (ऊपर की पंक्ति में दाएं) अब रेगिस्तानी किसान हैं , जिनके ट्रैक्टर और बैलगाड़ी (नीचे की पंक्ति) रेत में गहरी रेखाएं खींचते हैं. (तस्वीरें: ऊपर बाएं और नीचे बाएं: राहुल एम/ पारी . ऊपर दाएं और नीचे दाएं: पी. साईनाथ/ पारी)

चारे वाली फ़सलें अब खेती वाले कुल क्षेत्र के 3 प्रतिशत से भी कम हैं. गांगुली कहते हैं, “अनंतपुर में एक समय छोटे-छोटे जुगाली करने वाले पशुओं की संख्या देश में सबसे ज़्यादा थी. जुगाली करने वाले छोटे पशु, कुरुबा जैसे पारंपरिक चरवाहों के प्राचीन समुदायों के लिए सबसे अच्छी संपत्ति रहे हैं – उनके साथ भटकने वाली संपत्ति. पारंपरिक चक्र, जिसमें चरवाहों के झुंड फ़सल कटाई के बाद किसानों के खेतों को गोबर और मूत्र के रूप में खाद प्रदान करते थे, अब फ़सलों के बदलते पैटर्न तथा रासायनिक कृषि के कारण बाधित हो गया है. इस क्षेत्र में लागू की गई योजना ग़रीबों के लिए प्रतिकूल साबित हुई है.”

होन्नूर में, हिमाचल अपने आसपास की कृषि से जुड़ी जैव विविधता में लगातार गिरावट के परिणामों को समझते हैं. वह लंबी सूची सुनाते हैं, “किसी ज़माने में, इसी गांव में हमारे पास बाजरा, लोबिया, कबूतर मटर, रागी, कांगणी, चना, सेम हुआ करते थे....वर्षा आधारित कृषि में फ़सल उगाना तो आसान है, लेकिन वह व्यापार नहीं लाती है.” मूंगफली ने कुछ समय के लिए यह काम ज़रूर किया.

मूंगफली का फ़सल चक्र लगभग 110 दिनों का होता है. उन दिनों में यह केवल मिट्टी को ढंकती है, उसे 60-70 दिनों तक कटाव से बचाती है. उस युग में जब नौ अलग-अलग तरह का बाजरा और दालें उगाई जाती थीं, तो वे हर साल जून से फरवरी तक मिट्टी की सतह एक सुरक्षात्मक छाया प्रदान करते थे, तब कोई न कोई फ़सल ज़मीन पर हमेशा रहती थी.

होन्नूर के रहवासी हिमाचल चिंतनशील इंसान है. वह जानते हैं कि बोरवेल और नकदी फ़सलों ने किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया है. वह उसमें भी गिरावट की प्रवृत्ति देख रहे हैं – और आजीविका के साधन ख़त्म होते जाने के कारण पलायन में वृद्धि को भी. हिमाचल कहते हैं, “हमेशा ऐसे 200 से अधिक परिवार होते हैं जो बाहर जाकर काम करना चाहते हैं." यानी 2011 की जनगणना के अनुसार, अनंतपुर के बोम्मनहल मंडल के इस गांव के 1,227 घरों में से छठवां हिस्सा. वह आगे कहते हैं, “सभी परिवारों में से लगभग 70-80 प्रतिशत परिवार क़र्ज़ में डूबे हुए हैं." दो दशकों से अनंतपुर में कृषि संकट काफ़ी गहराया हुआ है – और यह आंध्र प्रदेश का वह ज़िला है जो किसान आत्महत्याओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित है.

बाएं: पुजारी लिंगन्ना (तस्वीर: पी. साईनाथ/ पारी) . बीच में: पलथुरु मुकन्ना (तस्वीर: राहुल एम. /पारी) . दाएं: वी. एल. हिमाचल (तस्वीर: पी. साईनाथ/ पारी)

मल्ला रेड्डी कहते हैं, “बोरवेल का बढ़ोतरी का समय समाप्त हो चुका है. यही हाल नकदी फ़सल और एकल कृषि का है.” तीनों में अभी भी वृद्धि हो रही है, हालांकि, उपभोग के लिए उत्पादन की जगह, “अज्ञात बाज़ारों के लिए उत्पादन” के मौलिक बदलाव से प्रेरित होकर.

अगर जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ़ इतना है कि प्रकृति अपना रीसेट बटन दबा रही है, तो यह क्या था जो हमने होन्नूर और अनंतपुर में देखा? इसके अलावा, जैसा कि वैज्ञानिक हमें बताते हैं, जलवायु परिवर्तन बहुत विशाल प्राकृतिक क्षेत्रों और इलाक़ों में होता है – होन्नूर और अनंतपुर तो प्रशासनिक इकाइयां हैं, केवल अल्पवयस्क भर हैं, विशाल कहलाने के पैमाने पर बहुत ही छोटे. क्या यह हो सकता है कि ज़्यादा बड़े इलाक़ों के कैनवास में इतना अधिक बदलाव हो सकता है कि कभी-कभी उनके भीतर आने वाले उप-क्षेत्रों में अजीब क़िस्म के बदलावों को बढ़ावा मिल सकता है?

यहां परिवर्तन के लगभग सभी कारण मानवीय हस्तक्षेप की वजह से ही पैदा हुए हैं. ‘बोरवेल महामारी’, कॉमर्शियल फ़सल, और एकल कृषि को बड़े भारी पैमाने में अपनाना; जैव विविधता की समाप्ति, जो जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ अनंतपुर को सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकती थी; जलदायी स्तर का लगातार दोहन; इस अर्ध-शुष्क क्षेत्र में जो थोड़ा-बहुत वन क्षेत्र था उसकी तबाही; घास के मैदानों की पारिस्थितिकी को नुक़्सान पहुंचाना, और मिट्टी का गंभीर क्षरण; उद्योगों द्वारा संचालित रासायनिक कृषि को बढ़ावा देना; खेत और जंगल, चरवाहों और किसानों के बीच सहजीविता पर आधारित संबंधों का समाप्त होते जाना – और आजीविका का नुक़्सान; नदियों का पूरी तरह सूख जाना. इन सभी कारकों ने तापमान, मौसम, और जलवायु को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है – जिन्होंने बदले में इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया है.

अगर अर्थशास्त्र और विकास के मॉडल द्वारा संचालित होने के कारण पागल हो चुके इंसान ही इन परिवर्तनों के एक प्रमुख कारक हैं, तो इस क्षेत्र और इस जैसे दूसरे कई क्षेत्रों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है.

हिमाचल कहते हैं, “शायद हमें बोरवेल को बंद कर देना चाहिए और वर्षा आधारित खेती की ओर लौट जाना चाहिए. लेकिन यह बहुत मुश्किल है.”

पी. साईनाथ, पीपल्स आर्काइव ऑफ़ रूरल इंडिया (पारी) के फ़ाउंडर एडिटर हैं.

कवर फ़ोटो: राहुल एम ./पारी

पारी का जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट , यूएनडीपी समर्थित उस पहल का एक हिस्सा है जिसके तहत आम अवाम और उनके जीवन के अनुभवों के ज़रिए पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों को रिकॉर्ड किया जाता है.

इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं ? कृपया [email protected] पर मेल करें और उसकी एक कॉपी [email protected] को भी भेज दें

अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़