गाजुवास गांव के ठीक बाहर, खेजड़ी (शमी) के पेड़ों की झुरमुट की छाया में ज़मीन पर बैठे बजरंग गोस्वामी कहते हैं, “गर्मी से मेरी पीठ जल गई है. गर्मी बढ़ रही है, फ़सल का उत्पादन घट रहा है.” यह कहते हुए वह कटाई के बाद रखे बाजरे के ढेर की ओर देखने लगते हैं. एक ऊंट पास में खड़ा है और राजस्थान के चूरू ज़िले की तारानगर तहसील में उस 22 बीघा खेत में सूखी घास खा रहा है, जिस पर बजरंग और उनकी पत्नी राज कौर बटाईदार किसान के रूप में खेती करते हैं.

तारानगर के दक्षिण में स्थित सुजानगढ़ तहसील की गीता देवी नायक कहती हैं, “सर के ऊपर उगा सूरज गर्म है, पैरों के नीचे की रेत गर्म है.” गीता देवी, जोकि एक भूमिहीन विधवा महिला हैं, भगवानी देवी चौधरी के परिवार के स्वामित्व वाले खेत पर मज़दूरी करती हैं. दोनों ने गुडाबड़ी गांव में अभी-अभी, शाम के लगभग 5 बजे अपना काम ख़त्म किया है. भगवानी देवी कहती हैं, “गर्मी ही गर्मी पड़े आजकल.”

उत्तरी राजस्थान के चूरू ज़िले में, जहां ग्रीष्मकाल में रेतीली ज़मीन छनछनाती है और मई-जून की हवा तपती भट्टी की तरह महसूस होती है. गर्मी कैसे तीव्र होती जा रही है - इस बारे में होती बातचीत यहां आम बात है. उन महीनों में तापमान आसानी से 40 डिग्री के पार चला जाता है. पिछले महीने ही, मई 2020 में, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था - और 26 मई को तो दुनिया का सबसे अधिक तामपान यहां था, जैसा कि समाचार रिपोर्टों में बताया गया.

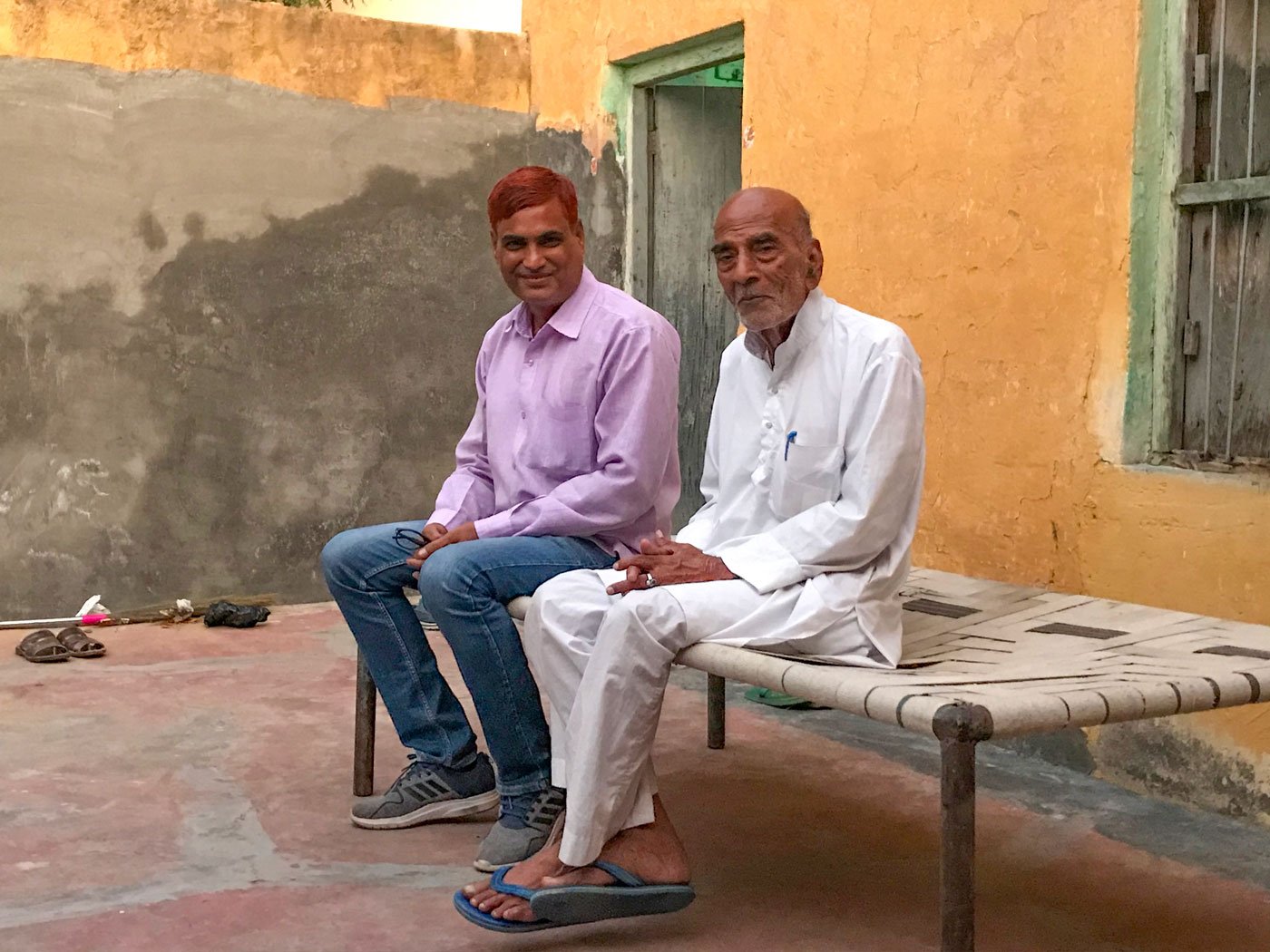

पिछले साल, जब चूरू में तापमान ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा और जून 2019 की शुरुआत में पारा 51 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक पहुंच गया - जोकि पानी के क्वथनांक के आधे से अधिक है - तो वहां के कई लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी. हरदयालजी सिंह (75 साल), जोकि एक सेवानिवृत्त स्कूली शिक्षक और ज़मींदार हैं, गाजुवास गांव में स्थित अपने बड़े घर में एक खाट पर लेटते हुए कहते हैं, “मुझे याद है, लगभग 30 साल पहले भी यह 50 डिग्री तक पहुंच गया था.”

छह महीने बाद, दिसंबर-जनवरी तक, चूरू में तापमान शून्य से नीचे देखा गया है; ऐसा कई सालों से होता रहा है. और फ़रवरी 2020 में, भारत के मौसम विभाग ने पाया कि भारत के मैदानी इलाक़ों में सबसे कम न्यूनतम तापमान, 4.1 डिग्री, चूरू का रहा.

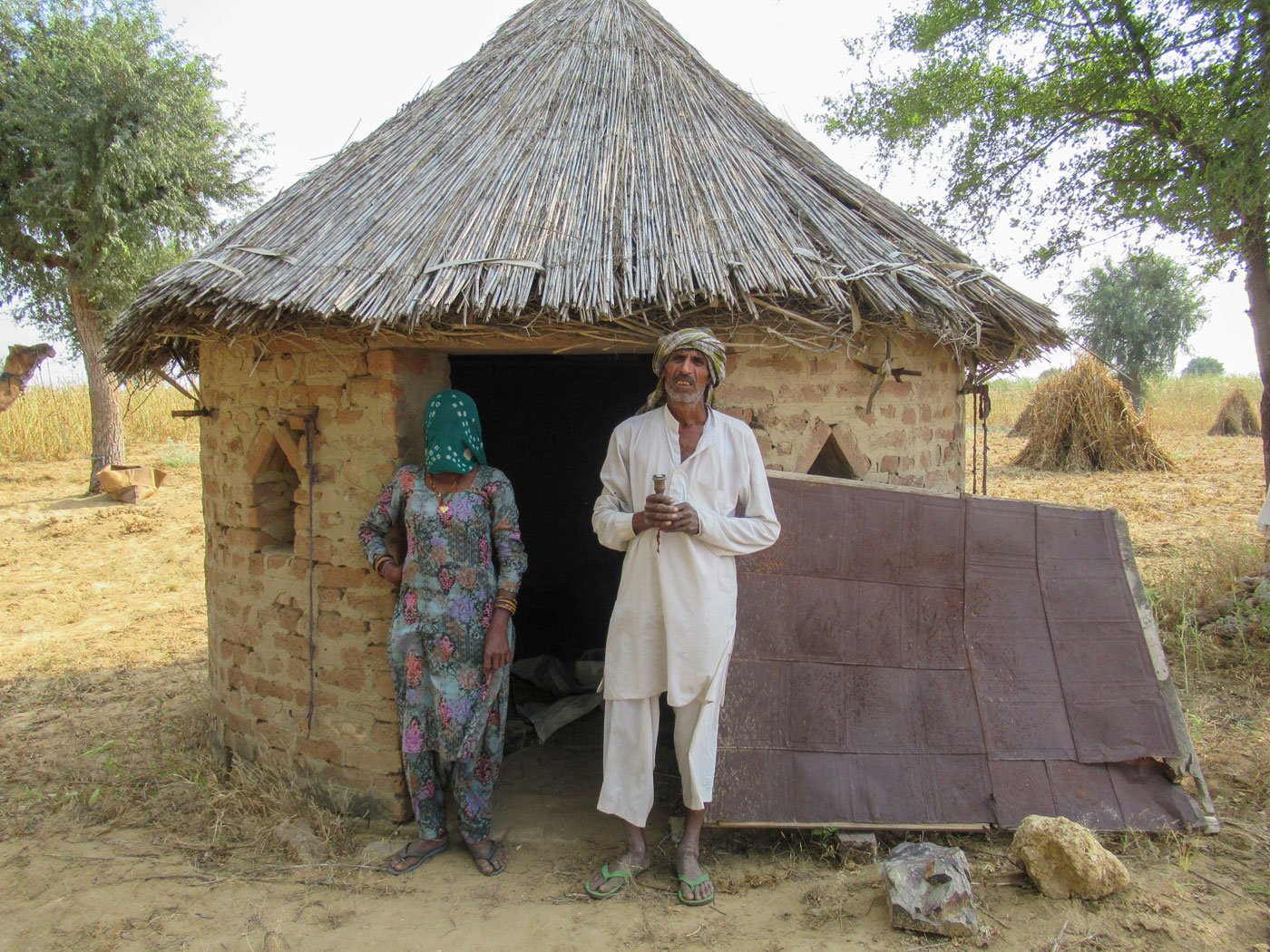

सुजानगढ़ तहसील के चूरू गांव की गीता देवी और भगवानी देवी: ‘गर्मी ही गर्मी पड़े आज कल’

तापमान के इस वृत्तखण्ड से परे - माइनस 1 से 51 डिग्री सेल्सियस तक - ज़िले के लोग अधिकतर केवल गर्मी के लंबे दौर की बात करते हैं. वे न तो जून 2019 की 50 से अधिक डिग्री की बात करते हैं और न ही पिछले महीने की 50 डिग्री के बारे में, बल्कि लंबे समय तक रहने वाली उस गर्मी की बात करते हैं जो अन्य मौसमों को खा जा रही है.

चूरू के निवासी और पड़ोस के सीकर ज़िले के एसके गवर्नमेंट कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य, प्रोफ़ेसर एचआर इसरान (इन्हें कई लोग उस्ताद मानते हैं) कहते हैं, “अतीत में तपती हुई गर्मी केवल एक या दो दिन तक ही रहती थी. अब ऐसी गर्मी कई दिनों तक पड़ती है. गर्मी के पूरे मौसम का विस्तार हो चुका है.”

जून 2019 में, अमृता चौधरी याद करती हैं, “हम दोपहर में सड़क पर नहीं चल सकते थे, हमारी चप्पलें तारकोल से चिपकने लगती थीं.” फिर भी, दूसरों की तरह ही चौधरी भी, जो सुजानगढ़ क़स्बे में बांधनी के कपड़ों का उत्पादन करने वाली एक संस्था दिशा शेखावटी चलाती हैं, गर्मियों के मौसम के बढ़ते जाने से अधिक चिंतित हैं. वह बताती हैं, “इस गर्म क्षेत्र में भी गर्मी बढ़ रही है और समय से पहली ही शुरू हो जाती है.”

गुडाबड़ी गांव की भगवानी देवी का अनुमान है, “गर्मियों का समय डेढ़ महीने बढ़ गया है.” उनकी तरह चूरू ज़िले के कई गांव के लोग भी बताते हैं कि मौसम कैसे आगे-पीछे हो रहे हैं - गर्मी के बढ़ते दिनों ने सर्दी के शुरूआती कुछ हफ़्ते ख़त्म कर दिए हैं और बीच के मानसून के महीनों को भी छोटा कर दिया हैं - और कैसे 12 महीने का कैलेंडर मिश्रित हो गया है.

लोग 51 डिग्री सेल्सियस गर्मी वाले एक सप्ताह या पिछले महीने 50 डिग्री वाले कुछ दिनों से नहीं, बल्कि जलवायु में हो रहे इन परिवर्तनों से चिंतित हैं.

*****

चूरू में साल 2019 में, 1 जून से 30 सितंबर के बीच 369 मिमी बारिश हुई. यह मानसून के उन महीनों में बारिश के सामान्य औसत 314 मिमी से कुछ ऊपर था. पूरा राजस्थान - भारत का सबसे बड़ा और शुष्क राज्य, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत हिस्सा है - एक शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र है, जहां वार्षिक तौर पर लगभग 574 मिमी औसत वर्षा (सरकारी आंकड़ों के अनुसार) होती है.

तारानगर तहसील में स्थित गाजुवास गांव के बाहर के उस खेत की तस्वीरें, जिस पर बजरंग गोस्वामी और उनकी पत्नी राज कौर बटाईदार के रूप में खेती करते हैं

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 70 मिलियन (7 करोड़) की आबादी में से लगभग 75 प्रतिशत लोगों के लिए खेती और पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है. चूरू ज़िले में, लगभग 2.5 मिलियन (25 लाख) की आबादी में से 72 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं - जहां पर ज़्यादातर वर्षा आधारित कृषि की जाती है.

समय के साथ, बहुत से लोगों ने बारिश पर इस निर्भरता को कम करने की कोशिश की है. प्रोफ़ेसर इसरान बताते हैं, “1990 के दशक के बाद से, यहां बोरवेल [500-600 फ़ीट गहरे] खोदने के प्रयास हुए हैं, लेकिन यह प्रयास भूजल की लवणता के कारण बहुत सफल नहीं रहा है. ज़िले की छह तहसीलों के 899 गांवों में, कुछ समय के लिए, कुछ किसान बोरवेल के पानी का उपयोग करते हुए मूंगफली जैसी फ़सल उगा पाए थे. लेकिन उसके बाद ज़मीन बहुत ज़्यादा सूख गई और कुछ गांवों को छोड़कर बाक़ी गांवों के अधिकांश बोरवेल बंद हो गए.”

राजस्थान स्टेट एक्शन प्लान फ़ॉर क्लाइमेट चेंज ( आरएसएपीसीसी , 2010) का मसौदा बताता है कि राजस्थान के कुल बुआई क्षेत्र का 38 प्रतिशत (या 62,94,000 हेक्टेयर) हिस्सा सिंचित क्षेत्र में आता है. चूरू में, यह आंकड़ा मुश्किल से 8 प्रतिशत है. हालांकि, निर्माणाधीन, चौधरी कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना के तहत ज़िले के कुछ गांवों और खेतों को पानी उपलब्ध कराया जाता है, फिर भी चूरू की कृषि और इसकी चार मुख्य ख़रीफ़ फ़सलें - बाजरा, मूंग, मोठ, और ग्वार फली - काफ़ी हद तक वर्षा पर निर्भर रहती हैं.

लेकिन पिछले 20 वर्षों में बारिश का पैटर्न बदल गया है. चूरू में लोग दो व्यापक बदलावों की बात करते हैं: मानसून के महीने आगे खिसक गए हैं, और बारिश अनियमित होती जा रही है - कुछ जगहों पर बहुत तेज़ होती है, तो कुछ जगहों पर बहुत कम.

बुज़ुर्ग किसान अतीत की पहली तेज़ बारिश को याद करते हैं. जाट समुदाय से संबंध रखने वाले 59 वर्षीय किसान, गोवर्धन सहारण बताते हैं, “आषाढ़ [जून-जुलाई] के महीने में, हम देखते थे कि बिजली चमक रही है, और जान जाते थे कि बारिश आने वाली है. और इसलिए अपनी झोपड़ियों के अंदर जाने से पहले, जल्दी से खेतों में रोटियां बनाना शुरू कर देते थे.” गोवर्धन के संयुक्त परिवार के पास गाजुवास गांव में 180 बीघा (लगभग 120 एकड़) ज़मीन है. चूरू के किसानों में जाट और चौधरी, दोनों ओबीसी समुदाय, सबसे ज़्यादा हैं. सहारण कहते हैं, “अब अक्सर बिजली चमकती है, लेकिन यह वहीं रुक जाती है - बारिश नहीं होती.”

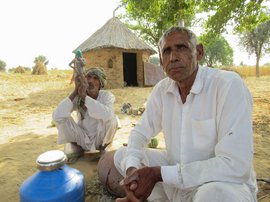

बजरंग गोस्वामी और राज कौर (बाएं) का कहना है कि उनकी ‘पीठ गर्मी से जल गई है’, वहीं गोवर्धन सहारण (दाएं) जैसे बुज़ुर्ग किसान अतीत की पहली बारिश की याद साझा करते हैं

पड़ोसी ज़िले सीकर के सदिंसर गांव के 80 वर्षीय नारायण प्रसाद कहते हैं, “मैं जब स्कूल में था, तो उत्तर दिशा में काले बादलों को देखकर, हम बता सकते थे कि बारिश होने वाली है - और आधे घंटे में बारिश होने लगती थी.” वह अपने खेत में बिछी खाट पर बैठे हुए कहते हैं, “अब, अगर बादल आते भी हैं, तो कहीं और चले जाते हैं.” प्रसाद ने बारिश का पानी जमा करने के लिए अपने 13 बीघा खेत (लगभग 8 एकड़) पर कंक्रीट का एक बड़ा टैंक बनाया है. (यह टैंक साल 2019 के नवंबर महीने में खाली पड़ा था, जब मैं उनसे मिली थी.)

यहां के किसान बताते हैं कि अब, जून के अंत में जब बाजरा बोया जाता है, पहली बारिश नहीं होती और नियमित रूप से होने वाली बारिश कई हफ़्ते बाद शुरू होती है. और कई बार तो एक महीने पहले ही, अगस्त के अंत तक, बारिश बंद हो जाती है.

इससे बुआई की योजना तैयार करने में मुश्किल होती है. अमृता चौधरी बताती हैं, “मेरे नाना के समय में, लोग हवाओं, तारों की स्थिति, पक्षियों के गाने के बारे में जानते थे - और उसी के आधार पर खेती के निर्णय लेते थे.”

लेखक-किसान दुलाराम सहारण कहते हैं, “अब यह पूरी व्यवस्था नष्ट चुकी है.” सहारण का संयुक्त परिवार तारानगर तहसील के भारंग गांव में लगभग 200 बीघा में खेती करता है.

मानसून देर से आने और जल्दी चले जाने के अलावा, वर्षा की तीव्रता कम हो गई है, भले ही वार्षिक औसत काफ़ी स्थिर हो. गाजुवास में 12 बीघा ज़मीन पर खेती करने वाले धर्मपाल सहारण कहते हैं, “अब बारिश की तीव्रता कम हो गई है. यह होगी, नहीं होगी, कोई नहीं जानता.” और वर्षा का फैलाव अब पूरी तरह अनिश्चित है. अमृता बताती हैं, “हो सकता है कि खेत के एक हिस्से में बारिश हो, लेकिन दूसरे हिस्से में न हो.”

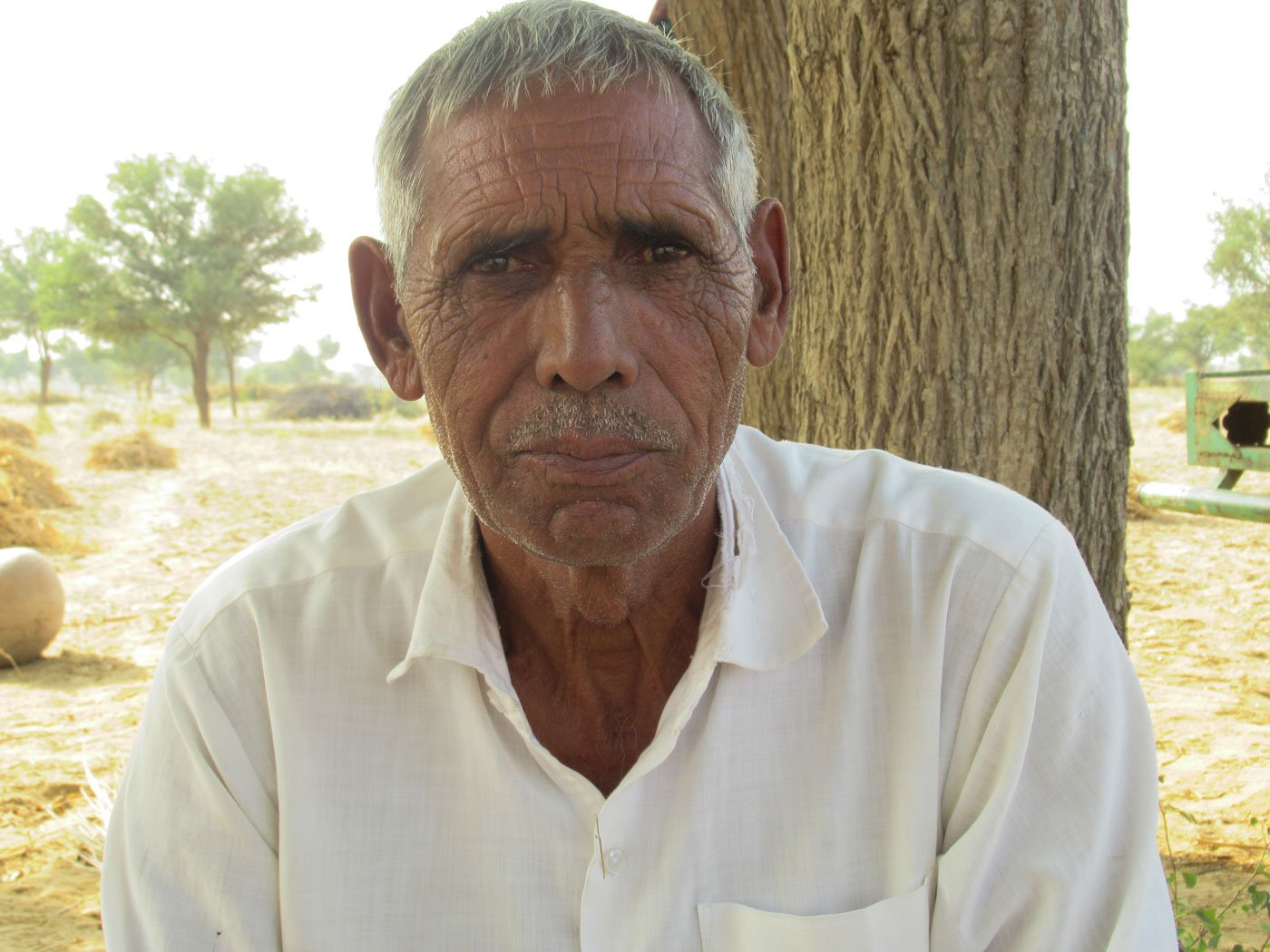

बाएं: गाजुवास गांव के धर्मपाल सहारण कहते है, ‘मैं चना नहीं बो रहा हूं, क्योंकि सितंबर के बाद बारिश नहीं होती.’ दाएं: सदिंसर गांव के किसान - रघुबीर बगड़िया (सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन), नारायण प्रसाद (पूर्व हाईस्कूल लेक्चरर), और शिशुपाल नारसारा (सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल) - मौसम के बदलावों की बात करते हैं

आरएसएपीसीसी में भी साल 1951 से 2007 तक अत्यधिक वर्षा के उदाहरणों का वर्णन है. लेकिन, अध्ययनों का हवाला देते हुए, यह मसौदा बताता है कि राज्य में समग्र वर्षा में कमी होने का अनुमान है और “जलवायु परिवर्तन के कारण वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि हुई है.”

चूरू के किसान लंबे समय तक मानसून के बाद की वर्षा पर भी निर्भर रहे हैं, जो अक्टूबर में और कुछ हद तक जनवरी-फ़रवरी के आसपास होती है, और मूंगफली या जौ जैसी रबी की फ़सलों की सिंचाई करती थी. हरदयालजी बताते हैं कि ये बौछार - “चक्रवात बारिश, जो यूरोप और अमेरिका के बीच के महासागरों से होते हुए, सीमा पार के देश पाकिस्तान से आती थी” - ज़्यादातर गायब हो चुकी है.

दुलारम कहते हैं कि वह बारिश चने की फ़सल को भी पानी देती थी - तारानगर को देश का ‘चने का कटोरा’ कहा जाता था, जो यहां के किसानों के लिए गर्व की बात थी. “फ़सल इतनी अच्छी हुआ करती थी कि हम आंगन में चने का ढेर लगा देते थे.” वह कटोरा अब लगभग खाली है. धरमपाल कहते हैं, “साल 2007 के बाद, मैं चने की बुआई भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सितंबर के बाद बारिश नहीं होती है.”

नवंबर में तापमान गिरने के साथ, चूरू में चने की फ़सल अच्छी तरह से अंकुरित होने लगती थी. लेकिन इन वर्षों में, यहां की सर्दियों में भी बदलाव आया है.

*****

आरएसएपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के बाद, भारत में शीतलहरों की सबसे अधिक संख्या राजस्थान में रही है - जोकि 1901 से 1999 के बीच लगभग एक शताब्दी में 195 रही (1999 के बाद का कोई डेटा नहीं है). इसमें बताया गया है कि जहां राजस्थान में अधिकतम तापमान के लिए गर्मी का रुझान दिखाता है, वहीं यहां न्यूनतम तापमान के लिए सर्दी का रुझान भी देखा गया है - जैसे कि चूरू का न्यूनतम तापमान फरवरी 2020 में, भारत के मैदानी इलाक़ों में सबसे कम, 4.1 डिग्री रहा.

फिर भी, चूरू में कई लोगों के लिए, सर्दी अब वैसी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी. गाजुवास गांव में गोवर्धन सहारण कहते हैं, “मैं जब बच्चा था (लगभग 50 साल पहले), तो नवंबर की शुरुआत में हमें रज़ाई का इस्तेमाल करना पड़ता था...मैं सुबह 4 बजे जब खेत पर जाता था, तो अपने चारों ओर कंबल लपेट लिया करता था.” वह खेजड़ी के पेड़ों के बीच, बाजरा की कटाई के बाद ख़ाली खेत में बैठे हुए कहते हैं, “मैं बनियान पहनता हूं - 11वें महीने में भी इतनी गर्मी पड़ रही है.”

चूरू शहर के प्रोफ़ेसर इसरान (बाएं) कहते हैं: ‘पूरी गर्मी का विस्तार हो गया है’. सुजानगढ़ में दिशा शेखावाटी संगठन की अमृता चौधरी (दाएं) का कहना है, ‘इस गर्म क्षेत्र में भी गर्मी काफ़ी बढ़ रही है’

अमृता चौधरी कहती हैं, “अतीत में, जब मेरी संस्था मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित करती थी, तब हमें स्वेटर की आवश्यकता होती थी. अब हमें पंखे की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन यह सब साल-दर-साल बहुत अप्रत्याशित भी हो गया है.”

सुजानगढ़ शहर में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुशीला पुरोहित, 3-5 साल के बच्चों के एक छोटे समूह की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, “वे सर्दियों के कपड़े पहनते थे. लेकिन अब नवंबर में भी गर्मी है. हमें नहीं पता है कि उन्हें क्या पहनने की सलाह दी जाए.”

चूरू के जाने-माने स्तंभकार और लेखक, 83 वर्षीय माधव शर्मा इसे संक्षेप में इस तरह बयान करते हैं: “कंबल और कोट का ज़माना चला गया.”

*****

गर्मी के विस्तार ने कंबल और कोट के उन दिनों को निगल लिया है. माधवजी कहते हैं, “अतीत में, हमारे पास चार अलग-अलग मौसम होते थे [वसंत सहित]. अब केवल एक मुख्य मौसम है - गर्मी का, जो आठ महीने तक रहता है. यह बहुत लंबी अवधि के लिए हुआ बदलाव है.”

तारानगर के कृषि कार्यकर्ता निर्मल प्रजापति कहते हैं, “अतीत में मार्च का महीना भी ठंडा होता था. अब कभी-कभी फ़रवरी के अंत में भी गर्मी शुरू हो जाती है. और यह अगस्त में समाप्त होने के बजाय अक्टूबर या उससे भी बाद के महीनों तक रहती है.”

प्रजापति कहते हैं कि पूरे चूरू के खेतों में, इस विस्तारित गर्मी के कारण काम के घंटे बदल गए हैं - किसान और मज़दूर सुबह और शाम के अपेक्षाकृत ठंडे वक़्त में काम करके गर्मी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं.

यह विस्तारित गर्मी अविश्वसनीय है. कुछ लोग याद करते हुए बताते हैं कि एक समय था, जब लगभग हर हफ़्ते गांवों में आंधियां चलती थीं, जो अपने पीछे हर जगह रेत की एक परत छोड़ जाती थीं. रेल की पटरियां रेत से ढंक जाती थीं, रेत के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, यहां तक कि अपने आंगन में सो रहा किसान भी रेत से ढंक जाता था. सेवानिवृत्त स्कूली शिक्षक हरदयालजी याद करते हैं, “पछुआ हवाएं आंधी लाती थीं. रेत हमारी चादरें भी भर देती थी. अब उस तरह की आंधी यहां नहीं आती है.”

बाएं: सेवानिवृत्त शिक्षक और ज़मींदार हरदयालजी सिंह कहते हैं कि चक्रवाती बारिश की बौछार अब पूरी तरह से गायब हो गई है. बीच में: सुजानगढ़ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुशीला पुरोहित कहती हैं, ‘नवंबर में भी गर्मी रहती है’. दाएं: तारानगर के कृषि कार्यकर्ता निर्मल प्रजापति कहते हैं कि बढ़ती हुई गर्मी के कारण काम के घंटे में बदलाव आया है

निर्मल कहते हैं कि ये धूल भरी आंधियां आमतौर पर चरम गर्मियों वाले मई और जून के महीनों में अक्सर लू (शुष्क, गर्म, तेज़ हवा) के साथ टकरा जाती थीं, जो घंटों तक चलती रहती थीं. आंधी और लू, दोनों, चूरू में 30 साल पहले तक नियमित रूप से चलती थीं, और तापमान को नीचे लाने में मदद करती थीं. निर्मल के मुताबिक़, “आंधी अच्छी धूल जमा कर देती थी, जिससे मिट्टी की उर्वरता में मदद मिलती थी.” अब गर्मी रुक गई है, पारा भी 40 डिग्री से ज़्यादा बना रहता है. वह याद करते हुए कहते हैं, “अप्रैल 2019 में, मुझे लगता है कि लगभग 5-7 वर्षों के बाद, आंधी आई थी.”

यह रुकी हुई गर्मी ग्रीष्मकाल को बढ़ा देती है, जिससे यह इलाक़ा और तपने लगता है. तारानगर के कृषि कार्यकर्ता और हरदयालजी के बेटे उमराव सिंह कहते हैं, “राजस्थान में, हमें तेज़ गर्मी की आदत रही है. लेकिन पहली बार, यहां का किसान गर्मी से डरने लगा है.”

*****

जून 2019 में ऐसा पहली बार नहीं था, जब राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान देखा गया हो. जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के रिकॉर्ड बताते हैं कि जून, 1993 में चूरू में गर्मियों के दौरान तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस था. बाड़मेर ने साल 1995 के मई महीने में 0.1 डिग्री की वृद्धि दर्ज की और 49.9 का आंकड़ा छुआ. बहुत पहले, गंगानगर में जून 1934 में तापमान 50 डिग्री चला गया था, और अलवर में मई 1956 में 50.6 के निशान को छू गया था.

कुछ समाचार रिपोर्टों ने जून 2019 की शुरुआत में चूरू को इस ग्रह का सबसे गर्म स्थान भले ही कहा हो, पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की 2019 की एक रिपोर्ट में सामने आया कि दुनिया के अन्य हिस्सों - कुछ अरब देशों सहित - में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है. ग्लोबल वार्मिंग के पैटर्न कैसे विकसित होते हैं, इसके आधार पर यह रिपोर्ट - गर्म होते ग्रह पर काम करना - भारत के लिए भविष्यवाणी करती है कि यहां 2025 से 2085 के बीच तापमान में 1.1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होगी.

जलवायु परिवर्तन के अंतर-सरकारी पैनल और अन्य स्रोतों ने पश्चिमी राजस्थान के पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र (19.61 मिलियन हेक्टेयर) के लिए, 21वीं सदी के अंत तक गर्म दिन व गर्म रातें और वर्षा में कमी का अनुमान लगाया है.

चूरू शहर के डॉक्टर सुनील जंडू कहते हैं, “लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद, जो लोग बहुत अधिक गर्मी के आदी हैं, उनके लिए भी एक डिग्री की वृद्धि बहुत मायने रखती है.” वह बताते हैं कि मानव शरीर पर 48 डिग्री से अधिक तापमान का प्रभाव बहुत अधिक होता है - थकावट, निर्जलीकरण, गुर्दे की पथरी (लंबे समय तक निर्जलीकरण के कारण), और यहां तक कि लू लगना, मतली के अलावा, चक्कर आना और अन्य प्रभाव. हालांकि, ज़िला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जंडू कहते हैं कि उन्होंने मई-जून 2019 में ऐसे मामलों में कोई वृद्धि नहीं देखी. न ही उस समय चूरू में गर्मी या लू लगने से हुई कोई मौत दर्ज की गई थी.

आईएलओ की रिपोर्ट में भी अत्यधिक गर्मी के ख़तरों पर ध्यान दिलाया गया है: “जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि…गर्मी के चलते होने वाले तनाव को और अधिक सामान्य बनाएगी…गर्मी अधिक मात्रा में पड़ेगी, जिसे शारीरिक कष्ट के बिना सहन कर पाना मुश्किल होगा…अत्यधिक गर्मी का सामना करने से दिल का दौरा भी पड़ सकता है, जो कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है.”

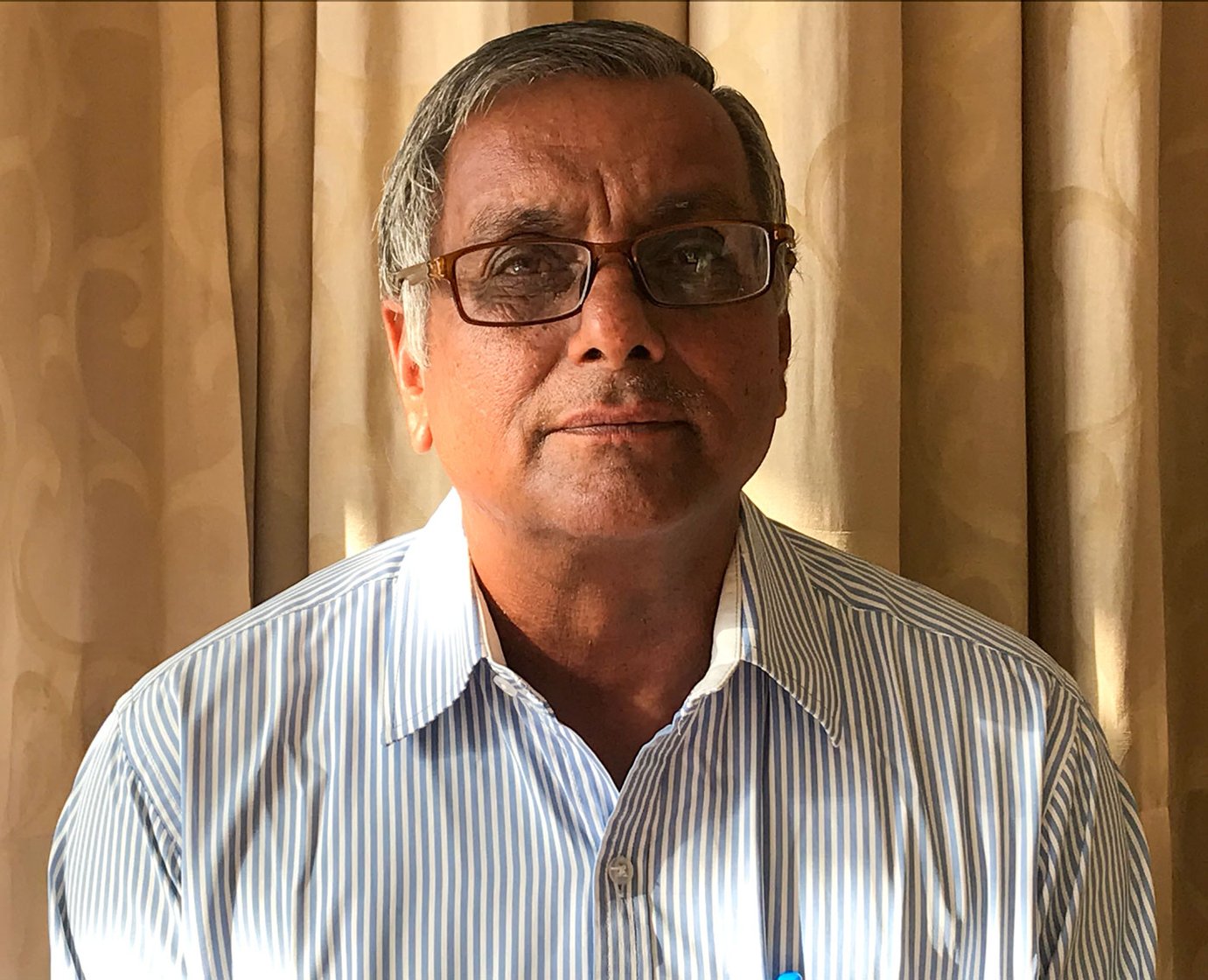

भारंग गांव के लेखक-किसान दुलाराम सहारण (बाएं), चूरू के जाने-माने वयोवृद्ध स्तंभकार माधवजी शर्मा के घर पर: ‘कंबल और कोट का ज़माना चला गया’

रिपोर्ट कहती है कि समय के साथ दक्षिण एशिया इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक है, और गर्मी के तनाव से सबसे अधिक प्रभावित देशों में आमतौर पर ग़रीबी, अनौपचारिक रोज़गार, और गुज़ारे के लिए कृषि करने वालों की उच्च दर देखी जाती है.

लेकिन सभी हानिकारक प्रभाव ऐसे नहीं होते जो इतनी आसानी से, नाटकीय ढंग से तुरंत दिखने लग जाएं, जैसे कि अस्पतालों में लगी भीड़.

अन्य समस्याओं के साथ इसका संयोजन करते हुए, आईएलओ की रिपोर्ट कहती है कि गर्मी का तनाव इस तरह से भी काम कर सकता है कि वह “कृषि श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करने के लिए प्रेरित करे...[और] 2005-15 की अवधि के दौरान, गर्मी से होने वाले तनाव का उच्च स्तर, बड़े पैमाने पर बाहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के साथ जुड़ा था - पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के दौरान ऐसी प्रवृत्ति नहीं देखी गई थी. यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ये परिवार पलायन करने के अपने फ़ैसले में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रख रहे हों.”

चूरू में भी घटती पैदावार के कारण आय में गिरावट (आंशिक रूप से अनियमित मानसून के कारण) पलायन के लिए प्रेरित करने वाली तमाम वजहों में से एक है. दुलाराम सहारण कहते हैं, “अतीत में, हमारे खेत में 100 मन [लगभग 3,750 किलो] बाजरा उगता था. अब ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मन मिलता है. मेरे गांव भारंग में, शायद केवल 50 प्रतिशत लोग ही खेती कर रहे हैं, बाकी लोगों ने खेती छोड़ दी है और पलायन कर गए हैं.”

गाजुवास गांव में के धरमपाल सहारण बताते हैं कि उनकी पैदावार में भी बहुत तेज़ी से गिरावट आई है. इसलिए, अब कुछ वर्षों से वह टेम्पो चालक के रूप में काम करने के लिए, हर साल 3-4 महीने के लिए जयपुर या गुजरात के शहरों में जा रहे हैं.

प्रोफ़ेसर इसरान ने भी यह नोट किया है कि चूरू में, गिरती हुई कृषि आय के नुक़सान की भरपाई के लिए, कई लोग खाड़ी देशों की ओर या कर्नाटक, महाराष्ट्र, और पंजाब के शहरों में कारखानों में काम करने के लिए पलायन कर रहे हैं. (सरकारी नीति के चलते मवेशियों का व्यापार तबाह हो जाना भी इसका एक कारण है - लेकिन यह एक पूरी अलग कहानी है.)

आईएलओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरी दुनिया में अगले 10 सालों में बढ़ते तापमान के कारण 80 मिलियन (8 करोड़) पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर उत्पादकता की हानि हो सकती है. यानी, वर्तमान अनुमान के अनुसार, वैश्विक तापमान में इक्कीसवीं सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है.

*****

चूरू में जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है?

सवाल के जवाब में प्रोफ़ेसर इसरान कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण; माधव शर्मा भी उनसे सहमत हैं. इससे वातावरण में गर्मी रुक जा रही है, मौसम का मिज़ाज बदल जाता है. तारानगर तहसील के भालेरी गांव के किसान और पूर्व स्कूल प्रिंसिपल, रामस्वरूप सहारण कहते हैं, “ग्लोबल वार्मिंग और कंक्रीट के बढ़ते जाल के कारण गर्मी ज़्यादा पड़ रही है. जंगल कम हो गए हैं, वाहनों में वृद्धि हुई है.”

चूरू शहर के डॉक्टर सुनील जंडू (बाएं) कहते हैं, ‘लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बाद, जो लोग बहुत अधिक गर्मी के आदी हैं, उनके लिए भी एक डिग्री की वृद्धि बहुत मायने रखती है.’ भालेरी गांव के रामस्वरूप सहारण बढ़ती गर्मी का कारण ग्लोबल वार्मिंग को मानते हैं

जयपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ कहते हैं, “उद्योग-धंधे बढ़ रहे हैं, एयर-कंडीशनर का उपयोग बढ़ रहा है, कारें बढ़ रही हैं. पर्यावरण प्रदूषित है. यह सब ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ौतरी कर रहे हैं.”

चूरू, जिसे कुछ ग्रंथों में ‘थार रेगिस्तान का प्रवेश-द्वार’ कहा गया है, निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी वैश्विक श्रृंखला की सिर्फ़ एक कड़ी है. राजस्थान स्टेट एक्शन प्लान फ़ॉर क्लाइमेट चेंज, साल 1970 के बाद वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की वृद्धि पर चर्चा करती है. यह केवल राजस्थान के बारे में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रव्यापी कारकों पर केंद्रित है, जिससे बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैस चालित परिवर्तन हो रहे हैं. इनमें से कई कारक ऊर्जा क्षेत्र में अधिक गतिविधियों, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन, बढ़ती औद्योगिक प्रक्रियाओं और ‘भूमि-उपयोग, भूमि-उपयोग में परिवर्तन और वानिकी’ के कारण उत्पन्न होते हैं. ये सभी जलवायु परिवर्तन के जटिल होते जाल की बदलती हुई कड़ियां हैं.

चूरू के गांवों में लोग हो सकता है कि ग्रीनहाउस गैसों की बात न करें, लेकिन उनका जीवन इससे प्रभावित हो रहा है. हरदयालजी कहते हैं, “अतीत में, हम पंखे और कूलर के बिना भी गर्मी को झेल सकते थे. लेकिन अब हम उनके बिना नहीं रह सकते.”

अमृता कहती हैं, “ग़रीब परिवार पंखे और कूलर का ख़र्च नहीं उठा सकते. असहनीय गर्मी से (अन्य प्रभावों के अलावा) दस्त और उल्टी होती है. और डॉक्टर के पास जाने से उनका ख़र्च बढ़ जाता है.”

खेत में पूरा दिन बिताने के बाद, सुजानगढ़ में स्थित अपने घर के लिए बस लेने से पहले, भगवानी देवी कहती हैं, “गर्मी में काम करना मुश्किल है. हमें मतली, चक्कर आता है. फिर हम पेड़ की छांव में आराम करते हैं, थोड़ा नींबू-पानी पीते हैं - और काम पर लौट आते हैं.”

इन लोगों की मदद और मार्गदर्शन के लिए तहेदिल से शुक्रिया: जयपुर के नारायण बारेठ, तारानगर के निर्मल प्रजापति और उमराव सिंह, सुजानगढ़ की अमृता चौधरी, और चूरू शहर के दलीप सरावग.

पारी का जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट, यूएनडीपी समर्थित उस पहल का एक हिस्सा है जिसके तहत आम अवाम और उनके जीवन के अनुभवों के ज़रिए पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों को दर्ज किया जाता है.

इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं? कृपया [email protected] को लिखें और उसकी एक कॉपी [email protected] को भेज दें

हिंदी अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़