উষ্ণ গরম সাবান জলে চোবানো একখান কম্বলে ছন্দের তালে তালে পা ঠুকছেন তালাব হুসেন। অল্পবয়সি এই তরুণের মুখে উপচে পড়ছে হাসি, দেখলে মনে হবে নাচছেন বুঝি। “পানি-সপসপে কম্বলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, টাল সামলে,” জানালেন তিনি। ভারসাম্য বজায় রাখতে সামনের একটি গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ছিলেন তালাব, ওদিকে তাঁর পাশে রাখা ঘামেলায় (গামলা) আরও বেশি বেশি করে গরম সাবানজল ঢালছিলেন আরেক ব্যক্তি — এই গামলাতেই চোবানো ছিল কম্বলটা।

জম্মুর সাম্বা জেলার এই বাকরওয়াল জনপদে তখন নেমে এসেছে শীতের রাত্রি, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলোর একমাত্র উৎস একখান অস্থায়ী কাঠের উনুন। পাশেই রাখা এই চুল্লিটির উপর টগবগিয়ে ফুটছিল পানি, যা দিয়ে সদ্য-বোনা উলের কম্বল ধোওয়া হবে।

এই জাতীয় কম্বলগুলি মেঘ ও মিহনঘ্ নামের দুটি তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের হাতে বোনা — পশমের কারিগরি ঘিরে এঁদের বেশ নামডাক রয়েছে। কম্বল বোনা হয়ে গেলে সেগুলি কাচাকাচি করে শোকানোর দায়িত্ব বাকরওয়াল পুরুষদের। কম্বলের তন্তু ও সুতো বানান বাকরওয়াল মহিলারা, তারপর সে সুতোয় রং চড়ে বাকরওয়ালদের ঘরে ঘরে।

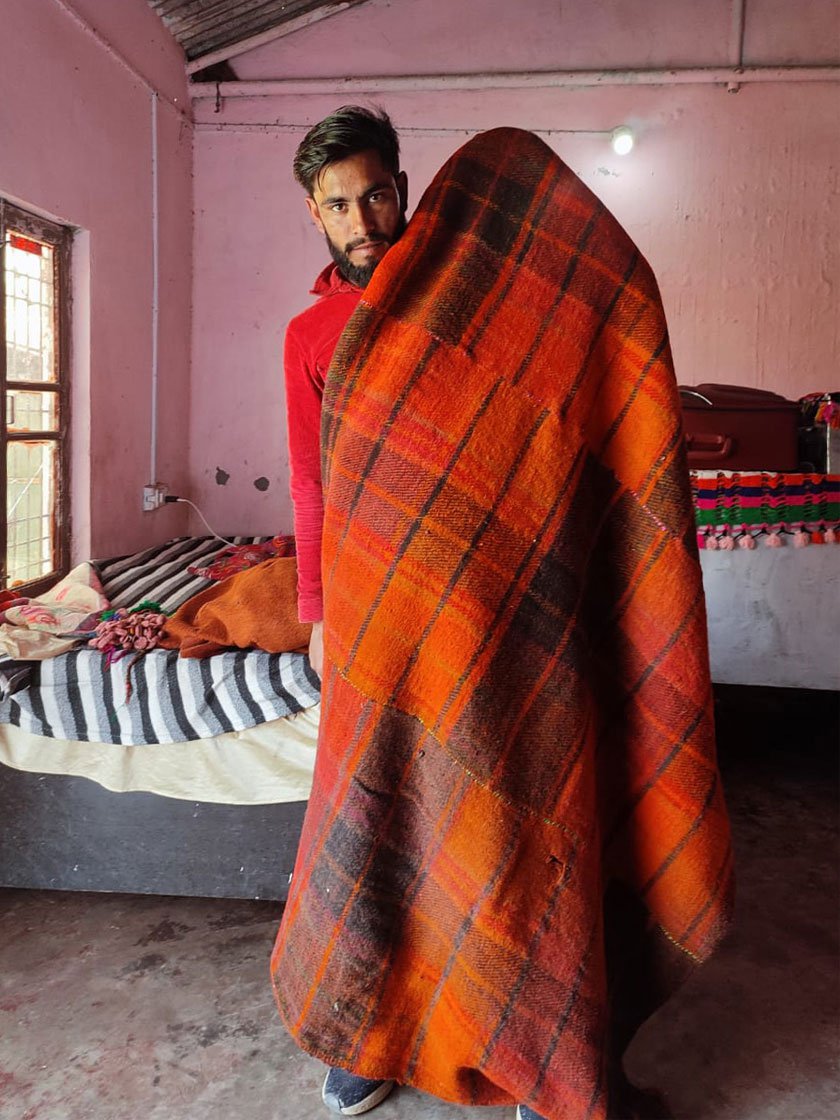

কম্বল বানানোর পর তা ধুয়ে শুকোতে দিচ্ছেন বাকরওয়াল পুরুষেরা (ডানদিকে)। জম্মুর সাম্বা জেলায় প্রথাগত পশমের কম্বলের উপর পা ঠুকে দুরমুশ করছেন তালাব হুসেন (বাঁদিকে)

জম্মু জেলার পারগলতা গাঁয়ের কাছেই একটি জনপদে থাকেন খালিল খান – বাকরওয়াল তরুণ, বয়স অল্পই। এইভাবে কম্বল বানাতে সময়ও লাগে বিস্তর, খাটাখাটনিও ঢের, তবে বহুতদিন চলে বলে আদতে বেশ সস্তাই হয় বললেন তিনি। পারগলতার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে এক নদী, তার উজানে বাইলে একটু দূরেই খান্না চারগল নামের আরেকটি বসতি রয়েছে, সেখান থেকে এসেছেন মহম্মদ কালু। বহু পুরনো একখান কম্বলের উপর গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছিল তাঁর ছোট্ট ছেলেটি, সেদিকে আঙুল তুলে কালু বললেন, “ওইটা দেখছেন? ইনসানের মতোই কিংবা তারও বেশিদিন বেঁচে থাকে [কম্বল]। অথচ বাজার থেকে অ্যাক্রিলিক (কৃত্রিম) উলের তৈরি কম্বল কিনুন, বছরকয়েকের বেশি টিকবেই না।” পাচিম (স্থানীয় জবানে ‘অ্যাক্রিলিক উল’) দিয়ে বোনা কম্বল একবার ভিজে গেলে বহুদিন লাগে শুকোতে, প্রাকৃতিক পশমের ক্ষেত্রে এর উল্টোটা হয় — এটাও জানালেন তিনি। তারপর দুই রাখাল কালু ও খালিল মিলে একত্রে বললেন, “শীতকালে অ্যাক্রিলিক কম্বল ইস্তেমাল করলে পা দুটো জ্বালা করে, টনটন করে গোটা শরীরটা।”

*****

তবে শুধুই কম্বল নয়, পশুর উল দিয়ে নামদা নামে এক প্রকার রুক্ষ শতরঞ্চিও বানান তাঁরা। ফেল্টিং পদ্ধতিতে তৈরি এই শতরঞ্চির গায়ে রংবেরঙের ফুলেল নকশা তোলা হয় সুচের সাহায্যে। তাছাড়া তারু নামে একধরনের ক্ষুদ্রকায় কম্বলও বানান বাকরওয়ালরা। এগুলিকে বালাপোশের মতন ব্যবহারও করা যায়, আবার উপহার দেওয়ার কাজেও লাগে। এগুলির গায়েও বাহারি নকশা ফুটিয়ে তোলেন মহিলারা — প্রতিটি গোষ্ঠীরই অবশ্য আলাদা আলাদা নকশার ঘরানা আছে।

“তারু দেখেই বলে দিতে পারি এটা কোন পরিবারের বানানো,” বললেন জারীনা বেগম। তিনি আর তালাব হুসেন একই জনপদের বাসিন্দা। তাঁর হিসেবে একেকটা কম্বল বানাতে দিন পনেরো তো লাগেই।

“কোনায় রাখা ওই কম্বলগুলো দেখুন, ওগুলো একটা বিয়েবাড়ির জন্য। বেশ আনোখা। বরের বাড়ি থেকে ১২-৩০টা, এমনকি ৫০টা অবধি কম্বল বিতরণ করতে পারে, সংখ্যাটা অবশ্য তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতার উপর নির্ভর করছে,” বললেন জারীনা। বেরাদরিতে সব্বার প্রিয় দিদিমার তিনি। বিয়েশাদির ক্ষেত্রে এই জাতীয় কম্বল প্রথাগত উপঢৌকন হলেও আজকাল লোকে আর খুব একটা বেশি কম্বল দেয় না, এটাও জানালেন তিনি।

বিয়ের উপহার স্বরূপ কম্বলের মূল্য বিশাল হলেও ধীরে ধীরে তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে বৈদ্যুতিক সামগ্রী ও আসবাবপত্র।

সাম্বা জেলার একটি বাকরওয়াল বসতিতে থাকেন বরিষ্ঠ বুনকর জারীনা বেগম

বাকরওয়াল পশম দিয়ে বানানো কিছু হস্তনির্মিত সামগ্রী দেখাচ্ছেন মুনাব্বর আলি (বাঁদিকে) ও মারুফ আলি (ডানদিকে)

বাসোহলি তেহসিলের একটি জনপদের এক্কেবারে প্রান্তে, ঢালের নিচের দিকে বসবাস করেন মুনাব্বর ও তাঁর স্ত্রী মারুফ। জরাজীর্ণ একখানা তাঁবুর ছায়ে তাঁদের হাতে-বোনা কম্বলের নমুনা প্রদর্শন করছিলেন এই দম্পতি। “এই অপূর্ব সেলাইয়ের নকশাগুলো দেখুন, অথচ এখন আর একটা পয়সাও রোজগার করতে পারি না,” বললেন মুনাব্বর।

তাঁবুর ভিতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁদের হস্তনির্মিত হাজারটা সামগ্রী, ৪০-৫০টা ছাগল-ভেড়া নিয়ে কাশ্মীরের দিকে পরিযান করলে এগুলোও সঙ্গে নিয়ে যান তাঁরা। রয়েছে একখান তারু (বালাপোশ) ও ঘোড়সওয়ারির বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম — যেমন তালিয়ারো, গালতানি (অসংখ্য ঘণ্টা যুক্ত যে কলারটা ঘোড়ার গলায় পরানো হয়), চেকে (লাগাম) ইত্যাদি। “সবই অসম্ভব পরিশ্রমের কাজ, এই সুতোর নকশা, গবাদি পশুপ্রাণী। [কিন্তু] আমরা পরিচয়হীন, কেউ জানে না [আমাদের কাজের কথা],” দুঃখ করছিলেন মুনাব্বর।

*****

মাজ খানের কথায়: “বাড়িতে মিল (কল) আছে, এমন লোক তো পাওয়াই দুষ্কর।” ষাটের কোঠায় পা রাখা এই মানুষটির বাড়িতে আজও উল প্রক্রিয়াকরণের কাজ হয়। তবে চরকা ও সুতো পাকানো — এই দুইয়েরই যে অবসান ঘটেছে, সেকথা ওঁর বেরাদরির অনেকেই জানালেন।

ফলত উল বেচতে গিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ছেন পশুপালকেরা। “আগে এক কিলো উল বেচে ১২০-২২০ টাকা তো পেতামই, আজ তার জায়গায় ফুটোকড়িও জোটে না। বছর দশেক আগে তো ছাগলের লোমও বিক্রি হত বাজারে; আর আজ ভেড়ার পশম কিনতেও কোনও খদ্দের আগ্রহী নন,” বললেন মোহাম্মদ তালিব। বাকরওয়াল জাতির তালিব কাঠুয়া জেলার বাসোহলি তেহসিলে থাকেন। ইস্তেমাল না হওয়া পশম হয় গুদামে পড়ে পড়ে পচে, কিংবা উল-কাটাইয়ের জায়গাতেই বাতিল হয়ে যায়। উল নিয়ে কাজ করতে সক্ষম, এমন কারিগরের দেখাও আর মেলে না চট করে।

“বাকরওয়ালরা আজকাল তো আর কিছুই বানান-টানান না। এগুলো ছোটা কাম [মুল্যহীন ছোটখাট কাজ] হয়ে গেছে। তার বদলে সিন্থেটিক [কৃত্রিম] উল এসে গেছে, যার দামও কম,” জানালেন ডঃ জাভাইদ রাহি। একাধারে সমাজকর্মী ও গবেষক জাভাইদ বহু বছর ধরে গুজ্জর-বাকরওয়াল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন।

বাঁদিকে: কম্বলের রং বাকরওয়ালরা ঠিক করলেও বোনা ও সেলাইয়ের কাজ সব কম্বল-কারিগরেরাই করেন। ডানদিকে: নাজ খানের নাতি খলিল তাঁর পরিবারের বানানো একটা কম্বল দেখাচ্ছেন

বাঁদিকে: পশমের সামগ্রী ছাড়াও, ছাগলের লোম-নির্মিত দড়িও বানানো হয়। তাঁবু খাটানো থেকে শুরু করে ঘোড়া সহ বিভিন্ন গবাদি পশু বেঁধে রাখা — সবেতেই ব্যবহৃত হয় এ দড়ি। ডানদিকে: বিয়ের উপহার হিসেবে এই তারুটি বানানো হয়েছিল কদিন আগে

জম্মু ও তার আশেপাশে চারণভূমির অভাব দেখা দিয়েছে, তাই পশমের জন্য পশুর পাল ধরে রাখা আর আগের মতো সহজ নয়। অন্যের জমিনে ছাগল-ভেড়া চরাতে গেলে জমির মালিকদের টাকাও দিতে হয়।

ইদানীং, সাম্বা জেলার গ্রামীণ এলাকার অনেকটাই চলে গেছে পুটুস ফুল বা ছত্রা (লান্টানা কামারা) নামের একটি বিজাতীয় হামলাকারী উদ্ভিদের দখলে। “ওখানে আর চরাতে পারি না। চারিদিকে শুধু আগাছা আর আগাছা,” বললেন মুনাব্বর আলি। ইনি বাসোহলি তেহসিলের একটি ছোট্ট গাঁয়ে থাকেন।

রাজ্য প্রশাসনের হাত ধরে দেশি প্রজাতির গবাদি পশুর স্থান নিয়েছে শঙ্কর প্রজাতিগুলি। তবে তারা যে সমতলের উচ্চ তাপমাত্রা সইতে অক্ষম, আর পার্বত্যপথ দিয়ে যাতায়াতও করতে পারে না, সেটা জানা গেল বাকরওয়ালদের থেকে। মেষপালক তাহির রাজার থেকে জানতে পারলাম: “চরতে চরতে কাশ্মীরে গেলে রাস্তায় যদি একখান ছোট্ট ধাপিও (লেজ্ বা শৈলশিরা) পড়ে, ওরা থমকে দাঁড়ায়, ওটুকুও ঝাঁপিয়ে পেরোতে পারে না বেচারারা। আগের প্রজাতি হলে দিব্যি হেঁটে যেত।”

হয় সেনাবাহিনীর জন্য রাজ্য-অনুমোদিত বেড়া, নয়তো বন দফতরের ক্ষতিপূরণমূলক অরণ্য সৃজন প্রকল্প, কিংবা সংরক্ষণ প্রচেষ্টার ফলে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে একের পর এক চারণভূমি। পড়ুন: কাঁটাতারে অবরুদ্ধ বাকরওয়ালদের যাযাবর জীবন

“যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকেই শুধু ক্লোজার [আমাদের ও আমাদের পশুপ্রাণীর জন্য] দেখি,” সরকারি জবানে এভাবেই সে বেড়াজালের বর্ণনা দিলেন রাখালরা।

দ্য সেন্টার ফর প্যাসটোরালিজম থেকে প্রাপ্ত একটি স্বতন্ত্র ভ্রমণ অনুদানের সাহায্যে রাখালিয়া ও যাযাবর জনগোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে লেখালেখি করেন ঋতায়ন মুখার্জি। এই প্রতিবেদনটির বিষয়বস্তুর উপর দ্য সেন্টার ফর প্যাসটোরালিজম কোনও সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ করেনি।

অনুবাদ: জশুয়া বোধিনেত্র