১৯৯৭ সাল।

সিনিয়র উইমেনস্ ন্যাশনাল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ, মুখোমুখি পশ্চিমবঙ্গ আর মণিপুর। বাৎসরিক এই আন্তঃরাজ্য টুর্নামেন্টের শেষ তিনটি ফাইনালে মণিপুরের কাছে বাংলা হেরেছে বটে, তবে এবার হলুদ-মেরুন জার্সির জেদ যেন আসমান ছুঁয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া শহরের দুর্গাচক স্টেডিয়ামে খেলা হবে, যেটা কিনা খেলোয়াড় বন্দনা পালের (১৬) নিজের ঘরের মাঠ।

হুইসেলে ফুঁ পড়তে না পড়তেই শুরু হয়ে গেল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।

দিন কয়েক আগেই এ টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে হাটট্রিক করেছে এই মেয়েটি। সে ম্যাচে পশ্চিমবঙ্গের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয় গোয়া, তবে বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে বেশ ভালোমতন চোট লাগে বন্দনার: "দাঁতে দাঁত চিপে কষ্ট সয়ে সেমিফাইনালে খেলেছিলাম [পঞ্জাবের বিরুদ্ধে]। ম্যাচ জিতে সেদিন যখন ফাইনালে উঠি, তখন দাঁড়াবার শক্তিটুকুও ছিল না।"

ফাইনাল শুরু হল, কিন্তু সাইডের বেঞ্চিতে নীরব দর্শক হয়েই বসেছিল পশ্চিমবঙ্গের কনিষ্ঠতম এই খেলোয়াড়টি।

খেলা শেষ হতে আর মিনিটখানেক বাকি থাকা সত্ত্বেও গোল করতে ব্যর্থ হয় দুই দল। এদিকে তাঁর দলের এমন অবস্থা, ওদিকে মাঠ ঘিরে থাকা ১২,০০০ জন দর্শকের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী দুজনেই, ফলত মেজাজটা বলতে গেলে বেশ খিঁচড়েই ছিল বাংলার প্রশিক্ষক শান্তি মল্লিকের। আর উপায় না দেখে শেষে বন্দনাকে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিতে বলেন তিনি। খেলোয়াড়ের কথায়: "আমি ওনাকে বললাম, 'আমার হাল দেখছেন তো!' কিন্তু কোচ বললেন, 'আমার মন বলছে তুমি উঠে দাঁড়ালে একটা গোল অন্তত হবেই।"

আর কি? ব্যথা কমাতে চটজলদি দুটো ইঞ্জেকশন নিয়ে, চোটের জায়গাটায় আচ্ছা করে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে, ফুটবলের সাজ-সরঞ্জাম অঙ্গে চড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। ম্যাচ ড্র হয়ে গেছে, তাই গোল্ডেন গোলের জন্য অতিরিক্ত সময় খেলার নির্দেশ দিলেন রেফারি – অর্থাৎ যে দল আগে গোল দেবে, চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা তাদের জন্যই বাঁধা।

"লক্ষ্যটা ক্রসবারের দিকে স্থির করে শট মারলাম, বাতাসে ভেসে ডানদিকে বাঁক নিল বলটা। গোলকিপার লাফাল বটে, কিন্তু বলটা ওর পাশ কাটিয়ে সটান গোলে ঢুকে গেল।"

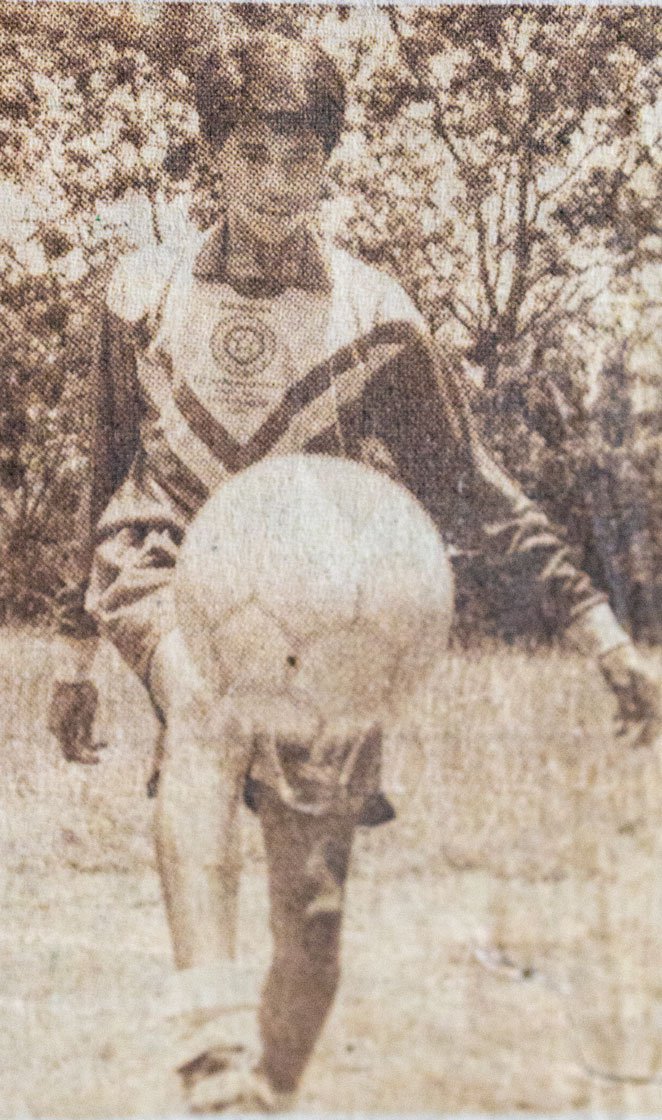

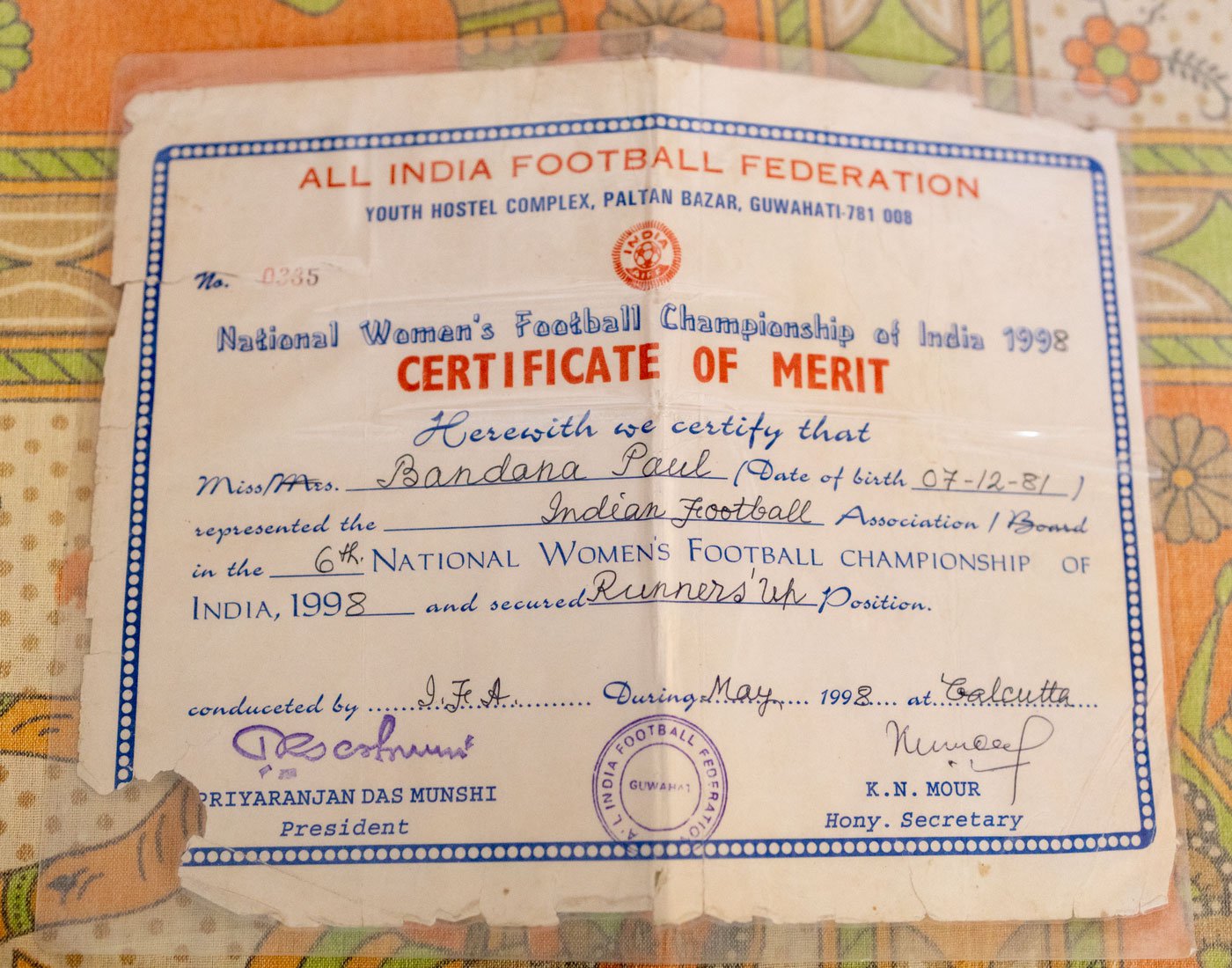

বাঁদিকে: খেলোয়াড় জীবনের গোড়ার দিকে বন্দনা পাল রূপে ফুটবল খেলছেন বনি পাল, দোসরা ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকার খেলার ক্রোড়পত্রে ছাপা হয় এই ছবিটি। ডানদিকে: ১৯৯৮ সালের জাতীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য এআইএফএফ-এর থেকে এই শংসাপত্রটি পেয়েছিলেন বন্দনা

গল্পটা এই অবধি বলে পোড় খাওয়া কথকের কায়দায় একটু বিরতি নিলেন তিনি। "চোট পাওয়া পা-টা দিয়ে শট মেরেছিলাম," মুচকি হেসে জানালেন, "গোলকিপার সে যতই ঢ্যাঙা হোক না কেন, ক্রসবারের শট আটকানো প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। গোল্ডেন গোলটা আমারই বরাতে লেখা ছিল।"

পাক্কা ২৫ বছর পার হয়ে গেছে সেদিনের পর, কিন্তু আজও সে গল্প করতে গেলে আত্মতৃপ্তির হাসি লেগে থাকে ৪১ বছর বয়সী এই মানুষটার ঠোঁটে। তার পরের বছর জাতীয় দলে নাম ওঠে তাঁর। ১৯৯৮ সালের এশিয়ান গেমসটি ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে যোগ দিতে তোড়জোড় শুরু করে দেয় দলের সবাই।

এ অবধি জীবনটা যেন খোয়াবের মতো ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার ইছাপুর গ্রামের এই ফুটবলারের কাছে। "রেডিও চালিয়ে মন দিয়ে [ফাইনালের] ধারাভাষ্য শুনছিল ঠাম্মা। এর আগে আমার বাড়ির কেউই ফুটবলের জগতে এতদূর আসেনি। আমাকে নিয়ে গর্বের শেষ ছিল না সবার," বলে উঠলেন তিনি।

ছোটবেলায় তাঁর পরিবারের সাতজন সদস্যের সঙ্গে গাইহাটা ব্লকের ইছাপুর গ্রামে থাকতেন তিনি। দুই একর জমিতে ধান, সর্ষে, মটর, ডাল, গম, নানান সব ফসল ফলাতেন তাঁরা, তবে বিক্রির জন্য নয়, নিজেদের পেট ভরাতেই শেষ হয়ে যেত সব। আজ এই জমিটার খানিকটা বেচে বাদবাকিটা ভাগাভাগি করে নিয়েছে পাল পরিবার।

পাঁচ ভাইবোনের সব্বার ছোট তিনি। "বাবা ছিলেন পেশায় দর্জি, সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজে হাত লাগাতেন মা-ও। পাগড়ি, রাখি, না জানি আরও কত কিছু বানাতেন। একদম কচি বয়স থেকে আমরা সবাই খাটছি জমিতে," বলে উঠলেন তিনি। বাচ্চাদের কাজ ছিল ৭০টা মুরগি আর ১৫টা ছাগল সামলানো, ইস্কুলের আগে ও পরে তাদের জন্য ঘাস কেটে আনা, ইত্যাদি।

ইছাপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ক্লাস ১০ পাশ করেছেন তিনি। "মেয়েদের কোনও ফুটবল টিম ছিল না, তাই ক্লাস-টাসের পর ছেলেদের দলেই ভিড়ে যেতাম," কামরা থেকে বেরিয়ে একটা পমেলো (সাইট্রাস ম্যাক্সিমা) আনতে আনতে জানালেন এই প্রাক্তন ফুটবলারটি, "এই দেখুন, আমরা এটাকে বাতাবি বা জাম্বুরা বলি। ফুটবল কেনার পয়সা ছিল না, তাই গাছ থেকে বাতাবি পেড়ে খেলতাম। এভাবেই খেলাধূলার জগতে পা রাখি আমি।"

বাঁদিকে: স্ত্রী স্বাতীর সঙ্গে বসে আছেন বনি, জীবনটা তাঁর পারিবারিক বাড়ির দোতলায় এই একখানা কামরাতেই আবদ্ধ। ডানদিকে: দুইখানা বাতাবি লেবু (পমেলো), ছোটবেলায় ফুটবল কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না বনির মা-বাবার, এটাকেই তাই বল বানিয়ে খেলতেন। ছবির ডানদিকে তাঁর কোচিং জুতো জোড়া দেখা যাচ্ছে

এমনই একটা দিনে ফুটবল খেলতে খেলতে ইছাপুরের সিদনাথ দাস ওরফে সব্বার আদরের বুচুদার নেকনজরে পড়ে যায় ১২ বছরের বন্দনা। সিদনাথ জানান, কাছেই বারাসতে নাকি ফুটবলের ট্রায়াল চলছে। বুচুদার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন তিনি, ফলও মেলে হাতেনাতে, বারাসত যুবক সংঘের টিমে নাম উঠে যায় তাঁর। খেলার প্রথম মরসুমেই মাঠ কাঁপিয়ে দেন তিনি। অচিরেই কলকাতার ইটিকা মেমোরিয়াল ক্লাব থেকে ডাক আসে, ঝটপট যোগও দিয়ে দেন। এরপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।

১৯৯৮ সালের এশিয়ান গেমসে খেলার জন্য জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন, চটজলদি তাঁর পাসপোর্ট-ভিসার বন্দোবস্তও হয়ে যায়, অথচ "বিমানবন্দরে পৌঁছেও গেছলাম, পুরোদস্তুর তৈরি ছিলাম খেলার জন্য, কিন্তু ওরা ফেরত পাঠিয়ে দিল আমাকে," বলে উঠলেন তিনি।

এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় বন্দনার খেলা দেখে অবাক হয়ে যান মণিপুর, পঞ্জাব, কেরালা ও ওড়িশার খেলোয়াড়রা। তাঁর লিঙ্গ নিয়ে সন্দেহ জাগে তাঁদের মনে, কথাটা তাঁরা প্রশিক্ষকের কাছে গিয়ে পাড়েন। খুব শীঘ্রই সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন, অর্থাৎ এ খেলার সর্বোচ্চ সংগঠনের কানে যায় ব্যাপারটা।

"ক্রোমোজোম পরীক্ষা করতে বলা হয় আমাকে। তখনকার দিনে এটা একমাত্র বম্বে বা ব্যাঙ্গালোরেই হত," জানালেন তিনি। কলকাতা থেকে বন্দনার রক্তের নমুনা মুম্বইয়ে পাঠান স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এসএআই) ডাক্তার লায়লা দাস। "মাস দেড়েক বাদে ক্যারিওটাইপ পরীক্ষার রিপোর্ট এল হাতে, লেখা ছিল '৪৬ এক্স-ওয়াই'। মহিলাদের ক্ষেত্রে যেটা কিনা '৪৬ এক্স-এক্স' হওয়া উচিত। ডাক্তার সাফ জবাব দিয়ে দিলেন, আমি আর কক্ষনো [আনুষ্ঠানিকভাবে] খেলতে পারব না।"

ফুটবলের দুনিয়ায় এই উঠতি তারকার বয়স মোটে ১৭ তখন, অথচ ভবিষ্যতের আসমানে ঘনিয়ে এল অনিশ্চয়তার ঘন মেঘ।

২০১২ সালের ১৯শে জুলাই আজকাল সংবাদপত্রের শিলিগুড়ি সংস্করণে প্রকাশিত এই ছবিটিতে বনি তাঁর বায়োডেটা তুলে দিচ্ছেন শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া সমিতির সহকারীর হাতে

উভলিঙ্গ মানুষ, কিংবা যাঁদের মধ্যে উভলৈঙ্গিক নানান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তাঁদের শরীর তথা জননাঙ্গ এমনভাবে গড়া যে তথাকথিত চিকিৎসা শাস্ত্র এবং সমাজের মননে গেঁথে থাকা নারী-পুরুষ দ্বৈততা দিয়ে বিচার করা যায় না। তাঁদের বাহ্যিক এবং অন্তর্নিহিত জননাঙ্গ, ক্রোমোজোম এবং হরমোনের রকমফের – উভলৈঙ্গিক বৈচিত্র্য মেলে সবক্ষেত্রেই। কখনও কখনও জন্মকালেই প্রকাশ পায় ঘটনাটি, কখনও বা বড়ো হওয়ার পর

***

প্রাক্তন এই ফুটবলারটির নিজের কথায়: "আমার ভিতর একটা গর্ভাশয়, একখান ডিম্বাশয় আর একটা শিশ্ন ছিল। অর্থাৎ দুটো 'সাইডই' [জননাঙ্গ] পাওয়া গেছিল আমার শরীরে।" রাতারাতি তাঁর আজীবনের পরিচয় নিয়ে জেরা শুরু হয়ে যায় - ফুটবল দুনিয়া, সংবাদমাধ্যম, তাঁর আপনজন, বাদ ছিল না কেউই।

"তখনকার দিনে এসব না কেউ জানত, না কেউ বুঝত। এলজিবিটিকিউ নিয়ে এতরকম যে কথা উঠছে, লোকে যে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে, সে তো এই হালের ঘটনা," জানালেন তিনি।

তিনি একজন ইন্টারসেক্স বা উভলিঙ্গ মানুষ – অর্থাৎ এলজিবিটিকিউআইএ+ সমাজের মধ্যে 'আই' পরিচয়ের মানুষ যাঁরা। আজ তাঁর নাম বনি পাল। নিজেকে পুরুষ রূপে পরিচয় দেওয়া বনির কথায়: "আমার মতো এমনতর শরীর যে কেবল ভারতেই আছে তা নয়, সারা বিশ্বে পাওয়া যায়। ক্রীড়াবিদ, টেনিস প্লেয়ার, ফুটবলার, আমার মতন খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনেক।" তাঁর লিঙ্গ পরিচয়, লৈঙ্গিক অভিব্যক্তি, যৌনতা এবং চিকিৎসা দুনিয়া সহ বিভিন্নতর মানুষের মাঝে তাঁর যৌন অভিযোজনার আত্মপ্রকাশ – একে একে অনেক কিছুই তুলে ধরলেন তাঁর বক্তব্যে।

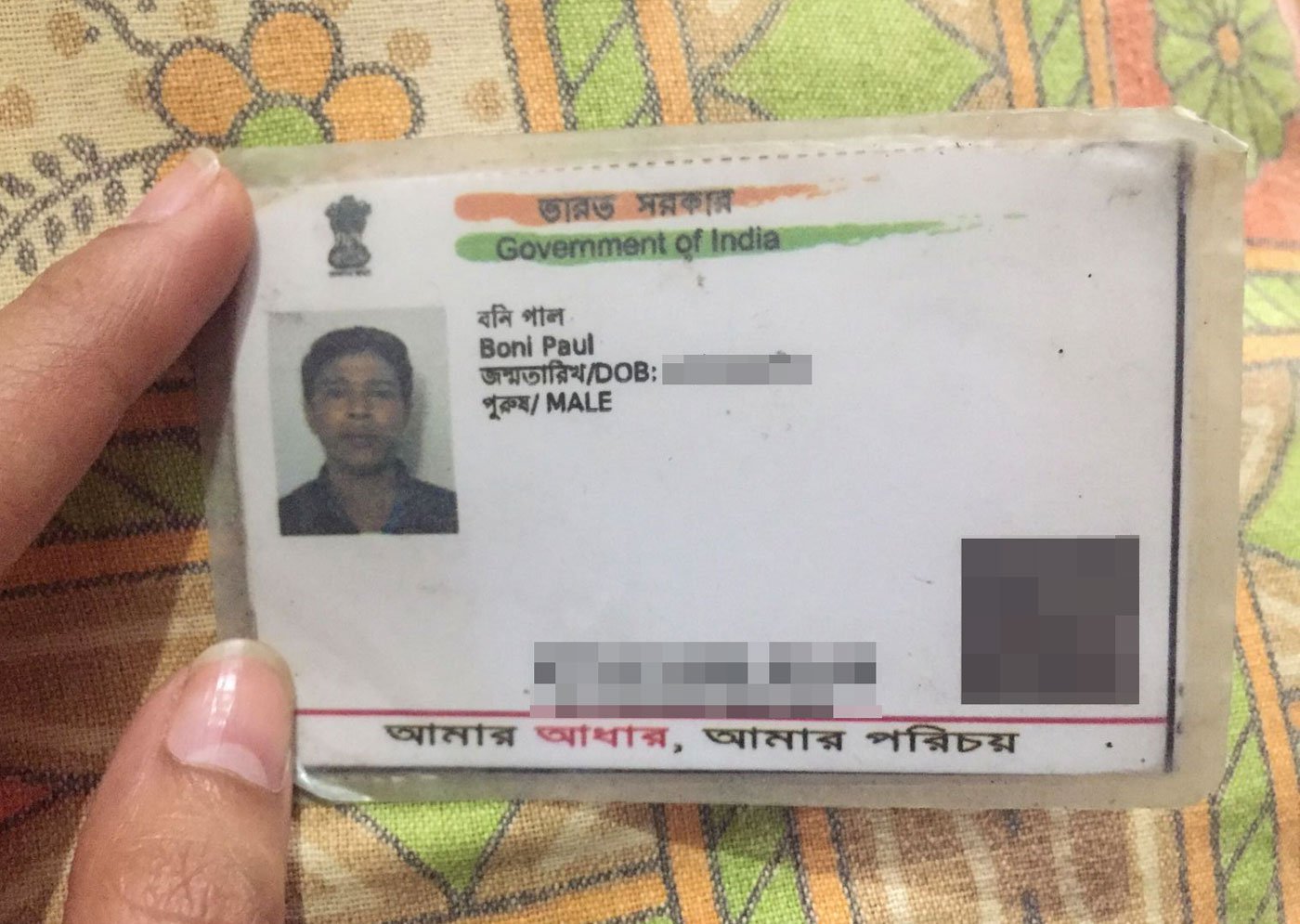

বাঁদিকে: বনির উপর লেখা এই প্রতিবেদনটি ছাপা হয় টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার শহরের পাতায়। ডানদিকে: বনি পালের আধার কার্ডে তাঁর লিঙ্গ 'পুরুষ' হিসেবে দর্শানো হয়েছে

উভলিঙ্গ মানুষ , কিংবা যাঁদের মধ্যে উভলৈঙ্গিক নানান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তাঁদের শরীর তথা জননাঙ্গ এমন ভাবে গড়া যে তথাকথিত চিকিৎসা শাস্ত্র এবং সমাজের মননে গেঁথে থাকা নারী-পুরুষ দ্বৈততা দিয়ে বিচার করা যায় না। তাঁদের বাহ্যিক এবং অন্তর্নিহিত জননাঙ্গ, ক্রোমোজোম এবং হরমোনের রকমফের – উভলৈঙ্গিক বৈচিত্র্য মেলে সবক্ষেত্রেই। কখনও কখনও জন্মকালেই প্রকাশ পায় ঘটনাটি, কখনও বা বড়ো হওয়ার পর। উভলিঙ্গ বৈচিত্র্য বোঝাতে 'ডিএসডি' (ডিফারেন্সেস্/ডিসর্ডারস্ অফ সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট বা যৌনতার বিকাশে ফুটে ওঠা পার্থক্য/ব্যাধি) শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন চিকিৎসকেরা।

দিল্লির চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইউনিভার্সিটি-কলেজের অধ্যাপক (দেহতত্ব বিভাগ) ডঃ সত্যেন্দ্র সিং জানালেন: "ডাক্তারি দুনিয়ার অনেকেই ভুল করে ডিএসডির কথা বলতে গিয়ে 'ডিসর্ডারস্ অফ সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট' বোঝান।" উভলিঙ্গ মানুষদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে হাজারটা অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি বর্তমান, তাই তাঁর মতে আদতে কতজন যে উভলিঙ্গ আছেন আমাদের সমাজে, সে ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা নেই।

রূপান্তরকামী মানুষদের উপর ২০১৪ সালে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, সেখানে বলা হয়েছে যে প্রতি ২,০০০টি বাচ্চার মধ্যে একজন এমন যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মায় "যেখানে নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্যের জটিল সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, এমনকি বিশেষজ্ঞরাও তাদের নারী কিংবা পুরুষ রূপে চিহ্নিত করতে অক্ষম হন।"

এতকিছু জানা ও বোঝা সত্ত্বেও ডঃ সিংয়ের মতে "চলতি বইপত্রে [ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ্যক্রমে] 'হিজড়ে', 'অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ' এবং 'অসুখের' মতন নঞর্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়।" ডাক্তার হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন মানবাধিকার এবং প্রতিবন্ধী অধিকার কর্মীও বটেন।

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর কলকাতার স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এসএআই, সাই) তত্ত্বাবধানে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় বনির উপর। জানিয়ে দেওয়া হয়, জীবনে আর কখনও কোনও মহিলা ফুটবল দলে যোগ দিতে পারবেন না। "ফুটবলটা হাতছাড়া হওয়ার পর মনে হতে লাগল জিন্দেগিটাই যেন খতম হয়ে যাবে। অবিচার হয়েছে আমার সঙ্গে," বলে উঠলেন বনি।

বাঁদিকে: হাতে একটি বাতাবি বা জাম্বুরা ধরে আছেন বনি। এ ফলের ছাল অত্যন্ত মোটা, তাই ফুটবল জীবনের শুরুতে এটাকেই বল বানিয়ে খেলতেন। ডানদিকে: দেরাজ-ভরা ট্রফি ও শংসাপত্রের সামনে বসে আছেন তিনি

তবে ২০১৪ সালে সর্বোচ্চ আদালতের রায় শোনার পর কিছুটা হলেও যেন আশার আলো দেখতে পান তিনি। সেখানে বলা হয়েছিল: "মর্যাদা একটি মৌলিক অধিকার, এবং তার প্রাণকেন্দ্রে বিরাজ করছে নিজ নিজ লৈঙ্গিক পরিচয়ে স্বীকৃত হওয়া। মানুষের চেতনা তথা পরিচয়ের ঠিক মধ্যিখানে রয়েছে তার লিঙ্গ। সুতরাং আইনের চোখে লৈঙ্গিক পরিচয়ের স্বীকৃতি পাওয়াটা আমাদের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত হওয়া মর্যাদা ও স্বাধীনতার অধিকারের একাংশ।" স্বঘোষিত 'রূপান্তরকামী' মানুষদের আইনি অধিকার পেতে ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি ও পূজায়া মাতা নসীব কৌর জি মহিলা কল্যাণ সমাজের তরফে বেশ কয়েকটি আর্জি জানানো হয়, তারই জবাবে উপরোক্ত রায়টি শোনায় মহামান্য আদালত। লৈঙ্গিক পরিচয় যে আদতে দ্বৈততায় আবদ্ধ নয়, একথাটি ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার স্বীকৃতি লাভ করে লৈঙ্গিক পরিচয় ঘিরে সুগভীর আলোচনার দ্বারা, একই সঙ্গে এ দেশের রূপান্তরকামী মানুষদের মৌলিক অধিকারগুলিও সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

এই রায়টির দ্বারা বৈধতা লাভ করে বনির পরিস্থিতিও। "মেয়েদের দল ছাড়া অন্য কোথাও খেলার কথা ভাবতেও পারতাম না। সটান গিয়ে এআইএফেফ-কে জিজ্ঞাস করলাম, 'আমি কেন খেলতে পারব না শুনি?' ব্যাটারা সব দোষ আমার শরীর আর ক্রোমোজোমের উপর চাপিয়ে দিয়ে খালাস হয়ে গেল।"

দেহমনে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উভলিঙ্গ বৈশিষ্ট্য বহন করছেন এমন খেলোয়াড়দের লিঙ্গ ও যৌনতা বিচার করার জন্য কী কী ধরনের পরীক্ষা করা হয়, এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বারংবার মেসেজ পাঠানো হয় এসএআই নেতাজী সুভাষ পূর্ব কেন্দ্র, কলকাতা, ও সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। কিন্তু এই প্রতিবেদক আজ অবধি তাদের তরফ থেকে কোনও সাড়া পাননি।

***

দিনবদলের জেদ নিয়ে ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে পথ চলা শুরু করে ভারতীয় উভলিঙ্গ মানবাধিকার (আইএইচআরআই), প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন বনি। এটি উভলিঙ্গ মানুষ ও তাঁদের সমর্থকদের একটি দেশজোড়া নেটওয়ার্ক। এই সংগঠনটির কাজ – উভলিঙ্গ মানুষের অধিকার বিষয়ে প্রচার, সমকক্ষ ব্যক্তি-দ্বারা সাহায্য প্রদান (পিয়ার কাউন্সিলিং), এবং ওকালতির মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতিবন্ধকতা ও প্রয়োজনের উপর আলোকপাত করা।

আইএইচআরআইয়ের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র বনিই আছেন যিনি বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করেন। পুষ্পা অচন্তের কথায়: "পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তথা শিশুযত্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে বনি যদি সময়মতো হস্তক্ষেপ না করতেন, তাহলে ডিএসডি সম্পন্ন (যৌনতার বিকাশে পার্থক্য রয়েছে যাদের) বহু বাচ্চাই নিজের শরীর বা যৌন-লিঙ্গ পরিচয় বুঝে উঠতে পারত না, এমনকি তাদের যত্নআত্তির দ্বায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও হয়তো প্রয়োজনীয় ও সম্ভবপর সহায়তাটুকু দিয়ে উঠতে অক্ষম হতেন।" তিনি আইএইচআরআইয়ের একজন সমর্থক ও সদস্য।

বাঁদিকে: প্রশিক্ষক রূপে তাঁর সাফল্য পুরস্কৃত হয় পশ্চিমবঙ্গের শিশু-অধিকার সংরক্ষণ কমিশনের দ্বারা, সেটারই উদ্ধৃতি থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন বনি, পাশে রয়েছেন স্বাতী (বাঁদিকে)। ডানদিকে: বনির কোচিংয়ের জোরে সল্টলেক স্টেডিয়ামে একটি ম্যাচ জেতে কিশলয়ের দলটি, সেই প্রসঙ্গেই ৯ই অক্টোবর, ২০১৭ সালে এবেলায় প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি বনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ

ডঃ পয়োষ্ণি মিত্রের বক্তব্য: "আজ তরুণ অ্যাথলিটদের মধ্যে শারীরিক স্বাতন্ত্র বিষয়ে সচেতনা বাড়ছে ঠিকই, অথচ ন্যূনতম এ সংযোগটুকুও বনির কপালে জোটেনি।" সারা দুনিয়ার ক্রীড়াবিদদের অধিকার নিয়ে লড়ছেন তিনি। সুইজারল্যাণ্ডের লৌসাঁ ভিত্তিক গ্লোবাল অবজারভেটরি ফর উইমেন, স্পোর্ট, ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির সিইও রূপে এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে মহিলা খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছেন ডঃ মিত্র, খেলাধূলার দুনিয়ায় চলতে থাকা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তাঁরা যাতে রুখে দাঁড়াতে পারেন।

"[বিমানবন্দর থেকে] ফিরে আসার পর থেকে স্থানীয় খবরের কাগজের লোকজন জ্বালিয়ে মেরেছে আমায়," একথা আজও ভোলেননি বনি, "'মহিলাদের দলে লুকিয়ে খেলছে একটা মরদ' – এই জাতীয় আলতু-ফালতু শিরোনামে খবর ছাপত।" ইছাপুরে ফিরে তো সে আরেক নরকযন্ত্রণা সইতে হয়েছিল তাঁকে: "আমার মা-বাবা, দাদা-দিদি, সব্বাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দুই দিদি আর ওদের শ্বশুরবাড়ির লোকজন তো রেগে কাঁই, যেন ওদের সম্মান কেউ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। সক্কাল সক্কাল ফিরলাম বটে, কিন্তু সন্ধে নামতে না নামতেই বাধ্য হলাম সব ছেড়েছুড়ে পালাতে।"

পকেটে হাজার দুয়েক টাকা নিয়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য হন বনি। গায়ে ছিল জিন্স, মাথায় কদমছাঁট চুল, সেদিনের কথা ভুলতে পারেননি তিনি আজও। হতভাগ্য এই মানুষটি এমন একটি জায়গা খুঁজছিলেন, যেখানে কেউই তাঁকে চেনে না।

পাল সমাজের মানুষ বনি, তাই: "[মাটির] মূর্তি গড়তে জানতাম, কাজের খোঁজে কৃষ্ণনগরে গিয়ে উঠলাম। হম্ মূর্তিকারী হ্যায় [আমরা মূর্তি গড়ি]।" মাটির প্রতিমা ও পুতুলের জন্য কৃষ্ণনগর জগদ্বিখ্যাত, ইছাপুরে বড়ো হওয়ার দিনগুলোয় তাঁর মেসোর থেকে এ শিল্পে হাতেখড়ি না পেলে বনির পক্ষে এ কাজটা করা সম্ভব হত না। তবে কৃষ্ণনগরে গিয়ে সে আরেক কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েন, শুকনো খড় আর পাটের দড়ি দিয়ে মূর্তির কাঠামো গড়তে বলা হয় তাঁকে। সেটায় সফল হলে দৈনিক ২০০ টাকা মাইনের কাজটা জোটে, শুরু হয় অজ্ঞাতবাস।

বাঁদিকে: ইছাপুরের মূর্তি-বানানোর কারখানায় বনি, বড়ো হওয়ার সময় এখানেই হাতেনাতে মূর্তিশিল্পে তালিম নিয়েছিলেন তিনি। ডানদিকে: খড় আর পাটের দড়ি বেঁধে বানানো প্রতিমার কাঠামো। কাজের খোঁজে কৃষ্ণনগরে গিয়ে এরকমই একটা কাঠামো বানিয়ে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন তিনি

ইছাপুরে তখন তাঁদের বড়োমেয়ে শঙ্করী ও ছেলে ভোলার সঙ্গে বাস করতেন বনির মা-বাবা অধীর ও নিভা। একা তিন-তিনটে বছর অজ্ঞাতবাসে কাটানোর পর শীতের এক হাড়কাঁপানি সকালে বনির ইচ্ছে হয় বাড়ি ফিরে যেতে। "সন্ধেবেলায় বাড়িতে পা রাখতে না রাখতেই পাড়ার লোকজন হামলা করে বসল। কিন্তু ধরা দেওয়ার পাত্র আমি নই, হাত ফসকে ঠিক পালিয়ে গেলাম। আমাকে আবার পালাতে দেখে দুচোখের বাঁধ ভেঙেছিল মায়ের।"

এই যে নিজেকে রক্ষা করতে বাধ্য হলেন, এ ঘটনা এর আগে বা পরে একাধিকবার ঘটেছে বনির সঙ্গে। তবে মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেদিন, "আমি যে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখি, এ কথা সব্বার সামনে প্রমাণ করেই ছাড়ব বলে বুক বাঁধলাম। শরীরে যা যা গড়বড় আছে, সবকিছু ঠিক করব," জানালেন তিনি। এরপরেই অস্ত্রোপচারের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন বনি।

জননাঙ্গে সার্জারি করাবেন বলে খোঁজ শুরু করলেন, শেষমেশ এমন এক ডাক্তারের হদিসও পেলেন যিনি কলকাতার কাছেই সল্টলেকে বসেন। রেলপথে ঘণ্টা চারেকের দূরত্ব। "প্রতি শনিবারে ১০-১৫ জন ডাক্তারের সঙ্গে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতেন ডঃ বি. এন. চ্যাটার্জি," বনি জানালেন। বেশ কয়েক মাস ধরে বারংবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান ডঃ চ্যাটার্জি। "এর আগে উনি তিনজন বাংলাদেশী নাগরিকের উপর এইধরনের অস্ত্রোপচার করেছিলেন, প্রত্যেকটাই সফল ছিল।" তবে প্রতিটা মানুষের দেহ যেহেতু আলাদা, তাই বনির সঙ্গে একাধিকবার বার্তালাপ না চালানো অবধি এ সার্জারিতে হাত দেননি তিনি।

মোট ২ লাখ টাকা খরচ হবে, কিন্তু ধনুকভাঙা পণ করে বসেছিলেন প্রাক্তন এই ফুটবলার। ২০০৩ সালে শুরু হয় তাঁর হরমোন প্রতিস্থাপনের চিকিৎসা (এইচআরটি), শরীরে টেস্টস্টেরনের মাত্রা বাড়ানোর জন্য প্রতিমাসে ১০০ টাকা দিয়ে ২৫০ মিলিগ্রাম টেস্টোভিরন ইঞ্জেকশন কিনতে হত। ডাক্তারের কাছে যাওয়া-আসা, ওষুধের খরচা এবং অপারেশনের জন্য টাকা জমাতে কলকাতার আশেপাশে দিনমজুরির ভিত্তিতে রংমিস্ত্রির কাজ শুরু করেন বনি। সঙ্গে কৃষ্ণনগরে তাঁর প্রতিমা গড়ার কাজ তো চলছিলই।

"সুরাটের একটা কারখানায় মূর্তি গড়ে এমন একজনকে চিনতাম, তার সঙ্গে পাড়ি জমালাম," বলছিলেন বনি। গণেশ চতুর্থী, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি বিভিন্ন পালা-পার্বণের মরসুমে হপ্তা-পিছু ছ'দিন করে প্রতিমা বানিয়ে দৈনিক ১,০০০ টাকা করে পেতেন সেখানে।

দুর্গাপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজোর উপলক্ষে প্রতিবছর অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ কৃষ্ণনগরে ফিরে আসতেন। ২০০৬ অবধি চলে এইভাবেই, তারপর কৃষ্ণনগরে বসেই চুক্তিমাফিক মূর্তি গড়ার কাজে হাত দেন বনি। "১৫০-২০০ ফুট উঁচু প্রতিমা কেমনভাবে গড়ে, সেটা শিখেছিলাম সুরাটে, এখানেও দেখলাম সেসবের চাহিদা বিশাল। অগস্ট থেকে নভেম্বর অবধি উৎসবের মরসুম, একজন মজুরকে সঙ্গে নিলাম কাজে, রোজগারপাতি বেশ ভালই হতে লাগল।"

বাঁদিকে: বনি ও স্বাতী। ডানদিকে: ইছাপুর গ্রামে পারিবারিক বাড়িতে বনি এবং তাঁর মা নিভা

এরকম সময়েই স্বাতী সরকারের প্রেমে পড়েন বনি, ইনিও কৃষ্ণনগর নিবাসী একজন মূর্তি-কারিগর। ইস্কুল-জীবনে ইতি টেনে মা ও চার বোনের সঙ্গে প্রতিমার অঙ্গসজ্জার কাজ করে পেট চালাতেন স্বাতী। বড্ডো টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন বনি, তাঁর মনে পড়ে: "ওকে তো আমার ব্যাপারে বলতেই হত। কিন্তু ডাক্তারবাবু কথা দিয়েছিলেন [তাঁর অপারেশনের সাফল্যের বিষয়ে], তাই একদিন ঠিক করলাম যে নাহ্, এবার তাহলে পেড়েই ফেলি কথাটা।"

বনির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্বাতী ও তাঁর মা দুজনেই, এমনকি ২০০৬ সালে অস্ত্রোপচারের সময় তাঁর সম্মতির নথিতে যে সইটা আছে, সেটা স্বাতীরই। তিন বছর পর, ২০০৯ সালের ২৯শে জুলাই তাঁরা বিয়ে করেন।

বিয়ের রাত্রে তাঁর মা বনিকে ঠিক কী বলেছিলেন, সেটা মনে রেখেছেন স্বাতী: "তোমাগো শরীরটায় কী না কী গড়বড় আছে হেইডা তো আমার মাইয়াটা বুঝে গো। তার পরেও তোমারে বিয়া করবা ঠিক করসে, তাইলে আমি আর বাগড়া দিবার কেডা শুনি? তুমি সাথ দিবা, তুমি থাকবা।"

***

বনি ও স্বাতীর দাম্পত্য জীবনের শুরুটা বেশ কষ্টের ছিল, শকুনের মতো উড়ে এসে জুড়ে বসে উৎখাত। আজেবাজে কথা বলতে শুরু করে কৃষ্ণনগরের লোকজন, ফলত আবারও মুহাজির হতে বাধ্য হন বনি। তবে এবার আর একা নন, স্ত্রীর হাত ধরে ৫০০ কিমি দূর দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়ায় এসে সংসার পাতেন। অচেনা মুখের ভিড়ে আবারও হারিয়ে যাওয়া পালা। সবচাইতে কাছের মূর্তি গড়ার কারখানায় কাজ নেন বনি। "ওনারা আমার হাতের কাজ দেখে ৬০০ টাকার দৈনিক মজুরি দেবেন বলে ঠিক করেন। এককথায় রাজি হয়ে যাই। মাটিগাড়ার মানুষজন ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন," আশেপাশের পুরুষেরা কেমন দরাজ মনে আপন করে নিয়েছিলেন তাঁকে, সন্ধে নামলেই কেমনভাবে তাঁরা বনিকে ডেকে নিতেন চায়ের আড্ডায়, এসব কথা মনে করেন তিনি।

বাঁদিকে: গ্রামে একটা চায়ের দোকানে বনি পাল। ডানদিকে: স্থানীয় কাঠের ব্যবসায়ী পুষ্পনাথ দেবনাথ (বাঁয়ে) ও নারকেলের জল-বিক্রেতা গোরঙ্গ মিশ্রের (ডানদিকে) সঙ্গে

বিয়ের পরেও তাঁকে মেনে নেয়নি বনির পরিবার, তাই শত ইচ্ছে সত্ত্বেও ইছাপুরে আর ফেরা হয় না। এমনকি বাবা মারা যাওয়ার পর তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও আসতে মানা করা হয় বনিকে। "শুধু খেলোয়াড় নয়, আমার মতো এমন লাখো ইনসান আছে যারা সমাজের ভয়ে বাড়িতেই বন্দি," চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন বনি।

বনির জীবনকাহিনি ঘিরে 'আমি বনি' নামক তথ্যচিত্রটি ২০১৬ সালে যেদিন কলকাতার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা ছায়াছবির পুরস্কার পায়, সেদিন এই দম্পতির মনে হয় যে সত্যিই এতকাল পরে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে তাঁদের জীবনসংগ্রাম। তার অনতিকাল পরেই কিশলয় শিশু নিবাসে ফুটবল প্রশিক্ষকের চাকরি পান বনি, বাচ্চাছেলেদের জন্য তৈরি বারাসতের এই শিশুযত্ন-মূলক প্রতিষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গের শিশু-অধিকার সংরক্ষণ কমিশনের দ্বারা পরিচালিত (ডব্লিউবিসিপিসিআর)। এটির সভাপতি অনন্যা চক্রবর্তীর কথায়: "আমাদের মনে হয় যে বাচ্চারা ওঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হতে পারবে। বনি একজন প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার, রাজ্যের জন্য অসংখ্য শিরোপা জিতে এনেছেন, আমরা সব জেনেশুনেই ওঁকে প্রশিক্ষকের চাকরিটা দিই। মানুষটা বেকার হয়ে বসেছিলেন। ঠিক করলাম যে নাহ্, এককালে উনি যে কী বিশাল মাপের খেলোয়াড় ছিলেন, একথাটা নিজেদের ভুলতে দেওয়া চলবে না।"

এপ্রিল ২০১৭ থেকে এ অবধি ওখানেই কোচিং করছেন বনি, এছাড়া ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেন। বাচ্চাদের সামনে নিজের লৈঙ্গিক পরিচয়ের কথা খোলাখুলি ভাবে বলেন, ফলত এরই মধ্যে অনেকের বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে উঠেছেন তিনি, এমন এক মানুষ যাঁর কাছে চেপে রাখা সমস্ত কথা উজাড় করে দেওয়া যায়। অথচ ভবিষ্যত নিয়ে ধোঁয়াশা যে কেটেও কাটে না: "আমার চাকরিটা স্থায়ী নয়। যেদিন যেদিন ওঁরা কাজে ডাকেন, শুধু ওইদিনগুলোর ভিত্তিতেই মাইনে পাই।" মাস গেলে সাধারণত ১৪,০০০ টাকা হাতে আসে, তবে ২০২০ সালের কোভিড-১৯ অতিমারির সময় চার-চারটে মাস একটা টাকাও জোটেনি।

২০২০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ইছাপুরে তাঁর এই বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে একটা বাড়ি বানানোর সিদ্ধান্ত নেন বনি, পাঁচবছরের জন্য খানিকটা টাকাও ধার করে ফেলেন। আপাতত নিজের মা, দাদা আর বড়দির সঙ্গে সস্ত্রীক বাস করছেন তিনি। হ্যাঁ, এটা সেই বাড়িই বটে, এককালে যেখান থেকে প্রাণ হাতে করে বারবার পালিয়ে আসতে বাধ্য হতেন। বন্দনার ফুটবল-জীবনের রোজগারে যে বাড়িটা গড়া হয়েছিল, আজ তারই একটা ছোট্ট কামরায় স্বাতীর সঙ্গে মাথা গুঁজেছেন বনি। একছাদের তলায় আছেন তো কী হয়েছে? তাঁর পরিবার আজ অবধি আপন করে নিতে পারেনি তাঁকে। ঘরের ঠিক বাইরেই একফালি জায়গায় গ্যাস-চালিত চুল্লির আঁচে রান্নাবান্নার কাজ সারেন এই দম্পতি।

বাঁদিকে: স্বাতী ও বনি, ইছাপুরের তাঁদের অসম্পূর্ণ বাড়ির বাইরে। ডানদিকে: দম্পতির একটাই আশা, নতুন বাড়িটা হলে আর কিছু হোক বা না হোক, ছোট্ট শোয়ার ঘরের দেরাজে রাখা ট্রফিগুলো অন্তত স্থায়ী একটা ঠিকানা পাবে

বাড়ি বানাবেন বলে ৩৪৫,০০০ টাকার ক্ষুদ্রঋণ নিয়েছেন। বনি ভেবেছিলেন, তাঁর জীবন ঘিরে বানানো তথ্যচিত্রটির সত্ত্ব বেচে সেটা শোধ করবেন। কিন্তু মুম্বই নিবাসী চিত্র পরিচালক আজ অবধি সে ছায়াছবিটির কাজ শুরু কর উঠতে পারেননি, ফলত বনির যা কিছু ধার তা এখনও শোধ করা যায়নি।

সুটকেস-বোঝাই শংসাপত্র আর চকচকে ট্রফি সাজিয়ে নিজের উভলিঙ্গ জিন্দেগির ইতিবৃত্ত শোনাচ্ছিলেন মানুষটি। অনিশ্চয়তা পিছু ছাড়ে না তাঁদের, তা সত্ত্বেও খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া চিরকুট, ছবি, আরও হরেক কিসিমের স্মৃতিচিহ্ন সযত্নে এই লাল সুটকেসটিতে ভরে দেরাজের উপর তুলে রেখেছেন বনি ও স্বাতী। একটাই আশা, বছর দুই হতে চলল যে বাড়িটি বানানোর কাজে হাত দিয়েছেন, সেটা শেষ হলে অন্তত স্থায়ী একখান ঠিকানা জুটবে এই স্মারকগুলির।

"মাঝেমধ্যে ১৫ই অগস্ট [স্বাধীনতা দিবস] এলে এখনও আমি গাঁয়ের ক্লাব-টাবের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলি," জানালেন বনি, "তবে দেশের হয়ে আমার খেলার সাধটা অপূর্ণই রয়ে গেল।"

অনুবাদ: জশুয়া বোধিনেত্র (শুভঙ্কর দাস)