धड़गांव क्षेत्र के अकरानी तालुक़ा में तपती दोपहरी में शेवंता तड़वी अपने सिर पर साड़ी का पल्लू डाले बकरियों के एक छोटे से झुंड के पीछे भागती हैं. जब बकरी का कोई बच्चा झाड़ियों में घुसता है या फिर किसी के खेत में घुसने की कोशिश करता है, तो वह ज़मीन पर डंडा पटकते हुए उसे झुंड में वापस लाती हैं. वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, “मुझे उन पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है. छोटे वाले ज़्यादा शैतान हैं. वे कहीं भी भाग जाते हैं, अब तो ये मेरे लिए बच्चों जैसे हैं.”

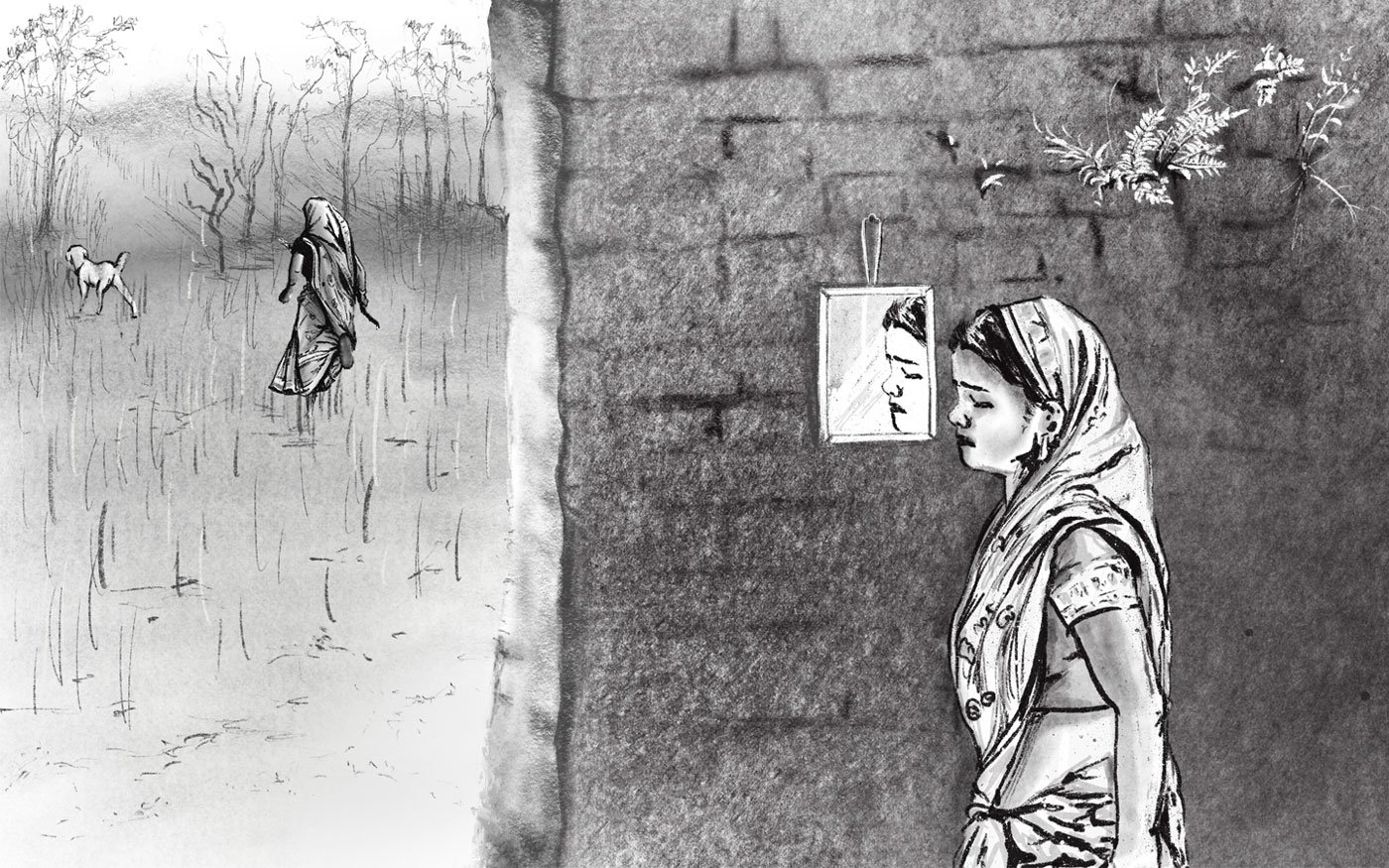

वह जंगल की ओर बढ़ चुकी हैं जो कि नंदुरबार ज़िले के हरणखुरी गांव के ‘महाराजपाड़ा’ बस्ती स्थित उनके घर से तक़रीबन चार किलोमीटर दूर है. यहां वह अपनी बकरियों, चहचहाती चिड़ियों, और हवा से झूमते पेड़ों के बीच अकेली रहती हैं और उन्मुक्त जीवन जीने को आज़ाद हैं. वह वनज़ोटी (बांझ औरत), दलभद्री (अभागी औरत), और दुष्ट (शैतान) जैसे तानों से भी आज़ाद हैं, जो शादी के 12 वर्षों में उन्हें रोज़ दिए जाते रहे.

शेवंता सवालिया लहज़े में कहती हैं, “जो आदमी बच्चा नहीं पैदा कर सकते, उनके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द क्यों नहीं बने हैं?”

अब जीवन के 25 बसंत देख चुकी शेवंता (बदला हुआ नाम) शादी के समय महज़ 14 साल की थी. उनके 32 वर्षीय पति रवि एक खेतिहर मज़दूर हैं, जो काम मिलने की दशा में हर दिन लगभग 150 रुपए तक कमा लेते हैं. वह शराबी भी हैं. महाराष्ट्र के आदिवासी बाहुल्य ज़िले में रहने वाले ये लोग भीलों के आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं. शेवंता बताती हैं कि रवि (बदला हुआ नाम) ने उन्हें पिछली रात भी पीटा था. वह कंधा उचकाते हुए कहती हैं, “यह कोई नई बात बिल्कुल नहीं है. मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती. डॉक्टर ने कहा था कि मेरे गर्भाशय में ही दिक़्क़त है, इसलिए मैं दोबारा मां नहीं बन सकती.”

2010 में धड़गांव के ग्रामीण अस्पताल में शेवंता के गर्भपात के समय यह पाया गया था कि शेवंता को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीसीओएस) है, जिसका मतलब शेवंता के हिसाब से ख़राब गर्भाशय होता है. वह उस समय महज़ 15 साल की थीं और उनको तीन महीने का गर्भ था.

शेवंता जब महाराजपाड़ा बस्ती में जंगल के पास अपनी 12 बकरियां चराने के लिए बाहर होती हैं, तब वह ‘बांझ’ जैसे तानों से मुक्त होती हैं

पीसीओएस हार्मोन से जुड़ा एक विकार है, जो प्रजनन की उम्र में कुछ महिलाओं में होता है. इसकी वजह से उनको असामान्य, अनियमित या लंबी अवधि के माहवारी चक्र होते हैं; बढ़े हुए एण्ड्रोजन (नर-हार्मोन) के स्तर और बढ़े हुए अंडाशय के साथ अंडे के आसपास गर्भाशयी पुटक (फ़ॉलिकल) होते हैं. इस विकार की वजह से बांझपन, गर्भपात और समय से पहले प्रसव जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

मुंबई स्थित भारत के प्रसूति एवं स्त्रीरोग संबंधी संघ (फ़ेडरेशन ऑफ आब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसायटीज़ ऑफ इंडिया) की अध्यक्ष डॉक्टर कोमल चव्हाण बताती हैं, “पीसीओएस के अलावा, ख़ून की कमी, सिकल सेल रोग, साफ़-सफ़ाई के प्रति सजगता की कमी, और यौन संचारित रोग भी औरतों में बांझपन का कारण बनते हैं.”

शेवंता को मई 2010 का वह दिन आज भी अच्छी तरह से याद है, जब उनका गर्भपात हुआ था और उनको पीसीओएस का पता चला था. वह कड़ी धूप में अपना खेत जोत रही थीं. वह याद करते हुए बताती हैं, “मेरे पेट में सुबह से ही बहुत दर्द था. मेरे पति ने मेरे साथ डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया था, इसलिए मैं दर्द को नज़रंदाज़ करते हुए काम पर चली गई. दोपहर तक दर्द असहनीय हो गया था और ख़ून निकलने लगा. मेरी साड़ी ख़ून से लथपथ हो गई थी. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है.” जब वह बेहोश हो गईं, तो दूसरे खेतिहर मज़दूर उन्हें धड़गांव के अस्पताल ले गए, जो वहां से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

पीसीओएस का पता चलने के बाद उनकी ज़िंदगी एकदम से ही बदल गई.

शेवंता के पति तो यह मानने से भी इनकार करते हैं कि शेवंता को ऐसी कोई शारीरिक बीमारी है जिससे बांझपन होता है. शेवंता कहती हैं, “अगर वह मेरे साथ डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं मां क्यों नहीं बन सकती?” बल्कि मामले को समझने की कोशिश करने की बजाय, वह शेवंता के साथ अक्सर असुरक्षित सेक्स करता है और कभी-कभी यौन हिंसा भी करता है. शेवंता बताती हैं, “बार-बार की कोशिशों के बाद भी जब मेरे माहवारी के दिन आते हैं, तो वह कुंठाग्रस्त हो जाता है और उसकी वजह से वह [सेक्स के समय] और भी आक्रामक हो जाता है.” वह तनिक फुसफुसाने के लहज़े में कहती हैं, “मुझे यह [सेक्स] पसंद नहीं है. मुझे बहुत दर्द होता है. कभी-कभी जलन और खुजली भी होती है. यह सब 10 सालों तक चलता रहा. शुरुआत में तो मैं रोया भी करती थी, लेकिन धीरे-धीरे मेरे आंसू निकलने बंद हो गए.”

अब उन्हें लगता है कि बांझपन और उसके साथ मिला सामाजिक कलंक, पैदा हुई असुरक्षा, और नसीब में आया अकेलापन ही उनकी क़िस्मत में हैं. वह कहती हैं, “शादी से पहले मैं बहुत बातूनी थी. जब मैं पहली बार यहां आई थी, तब मोहल्ले की औरतें तनिक दोस्ताना बर्ताव करती थीं. लेकिन जब उन्होंने देखा कि शादी के दो साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे नज़रंदाज़ करना शुरू कर दिया. वे अपने नवजात बच्चों तक को भी मुझसे दूर रखने की कोशिश करती हैं. वे कहती हैं कि मैं पापी हूं,”

शेवंता के एक कमरे के मकान में बर्तन और ईंट का चूल्हा. उनको डर है कि उनका पति उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लेगा

अपने परिवार के एक कमरे के ईंट के मकान में, जिसमें गिनती के बर्तन ही हैं और ईंट का एक चूल्हा है, अकेले रहते हुए शेवंता को यह डर भी सताता है कि उनका पति दूसरी शादी कर लेगा.वह कहती हैं, “मैं कहीं और जा भी नहीं सकती. मेरे मां-बाप घास-फूस की झोपड़ी में रहते हैं और दूसरों के खेतों पर काम करके दिन भर में बमुश्किल 100 रुपए कमाते हैं. मेरी चार छोटी बहनें भी अपनी-अपनी दुनिया में व्यस्त हैं. मेरे ससुराल वाले मेरे पति को शादी के लिए लड़कियां दिखाते रहते हैं. अगर उसने मुझे छोड़ दिया, तो मैं कहां जाऊंगी?”

शेवंता को कृषि मज़दूरी में साल के क़रीब 160 दिन, 100 रुपए रोज़ाना की पगार पर काम मिल जाता है. किसी-किसी महीने क़िस्मत ठीक रही, तो वह महीने में 1000-1500 रुपए कमा लेती हैं, लेकिन इतनी कमाई होना भी उनके हाथ में नहीं है. वह बताती हैं, “मेरे पास राशन कार्ड तक नहीं है. मैं महीने में क़रीब 500 रुपए चावल, ज्वार के आटे, तेल, और मिर्च पाउडर पर ख़र्च करती हूं. बाक़ी रुपए मेरा पति छीन लेता है. वह मुझे घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं देता, इलाज तो दूर की बात है. और अगर मैं इसके लिए पैसे मांगती हूं, तो वह मुझे मारता है. मुझे नहीं पता कि वह अपनी कभी-कभार की कमाई से शराब पीने के अलावा और क्या काम करता है.”

उनके पास कभी 20 बकरियां हुआ करती थीं, लेकिन उनका पति एक-एक करके बकरियां बेचे जा रहा है और अब उनके पास सिर्फ़ 12 बकरियां बची हैं.

ख़राब माली हालत के बावजूद शेवंता ने अपनी बस्ती से 61 किलोमीटर दूर स्थित शहाडे क़स्बे के एक डॉक्टर के प्राइवेट क्लीनिक पर अपने बांझपन का इलाज करवाने के लिए रुपये बचाए हैं. उन्होंने डिंबक्षरण (ऑव्युलेशन) के इलाज के लिए 2015 में तीन महीने और 2016 में तीन और महीनों के लिए क्लोमीफ़ीन थेरेपी करवाने के लिए 6,000 रुपये दिए. वह बताती हैं, “तब धड़गांव के अस्पताल में कोई दवा भी मौजूद नहीं थी, इसलिए मैं अपनी मां के साथ शहाडे के प्राइवेट क्लीनिक में इलाज करवाने गई.”

वर्ष 2018 में उन्हें वही चिकित्सा धड़गांव ग्रामीण अस्पताल में मुफ़्त में मुहैया हुई, लेकिन तीसरी बार भी सफलता नहीं मिली. वह निराश होकर कहती हैं, “उसके बाद मैंने इलाज करवाने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया. अब मेरी बकरियां ही मेरे बच्चे हैं.”

कई आदिवासी परिवार धड़गांव के पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं

30 बेड की सुविधा वाले धड़गांव ग्रामीण अस्पताल में आसपास के 150 गांवों से मरीज़ आते हैं और हर रोज़ ओपीडी में तक़रीबन 400 रोगी रजिस्टर किए जाते हैं. वहां के स्त्रीरोग विशेषज्ञ और ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर संतोष परमार बताते हैं कि हर इलाज मामले के हिसाब से अलग-अलग होता है. वह कहते हैं, “क्लोमीफ़ीन सिट्रेट, गोनैडोट्रॉपिंस, और ब्रोमोक्रिप्टीन जैसी दवाएं कुछ ही लोगों पर काम करती हैं. दूसरे मामलों में कृत्रिम गर्भाधान (आइवीएफ) और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान (आइयूआइ) जैसी विकसित प्रजनन तकनीकों के इस्तेमाल में लाए जाने की ज़रूरत होती है.”

परमार बताते हैं कि धड़गांव के अस्पताल में वीर्य की जांच, शुक्राणु की गणना, ख़ून और पेशाब की जांच और गुप्तांग की जांच जैसी बुनियादी जांच ही संभव है, लेकिन बांझपन का विकसित इलाज यहां तो क्या नंदुरबार सिविल अस्पताल में भी संभव नहीं है. वह बताते हैं, “इसलिए लोग इलाज के लिए ज़्यादातर प्राइवेट क्लीनिकों पर ही निर्भर रहते हैं, जहां उन्हें हज़ारों रुपये ख़र्च करने पड़ते हैं.” अस्पताल में परमार एकमात्र स्त्रीरोग विशेषज्ञ हैं, जो गर्भनिरोधक सेवाओं से लेकर जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल तक का जिम्मा संभालते हैं.

वर्ष 2009 में स्वास्थ्य नीति और योजना (हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग) नामक पत्रिका में छपे एक शोधपत्र में कहा गया है कि भारत में बांझपन के प्रसार के बारे में साक्ष्य ‘बहुत कम और पुराने हैं’. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ( NFHS-4 ; 2015-16) के हवाले से कहें, तो 40-44 साल आयु वर्ग की औरतों में से 3.6 प्रतिशत को कभी बच्चा नहीं हुआ है. जनसंख्या स्थिरीकरण पर ध्यान देने की वजह से, बांझपन की रोक-थाम और देखभाल जैसा काम जन स्वास्थ्य सेवा का कम प्राथमिकता वाला और उपेक्षित काम ही रहा है.

शेवंता का यह सवाल बिल्कुल वाजिब है, “अगर सरकार गर्भनिरोध के लिए कंडोम और दवाइयां भेजती है, क्या सरकार बांझपन के लिए यहां मुफ़्त उपचार मुहैया नहीं करवा सकती?”

इंडियन जर्नल ऑफ़ कम्युनिटी मेडिसिन में 2012-13 में प्रकाशित 12 राज्यों में किए गए एक अध्ययन में पता चला कि ज़्यादातर ज़िला अस्पतालों में रोक-थाम और प्रबंधन की प्राथमिक ढांचागत और नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में यह उपलब्धता नहीं थीं. वीर्य के जांच की सेवा 94 प्रतिशत पीएचसी और 79 प्रतिशत सीएचसी में उपलब्ध नहीं थी. एडवांस लेबोरेटरी सर्विस 42 प्रतिशत ज़िला अस्पतालों में उपलब्ध थी, लेकिन सीएचसी के मामले में यह आंकड़ा महज़ 8 प्रतिशत का ही था. नैदानिक लेप्रोस्कोपी की सुविधा सिर्फ़ 25 प्रतिशत ज़िला अस्पतालों में थी और हिस्टेरोस्कोपी उनमें से सिर्फ़ 8 प्रतिशत में ही थी. क्लोमीफ़ीन द्वारा डिंबक्षरण प्रवर्तन (ऑव्युलेशन इंडक्शन) की सुविधा 83 प्रतिशत ज़िला अस्पतालों में और गोनैडोट्रॉपिंस की सुविधा उनमें से सिर्फ़ 33 प्रतिशत में ही थी. इस सर्वेक्षण से यह भी पता लगा कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों का सर्वे किया गया, वहां के कर्मचारियों में से किसी को भी उनके केंद्रों के द्वारा बांझपन प्रबंधन का प्रशिक्षण नहीं मिला था.

भारतीय चिकित्सा संघ (आइएमए) के नासिक चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष, डॉक्टर चंद्रकांत संकलेचा कहते हैं, “उपचार की सुलभता तो एक मुद्दा है ही, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में स्त्रीरोग विशेषज्ञों का अभाव उससे भी कहीं ज़्यादा गंभीर मुद्दा है. बांझपन के इलाज में प्रशिक्षित और क़ाबिल स्टाफ़ तथा उच्च तकनीकी उपकरणों की ज़रूरत होती है. चूंकि सरकार की प्राथमिकता में जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल है, इसलिए सिविल अस्पतालों और पीएचसी में बांझपन का सस्ता उपचार मुहैया करवा पाना आर्थिक वजहों से मुश्किल है.”

गीता वलवी चारपाई पर राजमा सुखाती हुईं; वह अपने पति की मदद के बिना बरिसपाड़ा की एक एकड़ ज़मीन पर खेती करती हैं. पति द्वारा किए गए इतने सालों के अत्याचारों की वजह से उन्हें पीठ में तथा शरीर के कई और हिस्सों में लगातार दर्द होता रहता है

शेवंता के गांव से पांच किलोमीटर दूर स्थित गांव बरिसपाड़ा में, गीता वलवी अपनी झोपड़ी के बाहर खाट (चारपाई) पर राजमा सुखा रही हैं. गीता (उम्र 30 वर्ष) की शादी 17 साल पहले सूरज (उम्र 45 वर्ष) से हुई थी, जो एक कृषि मज़दूर है. वह बहुत ज़्यादा शराब पीता है. ये लोग भी भील समुदाय के हैं. आशा वर्कर के बहुत बार कहने पर सूरज (बदला हुआ नाम) ने 2010 में जांच करवाई और फिर यह बात सामने आई कि उनमें शुक्राणुओं की कमी है. उसके कुछ साल पहले 2005 में इस जोड़े ने एक लड़की को गोद लिया था, लेकिन गीता की सास और उनका पति बच्चा न होने की वजह से उनको यातनाएं देते रहते हैं. गीता कहती हैं, “वह बच्चा न होने का दोष मुझको देता है, जबकि कमी उसमें है, मुझमें नहीं. लेकिन मैं औरत हूं, इसलिए दूसरी शादी नहीं कर सकती.”

गीता (बदला हुआ नाम) ने 2019 में अपने एक एकड़ खेत में 20 किलोग्राम राजमा और एक क्विंटल ज्वार उगाया. अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए गीता कहती हैं, “ये सब घर पर खाने के लिए है. मेरा पति खेत में किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता. वह खेतों पर मज़दूरी करके जो कुछ भी कमाता है उसे शराब और जुए में गंवा देता है. वह बस मुफ़्त का खाता है!”

वह बताती हैं, “वह जब शराब पीकर घर आता है, तो मुझे लात मारता है और कभी-कभी डंडे से भी पीटता है. नशे की हालत में नहीं होने पर वह मुझसे बात भी नहीं करता.” इतने सालों तक लगातार हुई घरेलू हिंसा की वजह से उनको अक्सर पीठ, कंधों, और गर्दन में दर्द रहता है.

गीता कहती हैं, “हमने मेरे देवर की लड़की को गोद लिया था, लेकिन मेरे पति को अपना बच्चा चाहिए, वह भी लड़का, इसलिए आशा ताई के कहने के बावजूद भी वह कंडोम का इस्तेमाल करने और शराब पीना बंद करने से इंकार करता है.” आशा कार्यकर्ता हर हफ़्ते उनका हालचाल पूछने जाती हैं और उन्होंने सलाह भी दी है कि उनका पति कंडोम इस्तेमाल करे, क्योंकि गीता को सेक्स के समय दर्द, घाव, पेशाब में जलन, असामान्य रूप से सफ़ेद पानी आने, और पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है. यह सब यौन संचारित रोग के या प्रजनन नली के संक्रमण के सूचक हैं.

स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने गीता को भी इलाज करवाने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया है, वह इलाज नहीं करवाना चाहती हैं. गीता सवालिया लहज़े में कहती हैं, “अब डॉक्टर से मिलने या इलाज करवाने का क्या फ़ायदा है? दवाओं से हो सकता है कि मेरा शारीरिक दर्द चला जाए, लेकिन क्या मेरा पति शराब पीना बंद कर देगा? क्या वह मुझे परेशान करना बंद कर देगा?”

डॉक्टर परमार का कहना है कि वह हर हफ़्ते कम से कम चार से पांच ऐसे जोड़ों को देखते हैं, जहां पति की शराब पीने की आदत की वजह से होने वाली शुक्राणुओं की कमी, बांझपन का मुख्य वजह होती है. वह बताते हैं, “बांझपन के संदर्भ में पुरुषों के शारीरिक दोषों के बारे में अज्ञानता होने की वजह से औरतों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर औरतें अकेले ही आती हैं. औरतों पर ही सारा दोष डालने की बजाय यह ज़रूरी है कि पुरुष इस बात को समझें और अपनी जांच करवाएं.”

जनसंख्या स्थिरीकरण पर ध्यान देने की वजह से, बांझपन की रोक-थाम और उस संबंध में ज़रूरी देखभाल, जन स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकता में नहीं है और उपेक्षित है. बांझपन में पुरुषों के शारीरिक दोषों के बारे में अज्ञानता होने की वजह से औरतों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है

डॉक्टर रानी बांग, जो पिछले तीस सालों से पूर्वी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली आदिवासी क्षेत्र में प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काम करती आई हैं, बताती हैं कि बांझपन चिकित्सा का मुद्दा, मेडिकल से ज़्यादा सामाजिक मुद्दा है. वह कहती हैं, “पुरुषों में बांझपन एक बड़ी समस्या है, लेकिन बांझपन सिर्फ़ औरतों की समस्या मानी जाती है. इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है.”

हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग पत्रिका में छपे लेख में, लेखक इस बात को रेखांकित करते हैं: “हालांकि बहुत कम औरतें और जोड़े ही बांझपन से प्रभावित होते हैं, यह प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है.” लेख के अनुसार हालांकि बांझपन के मुख्य और गौड़ कारण पुरुषों और औरतों दोनों से संबंधित हैं, लेकिन “बांझपन का डर औरतों में बहुत ज़्यादा होता है, उनकी पहचान, उनकी हैसियत, और सुरक्षा सब पर इसका असर पड़ता है और उनको दोषारोपण और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है; और औरतें परिवार और समाज में अपनी बात रखने और अपनी शर्तों पर जीने का मौक़ा खो देती हैं.”

गीता ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और 2003 में 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई. उन्होंने कभी ग्रैजुएट होने का सपना देखा था. अब वह अपनी 20 साल की बेटी लता (बदला हुआ नाम) को अपना सपना पूरा करते हुए देखना चाहती हैं. वह अभी धड़गांव माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है. गीता कहती हैं, “यह मेरी कोख से नहीं जन्मी है, तो क्या हुआ. मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो.”

किसी ज़माने में गीता को सजना-संवरना पसंद था. वह कहती हैं, “मुझे बालों में तेल लगाना, उनको शिकाकाई से धोना और शीशे में अपने आपको निहारना बहुत अच्छा लगता था.” उनको चेहरे पर पाउडर लगाने, बाल संवारने, और अच्छे से साड़ी पहनने के लिए किसी ख़ास मौके का इंतज़ार नहीं रहता था, लेकिन शादी के 2 साल बाद भी गर्भवती होने का कोई लक्षण न दिखने पर सजने-संवरने की वजह से उनकी सास और पति ने उनको ‘बेशर्म’ कहना शुरू कर दिया, और गीता ने ख़ुद पर ध्यान देना बंद कर दिया. वह सवालिया लहज़े में कहती हैं, “मुझे अपना बच्चा नहीं होने का कोई दुःख नहीं है; मुझे अब अपना बच्चा चाहिए भी नहीं. लेकिन सुंदर लगने में क्या बुराई है?”

धीरे-धीरे रिश्तेदारों ने उन्हें शादियों, नामकरण, और अन्य पारिवारिक समारोहों में बुलाना बंद कर दिया और इस प्रकार उनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया. गीता बताती हैं, “लोग मेरे पति और ससुराल वालों को ही बुलाते हैं. उन्हें नहीं पता कि मेरे पति में शुक्राणुओं की कमी है. मैं बांझ नहीं हूं. अगर उन्हें पता होता, तो क्या वह उसे भी बुलाना बंद कर देते?”

पारी और काउंटरमीडिया ट्रस्ट की ओर से ग्रामीण भारत की किशोरियों तथा युवा महिलाओं पर राष्ट्रव्यापी रिपोर्टिंग की यह परियोजना, पापुलेशन फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा समर्थित एक पहल का हिस्सा है, ताकि आम लोगों की बातों और उनके जीवन-अनुभवों के माध्यम से इन महत्वपूर्ण, लेकिन हाशिए पर पड़े समूहों की स्थिति का पता लगाया जा सके.

इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं? कृपया [email protected] पर मेल करें और उसकी एक कॉपी [email protected] पर भेज दें

अनुवादः नेहा कुलश्रेष्ठ