यह पैनल 'काम ही काम, महिलाएं गुमनाम' नामक फ़ोटो प्रदर्शनी का हिस्सा है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों की विविधता को दर्ज किया गया है. ये सभी तस्वीरें साल 1993 से 2002 के बीच 10 राज्यों में घूम-घूम कर पी. साईनाथ द्वारा खींची गई हैं. यहां, पारी ने इस फ़ोटो प्रदर्शनी का रचनात्मकता के साथ डिजिटल प्रस्तुतीकरण किया है जिसे कई वर्षों तक देश के अधिकांश हिस्सों में दिखाया जाता रहा है.

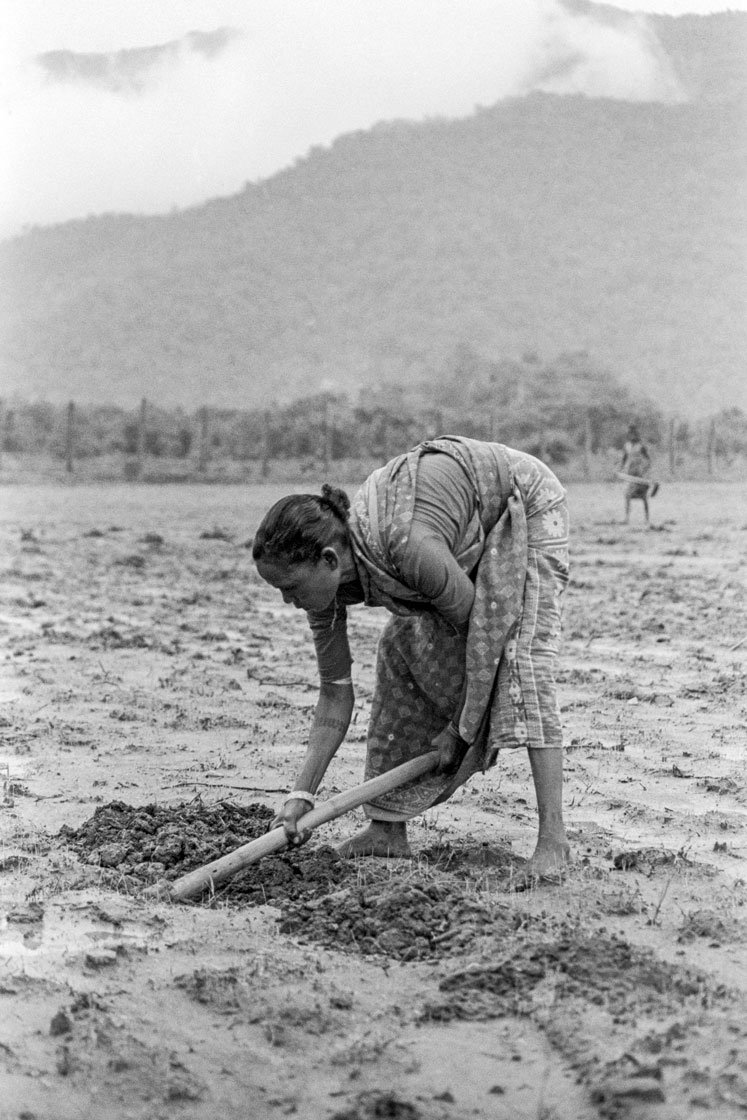

जीवन भर का झुकना

विजयनगरम में, दोपहर की धूप से परेशान होकर, वह थोड़ी देर के लिए रुकी. लेकिन पहले की तरह झुकी ही रही. वह जानती थी कि क्षण भर में ही, उसे फिर से काम शुरू करना होगा - उसी मुद्रा में.

काजू के इन्हीं खेतों में, उसके गांव की महिलाओं के दो अन्य समूह भी काम कर रहे थे. एक समूह, खेत से दो किलोमीटर दूर स्थित अपने घर से दोपहर का खाना और पानी साथ लाया था. दूसरा समूह, विपरीत दिशा में काम कर रहा था. काम करते समय सभी महिलाएं झुकी हुई थीं.

ओडिशा के रायगड़ा में स्थित इस खेत में पुरुष भी थे. लेंस की नज़र से देखने पर, यह एक अद्भुत नज़ारा था. सभी पुरुष खड़े थे, जबकि सभी महिलाएं झुकी हुई थीं. ओडिशा के नुआपाड़ा में, बारिश भी इस महिला को खर-पतवार निकालने से नहीं रोक पाई. कमर से नीचे झुककर, वह अपना काम किए जा रही थी. एक हाथ में छतरी लिए हुए.

हाथ से रोपाई, बुआई करना और खर-पतवार निकालना कड़ी मेहनत का काम है. ऐसा करते समय, पीड़ादायक स्थिति में घंटों झुके रहना पड़ता है.

भारत में 81 प्रतिशत महिलाएं खेती-बाड़ी, मज़दूरी, वन्य-उत्पाद इकट्ठा करने, और पशुओं की देखभाल का काम करती हैं. कृषि-कार्यों में जेंडर (लिंग) के आधार पर एक बड़ा विभाजन देखने को मिलता है. महिलाओं को हल जोतने की अनुमति नहीं है. लेकिन कृषि के बाक़ी काम वही करती हैं, विशेष रूप से बीज का प्रत्यारोपण, खर-पतवार निकालना, फ़सलों की कटाई, अनाज की सफ़ाई, और फ़सल कटाई के बाद के अन्य सभी काम.

एक विश्लेषण के अनुसार, कृषि-कार्यों के कुल श्रम-बल में सेः

32

प्रतिशत महिलाएं, ज़मीन को खेती के लिए तैयार करती हैं.

76

प्रतिशत महिलाएं, बीज बोने का काम करती हैं.

90

प्रतिशत महिलाएं, बीज के प्रत्यारोपण में लगी हुई हैं.

82

प्रतिशत महिलाएं, काटी गई फ़सल को खेत से घर तक ढोती हैं.

100

प्रतिशत महिलाएं, भोजन बनाने का काम करती हैं. और

69

प्रतिशत महिलाएं, दुग्ध-उत्पादन में लगी हुई हैं.

इनमें से अधिकतर गतिविधियों का मतलब है देर तक झुके रहना या बैठकर काम करना. इसके अलावा, खेती में इस्तेमाल होने वाले कई औज़ार तथा उपकरण महिलाओं की सुविधानुसार नहीं बनाए गए हैं.

खेतों में काम करते समय, महिलाओं को झुककर या बैठे हुए लगातार आगे की ओर बढ़ना पड़ता है. इसीलिए, उनकी पीठ और पैरों में गंभीर दर्द एक आम समस्या है. रोपण के दौरान, अक्सर गहरे पानी में खड़े रहने के कारण इन महिलाओं को त्वचा-रोग का भी ख़तरा लगा रहता है.

इसके इलावा, उन उपकरणों से चोट लगने का ख़तरा रहता है, जो पुरुषों को नज़र में रखकर बनाए गए हैं, महिलाओं को नहीं. हंसुआ और दरांती से चोट लगना एक आम बात है, जबकि चिकित्सकीय देखभाल मिलना दुर्लभ होता है. टेटनस का निरंतर ख़तरा बना रहता है.

कृषि में इस प्रकार के कार्यों से उच्च शिशु मृत्यु-दर एक बड़ी समस्या है. उदाहरण के लिए, रोपण के दौरान, महिलाएं दिन भर में अधिकतर समय झुकी या पालथी मारे बैठी रहती हैं. महाराष्ट्र में एक अध्ययन से पता चला कि यह वह अवधि है, जिसमें गर्भपात और शिशु मृत्यु के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं. लंबे समय तक पालथी मारकर बैठने से थकान और तनाव होता है, जिससे अक्सर शिशुओं का जन्म तय समय से पहले ही हो जाता है.

इसके अलावा, महिला श्रमिकों को पर्याप्त खाना भी नहीं मिलता है. ऐसा ग़रीबी के कारण होता है. ऊपर से यह परंपरा कि पहले परिवार को भोजन कराना है और महिलाएं सबसे अंत में खाएंगी, इस स्थिति को और दयनीय बनाती है. गर्भवती महिलाओं को बेहतर खाना नहीं मिलता, हालांकि उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. चूंकि ख़ुद माताएं कुपोषित होती हैं, इसलिए समय से पहले जन्मे बच्चों का वज़न इतना कम होता है कि वे जीवित नहीं रह पाते.

इसकी वजह से, कृषि-कार्य करने वाली महिलाएं बार-बार गर्भधारण और उच्च शिशु मृत्यु-दर के चक्र में फंसी रहती हैं, जो उनके स्वास्थ्य को और बिगाड़ देता है. गर्भावस्था और प्रसव के दौरान, ऐसी महिलाओं की मृत्यु बड़ी संख्या में हो रही है.

अनुवादः डॉ. मोहम्मद क़मर तबरेज़