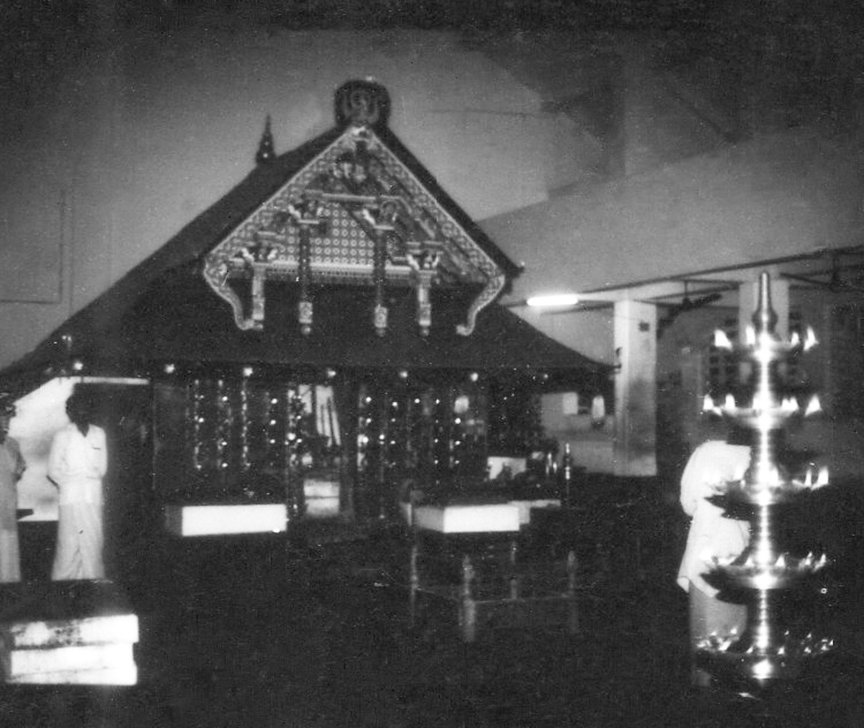

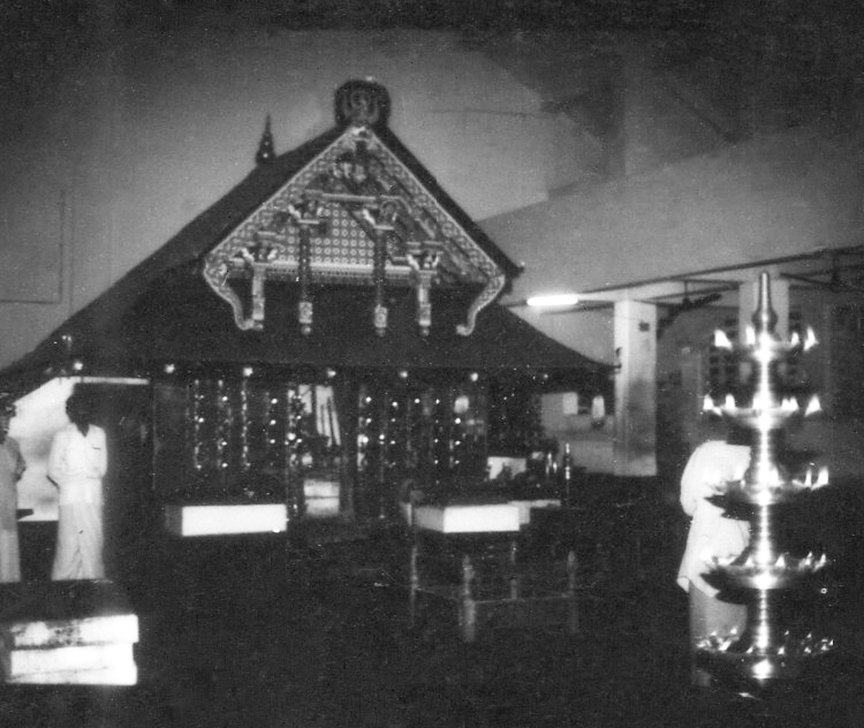

कल्लियास्सेरी के पास स्थित पारस्सिनी कड़ावु एक अनोखा मंदिर है. ये सभी जातियों के लिए हमेशा खुला रहता है. यहां के पुजारी पिछड़े समुदायों से हैं. इसके देवता, मुथप्पन को 'ग़रीबों का भगवान' कहा जाता है. उन्हें प्रसाद के रूप में ताड़ी और मांस भी चढ़ाया जाता है. कई मंदिरों में कांस्य के कुत्तों को वहां रखी मूर्तियों में नहीं गिना जाता. लेकिन, केरल के कन्नूर ज़िले में स्थित इस मंदिर में ऐसा किया जाता है. वह इसलिए कि मुथप्पन शिकारियों के भगवान हैं.

1930 के दशक में, मुथप्पन शिकार के भी देवता थे. ख़ासकर वामदल से जुड़े उन राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के लिए जो अंग्रेज़ों से छुपते फिर रहे थे. केपीआर रायरप्पन बताते हैं, ''यहां के जनमियों (ज़मींदारों) के ख़िलाफ़ लड़ाई तक में इस मंदिर ने हमारे साथ हाथ मिलाया था." वह इस पूरे क्षेत्र में 1947 और उसके बाद लड़ी जाने वाली सभी लड़ाइयों में सक्रिय थे. ''आज़ादी की लड़ाई के दौरान वाममोर्चा के अधिकांश बड़े नेताओं ने कभी न कभी इस मंदिर में शरण ज़रूर ली थी.''

नास्तिक और आस्तिक के बीच इस अनोखे गठबंधन का तार्किक आधार था. जाति के आधार पर दोनों में गहरा संबंध था. दोनों ही ऊंची जातियों के अत्याचार के ख़िलाफ़ थे. दोनों को ज़मींदारों की दुश्मनी का सामना करना पड़ा. और, उस ज़माने के ज़बरदस्त राष्ट्रीय वातावरण में, प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था.

रायरप्पन बताते हैं, ''यहां का एक बड़ा जनमी इस मंदिर को हड़पना चाहता था. मंदिर की मोटी आय पर उसकी बुरी नज़र थी.'' इस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है. मुथप्पन मंदिर आज भी 4,000 लोगों को रोज़ाना और 6,000 लोगों को हफ़्ते के आख़िरी दिनों में खाना खिलाता है. वह इस इलाक़े के सभी स्कूली बच्चों को हर दिन खाना खिलाता है.

मंदिर ने 30 और 40 के दशक में उन्हें शरण देकर एक बड़ा जोख़िम लिया था. लेकिन, कल्लियास्सेरी और उसके पड़ोस में रहने वाले लोग अनोखे हैं. उनकी राजनीतिक चेतना काफ़ी पुरानी है. उदाहरण के तौर पर, पप्पिनेस्सेरी की कपड़ा मिल को ही ले लीजिए, जहां आस-पास के गांवों के लोग काम करते थे. यहां 40 के दशक में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लंबी लड़ाई चली थी. 1946 में होने वाली एक हड़ताल तो 100 दिनों तक चली थी. यह तब हुआ था, जब केरल के इस गांव के लोगों ने बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को अपना समर्थन देते हुए यहां हड़ताल कर दी थी.

81 साल की पायनदन यशोदा कहती हैं, ''इस इलाक़े में एक साल तक धारा 144 (प्रतिबंधक आदेश) लागू रही. फिर भी हम लोग सक्रिय थे.'' 30 के दशक और उसके बाद, यशोदा उस शिक्षक आंदोलन की नेता बन गईं जिसने मालाबार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

किस चीज़ ने यहां की लड़ाई को दूसरी जगहों की लड़ाई से अलग बनाया? यशोदा कहती हैं, ''हम संगठित थे. हमने राजनीतिक तरीक़े से काम किया. हमारा लक्ष्य स्पष्ट था. लोग पूरी तरह जागरूक थे और आंदोलन में भरपूर भाग लेते थे. हम राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे. हम सामाजिक सुधार और जाति विरोधी अभियान छेड़े हुए थे. इसके अलावा, ज़मीन को लेकर भी लड़ाई चल रही थी. सबकुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था.''

कल्लियास्सेरी और इसके पड़ोसी गांवों ने अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्षों का अच्छा इस्तेमाल किया है. यहां लगभग सौ प्रतिशत साक्षरता है और हर बच्चा स्कूल जाता है. कुछ दूसरी चीज़ें भी यहां ऐसी हैं जिनकी तुलना पश्चिमी समाज से की जा सकती है. यशोदा इन सबको संगठित सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम मानती हैं.

लेकिन, यह कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति नहीं है? ख़ासकर, संगठित राजनीतिक आंदोलनों की भूमिका? आख़िर, केरल में तो पहले भी साक्षरता दर ऊंची ही थी. यशोदा, जो अपने तालुका की पहली महिला टीचर थीं, इससे इंकार करती हैं. ''1930 के दशक में, मालाबार में साक्षरता दर 8 प्रतिशत के क़रीब थी. त्रावणकोर में यह 40 प्रतिशत थी. हमने यह सफलता असल में अपने प्रयासों से हासिल की है.''

अगर लिहाज़ से देखें, तो मालाबार भारत का एक अनोखा मामला है. क्षेत्रीय अंतर दरअसल अल्पावधि में कम हुआ है. त्रावणकोर और कोचीन में तो यह अंतर दूसरे मायने में भी रहा. रायरप्पन कहते हैं, ''हमारी संगठित राजनीतिक गतिविधि से यह बदलाव आया. 1950 और 60 के दशकों में भूमि सुधार को लेकर जो आंदोलन हुए, उसने जाति सहित कई ढांचों को उखाड़ फेंका.'' शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में तेज़ी से सुधार हुआ. वर्ष 1928 में, कल्लियास्सेरी में केवल 24 परिवारों के पास 43 प्रतिशत ज़मीनें थीं. आज, केवल 13 परिवारों के पास पांच एकड़ से ज़्यादा भूमि है. इसके अलावा, समस्त भूमि में उनका हिस्सा केवल छह प्रतिशत है.

कल्लियास्सेरी निवासियों के खाने-पीने में भी काफ़ी सुधार हुआ है. यहां दूध और मांस की बिक्री में वृद्धि हुई है. और यहां के मजदूर पुरुष व महिला जिस तरह कपड़े पहनते हैं, उसे देखकर आप यह नहीं कह सकते कि ये मज़दूर हैं.

1980 के दशक में राज्य में बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान से और भी लाभ हुए. केरल सस्त्र साहित्य परिषद जैसे संगठनों के प्रयासों ने नए द्वार खोले. इन सभी के परस्पर जुड़ाव ने, जैसा कि वे पहले भी थे, क्षेत्र की राजनीतिक परंपराओं के लिए ठोस आधार प्रदान किए. मालाबार, कल्लियास्सेरी सहित, दूसरे मायनों में भी पहल करने वाला क्षेत्र साबित हुआ.

कन्नूर के कृष्णा मेनन कॉलेज में लेक्चरर मोहन दास बताते हैं, ''कल्लियास्सेरी 30 और 40 के दशक के अंत में ही अनुभव के दौर से गुज़र रहा था. यहां उत्पादक और उपभोक्ता सहकारिता की शुरुआत हुई. इनकी वजह से उचित मूल्य वाली दुकानों को हौसला मिला, जो बहुत बाद में खुलीं.''

''ये सब अकाल और भुखमरी के दौर में हुआ. किसानों के आनाज पर जनमियों की मांग बढ़ती जा रही थी. शायद जनमियों को ख़ुद भी अंग्रेज़ों द्वारा इस मामले में दबाव का सामना करना पड़ रहा था. पहले, अकाल के दिनों में किसानों से कम अनाज वसूले जाते थे. लेकिन, 40 के दशक में यह परंपरा ख़त्म हो गई.''

दिसंबर 1946 में एक बड़ा संकट आया, सेवानिवृत्त शिक्षक अग्नि शर्मन नम्बूदरी बताते हैं. '' जनमियों ने जब करीवेल्लोर गांव में अनाज पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो वहां के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. इसी दौरान वहां फ़ायरिंग हुई, जिसमें दो लोग मारे गए. वहां आतंक पसर चुका था. लेकिन इसने जनमियों के ख़िलाफ़ चिंगारी को हवा दे दी.'' इसी की वजह से यहां भूमि-सुधार आंदोलन सफल रहा.

आज, कल्लियास्सेरी की सफलता के साथ-साथ भयानक समस्याएं भी हैं. रायरप्पन कहते हैं, ''कृषि नष्ट हो चुकी है. उत्पादन कम हो रहा है. कृषि मज़दूरों को अब काम कम मिलता है.''

मोहन दास के अनुसार, ''धान के खेतों को मकान बनाने और नकदी फसल में परिवर्तित करने से भारी तबाही हुई है. उदाहरणस्वरूप, जनमी के ही एक बड़े खेत को ले लीजिए. कल्लियास्सेरी का लगभग 50 प्रतिशत धान इसी खेत पर उगाया जाता था. अब इस पर मकान और नक़दी फसलें हैं. इस तबाही को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है. लेकिन काफी नुक़्सान पहले ही हो चुका है.''

बेरोज़गारी फैली हुई है. और कामकाज में महिला भागीदारी की दर, जैसा कि एक अध्ययन से पता चलता है, पुरुषों के मुक़ाबले आधे से भी कम है. मजदूर वर्ग की लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं बेरोज़गार हैं. महिलाएं अधिकतर कम कुशलता वाले काम करती हैं. और इसमें भी, वे पुरूषों से कम ही कमा पाती हैं.

यह एक बड़ी समस्या है. लेकिन इसके बावजूद यहां किसी प्रकार की निराशा नहीं दिखती है. अगर केरल के पंचायती राज के अनुभव को देखें तो, कल्लियास्सेरी में एक आदर्श पंचायत है. राज्य की 900 से अधिक पंचायतों की तरह ही, इसने भी अपना ख़ुद का विकास प्लान तैयार किया है. इसे ख़ुद यहां के लोगों द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर बनाया गया है. अधिकांश गतिविधियां स्थानीय स्रोतों और स्वैक्षिक मज़दूरी पर निर्भर हैं. रायरप्पन बताते हैं, "यहां के लोगों ने कई दूसरे कामों के अलावा इस पंचायत में 62 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई है."

ग्रामसभा की बैठकों में लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और अपनी बात खुलकर रखते हैं. और, लगभग 1,200 स्वयंसेवकों की सेना ने कल्लियास्सेरी को एक और नया स्थान प्रदान किया है: यह देश की पहली पंचायत थी, जिसने पीपल्स रिसोर्स मैपिंग कार्यक्रम को अपनाया. गांव की प्राकृतिक और मानव संसाधन से जुड़ी स्थिति की सही तस्वीर स्थानीय लोगों द्वारा सामने आई, जिसमें बाहर से विशेषज्ञों ने उनकी सहायता की. गांव के प्लान में यह भी शामिल है कि इसकी परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है.

सेवानिवृत्त लोगों – इंजीनियरों, सरकारी अधिकारियों की एक 'स्वैच्छिक तकनीकी टुकड़ी' (वीटीसी) इन परियोजनाओं की देखभाल करती है. इस वक़्त पूरे राज्य में वीटीसी सदस्यों की संख्या 5,000 से ज़्यादा है.

चुनौतियां बड़ी हैं. और गांव की अधिकांश समस्याओं की जड़ें इसकी सीमा से बाहर फैली हुई हैं. लेकिन कल्लियास्सेरी को अपने ऊपर पूरा विश्वास है. जैसा कि रायरप्पन कहते हैं: ''हमने लड़ना कभी नहीं छोड़ा.''

1947 के बाद भी नहीं.

यह स्टोरी सबसे पहले टाइम्स ऑफ़ इंडिया के 29 अगस्त, 1997 के अंक में प्रकाशित हुई.

तस्वीरें: पी साईनाथ

इस शृंखला की और कहानियां यहां पढ़ें:

जब ' सालिहान ' ने ब्रिटिश- राज से लोहा लिया

अहिंसा और सत्याग्रह के नौ शानदार दशक

गोदावरीः और पुलिस को अब भी हमले का इंतज़ार है

शेरपुरः जिनकी क़ुर्बानियां भुला दी गईं

कल्लियास्सेरी के क़रीब स्थित पारस्सिनी कड़ावु मंदिर ने 30 और 40 के दशक में अंग्रेज़ों के चंगुल से बचने के लिए छुपते फिर रहे राष्ट्रवादियों को अपने यहां शरण दी थी. यहां पर रखी गई मूर्तियों में शिकारियों के देवता, भगवान मुथप्पन, और कांस्य से बने कुत्ते शामिल हैं

अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़