সে পেশাদার দুনিয়া হোক বা ব্যক্তিগত পরিসর, আব্দুল রহমানের বাস্তব জগতটা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে এসেছে। আক্ষরিক অর্থেই বালির দানার মতো। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক এই মানুষটি একদা চারটে মহাদেশ জুড়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাড়ি দিতেন দল বেঁধে, অথচ পরিবারের পাঁচ সদস্যের সঙ্গে আজ তিনি ১৫০ বর্গফুটের এই ঘুপচি কামরাটায় বন্দি।

বহু দশক আগে গ্রামীণ তামিলনাড়ু ছেড়ে মুম্বইয়ে এসে উঠেছিলেন তাঁর বাবা। দুনিয়াটা গুটিয়ে আসার আগে অবধি পেশাদার ট্যাক্সিচালক ছিলেন আব্দুল রহমান। এককালে সৌদি আরব, দুবাই, ব্রিটেন, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, এমনকি আফ্রিকারও বিভিন্ন অঞ্চলে গাড়ি আর বুলডোজার চালিয়েছেন। অথচ আজ ট্যাক্সি ধরে সিওনের হাসপাতালে পৌঁছতে হলে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে তুলে নিয়ে যেতে হয় মাহিম বস্তি কলোনির অলিগলি পেরিয়ে।

হাসপাতালে যাওয়ার সময় হলেই কামরা থেকে নামার তোড়জোড় শুরু করে দেন রহমান। দরজার ঠিক বাইরেই মই লাগানো আছে একখান। মেঝের উপর থেবড়ে বসেন তিনি, তলা থেকে দুই পা ধরে তাঁর ছেলে, হয় ভাইপো কিংবা কোনও পড়শি এসে ঠেকা দেন উপর থেকে, একে একে নয়খানা খাড়া ধাপ পেরিয়ে তবেই শেষ হয় এ কসরত।

কামরার ঠিক নিচে দিয়েই চলে গেছে অপরিসর গলিঘুঁজি, সেখানে পৌঁছে অন্যের সাহায্যে চড়ে বসেন রংচটা প্লাস্টিকের এক পুরোনো চেয়ারে, কেটে বাদ দেওয়া ডান পায়ের অংশটা সন্তর্পণে তুলে রাখেন। এবার পালা মহিম বাস-ডিপোর রাস্তাটায় গিয়ে ওঠার, বাবাকে চেয়ার-সুদ্ধ পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে যায় ছেলে, সঙ্গে থাকে আরও দুইজন। সেখানে গিয়ে কোনওমতে টেনে-হিঁচড়ে একটি ট্যাক্সিতে ওঠেন রহমান।

সিওনের সরকারি হাসপাতালে যেতে যা ট্যাক্সি ভাড়া লাগে সেটা তাঁর পক্ষে মেটানো অসম্ভবের সামিল, অথচ গতবছর পায়ে পট্টি লাগাতে মাসের পর মাস প্রতি সপ্তাহে একদিন করে সেখানে হাজিরা দিতে হয়েছিল তাঁকে। ক্ষতটা শুকিয়ে আসার ফলে আগের মতো অত ঘনঘন যেতে হয় না বটে, তবে উত্তর মুম্বইয়ের মোরি রোডের দুপাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা দু-তিন তলা বাড়ির এই যে কলোনি, এখানকার অলিগলি আজও মাঝেমাঝে সাক্ষী হয় তাঁর সেই চেয়ার-কাঁধে কাফিলার।

হাসপাতালে যাওয়ার সময় হলে নিজের কামরা থেকে নামার তোড়জোড় শুরু করেন রহমান। নিচের ঘুপচি গলিটায় তাঁকে ধরাধরি করে প্লাস্টিকের একটা পুরোনো চেয়ারে তোলা হয়

অথচ বছরের পর বছর ধরে এই গলির মুখেই দাঁড়িয়ে থাকত আব্দুল রহমান আব্দুল সামাদ শেখের বাহনটি, সকাল হলেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটতেন সেটার পানে, দিন গেলে ১২ ঘণ্টা না খাটলে চলবে না যে। তারপর ২০২০ সালের মার্চে নেমে এল লকডাউন, ভাড়া খাটা বন্ধ হয়ে গেলেও মাঝেমধ্যে বেরোতেন ট্যাক্সি নিয়ে, গন্তব্য চেনা কিছু চায়ের দোকান। জমিয়ে আড্ডা মারতেন "দোস্ত লোগ", বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের সঙ্গে। দেহে ক্রমশই জাঁকিয়ে বসছিল মধুমেহ (ডায়াবেটিস), লকডাউনের বিধিনিষেধ আস্তে আস্তে কাটতে লাগল ঠিকই, কিন্তু আগের মতো কাজে বেরোতে শরীরটা আর তেমন সায় দিল না তাঁর। তবে হ্যাঁ, একটিবারের জন্যও কিন্তু চলাফেরা থামাননি।

হঠাৎই একদিন চোখে পড়ে, পায়ের আঙুলে ছোট্ট একটা কালচে দাগ ফুটে উঠেছে, "ঠিক যেন ডটপেনের কালির ফোঁটা।" খুব একটা মাথা ঘামাননি রহমান, তাছাড়া ডাক্তারও বলেছিলেন যে অ্যান্টিবায়োটিক খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। "ওতে কোনও কাজই দিল না," জানালেন তিনি, ডানপায়ের মধ্যমায় ফুটে ওঠা সে দাগ বাড়তেই থাকল, "পুরো পা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেত। হাঁটতে গেলে মনে হতো কেউ যেন আলপিন বা সূচ ফোটাচ্ছে।"

শুরু হল একের পর এক ডাক্তারের চক্কর কাটা। এক্সে-রে এবং অন্যান্য পরীক্ষার পর কালচে চামড়ার অংশটা কেটে বাদ দেওয়া হল। এতেও কোনও কাজ না দেওয়ায় এক মাসের মাথায়, অর্থাৎ ২০২১ সালের অগস্ট কেটে ফেলা হল গোটা আঙুলটাই। তার হপ্তাকয়েক পর বাদ গেল তার পাশের আঙুলটাও। আসলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পুরোপুরি, তাই উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল অসুখ। গতবছর অক্টোবর আসতে না আসতে দেখা গেল যে রহমানের ডান পায়ের পাতাটা আর্ধেক হয়ে গেছে। " পাঁচো উঙলি উড়া দিয়া [পাঁচটা আঙুলই কেটে উড়িয়ে দিয়েছে]," নিজের কামরায় পাতলা একখান তোশকে বসে শ্রান্ত গলায় বলে উঠলেন তিনি।

সেদিন থেকে ঘনঘন হাসপাতালের চক্কর কাটা ছাড়া রহমানের দুনিয়াটা কমতে কমতে দোতালার এই দমবন্ধ করা ঘুপচি ঘরটাতে এসে ঠেকেছে। " বস্ , আকেলা পড়া রেহতা হুঁ [আর কি, একলাই পড়ে থাকি এখানে]," শুকনো মুখে বললেন তিনি। "সময় কাটানোর মতো কিছুই নেই তেমন। একখান টিভি আছে বটে, তবে সেটা চালানোর মতো সাধ্য নেই আমাদের...বসে বসে শুধু ভাবি জানেন? ইয়ারদের কথা, বাচ্চাদের জন্য এটাসেটা কত কিছুই না কিনে আনতাম...কিন্তু এসব বেকার কথা ইয়াদ করে আর কীই বা হবে বলুন?"

এক ভাইপো আর একজন পড়শির ছেলে মিলে চেয়ারটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে রহমানের বড়ো ছেলে আব্দুল আয়ান (বাঁদিকে)। সিওনের হাসপাতালে যেতে যে ট্যাক্সি ভাড়াটা লাগে সেটা তাঁর পক্ষে বহন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, অথচ বারবার সেখানেই ফিরে যেতে হয় তাঁকে

এককালে যখন পায়ের পাতাটা গোটা ছিল, আর মজবুত ছিল শরীরস্বাস্থ্যটাও, তখন এই কামরা আর কানাগলি ছাড়িয়ে আলোকবর্ষ ছুঁতো রহমানের কায়নাত। ট্যাক্সিতে চেপে মুম্বইয়ের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত ছুটে চলা, এমনকি কাজের খোঁজে দেশ-দেশান্তরে যাওয়া। ১৮ বছর বয়েসে এ শহরের রাস্তায় ছুটে চলা ট্যাক্সি ড্রাইভারদের থেকে হাতেখড়ি নিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরেই দৈনিক ঘণ্টাখানেক করে ভাড়া খাটা শুরু করলেন, "৩০-৫০ টাকার মতো পকেটে আসত।" ২০ বছর হতে না হতেই বিইএসটি, অর্থাৎ মুম্বইয়ের সরকারি বাস পরিবহণ পরিষেবার ছত্রছায়ায় বাস ধোয়ামোছা এবং সহকারী মেকানিকের কাজ জুটিয়ে ফেললেন।

আট বছর পর, ১৯৯২ নাগাদ, তাঁর বেতন যখন ১,৭৫০ টাকা, ঠিক তক্ষুনি এক এজেন্টের মাধ্যমে কাজের সূত্রে সৌদি আরবে যাওয়ার সুযোগ জুটে যায় রহমানের। "তখনকার দিনে অতটাও কঠিন ছিল না," বলছিলেন তিনি, "মাস গেলে ওখানে [সৌদি আরবে] আমি ২-৩ হাজার টাকা তো কামাতামই, উপরন্তু ৫০০ টাকায় [যেটা বিইএসটির মাইনের চেয়ে বেশি] একটা গোটা মাস কেটে যেত দিব্যি।"

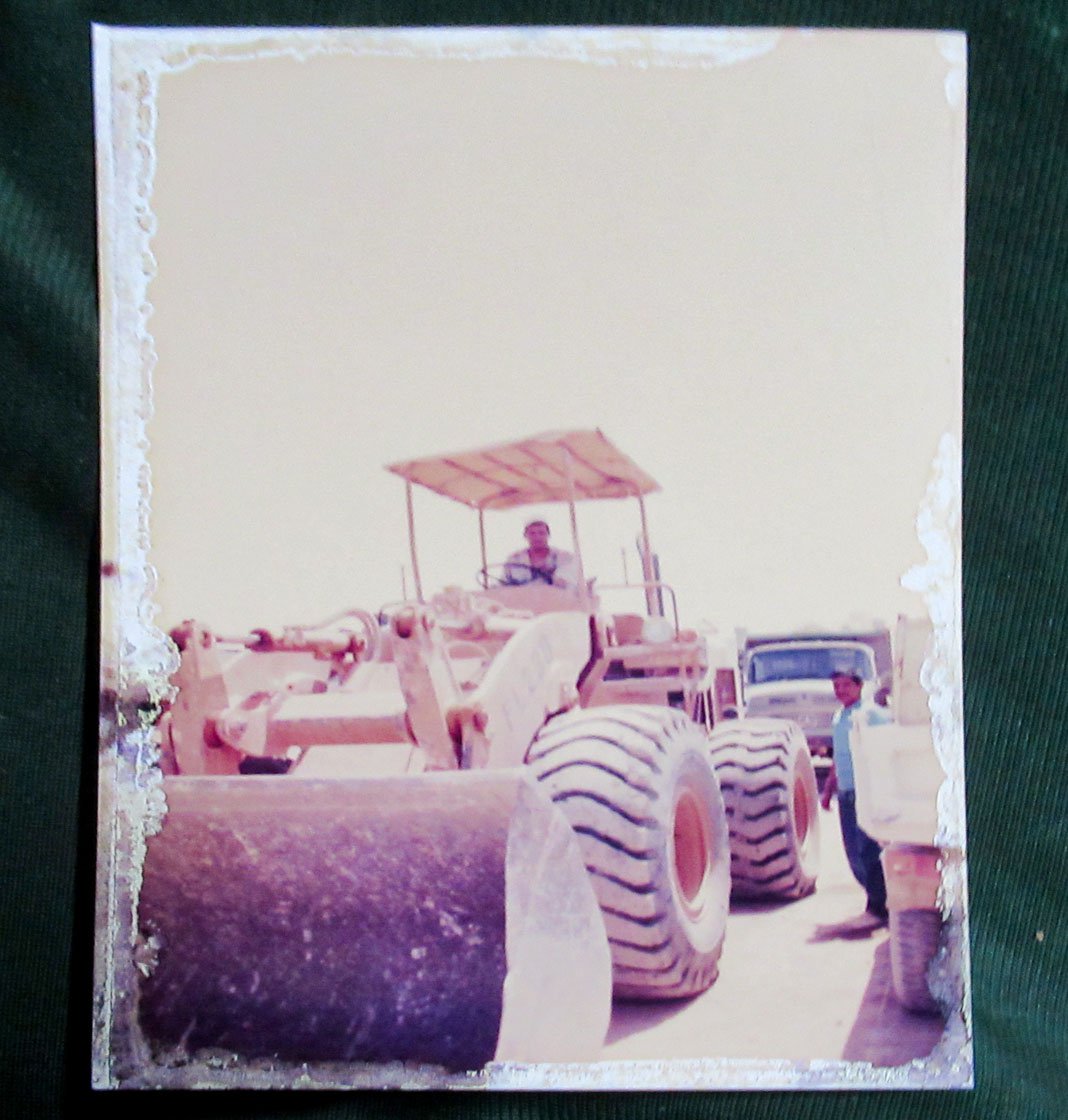

ওখানে বুলডোজার চালানোর দ্বায়িত্বে ছিলেন রহমান, তবে মাঝেসাঝে ভাড়ার গাড়িও চালাতেন বটে। "আমার স্পনসর [মালিক] লোকটা বড্ড ভালো ছিল," একথা বলার একটাই কারণ, তিনি তাঁর কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা তো করতেনই, এমনকি অন্যান্য দেশে কাজেও পাঠাতেন। এভাবেই একে একে বিভিন্ন দেশে কাজে যাওয়ার সুযোগ আসে রহমানের।

ফ্যাকাসে, কুঁচকে যাওয়া বিদেশযাত্রার তসবিরগুলো সযত্নে একটা প্লাস্টিকের বোঁচকা থেকে বার করে আনলেন তাঁর বিবি তাজুন্নিসা – ছবির রহমানের ঠোঁটে হাসি লেগে ছিল না ঠিকই, তবে তুষ্টির ঝলক ছিল, কোথাও তিনি ঠেস দিয়ে আছেন গাড়িতে, কোথাও বা বসে আছেন বুলডোজারের মাথায় বা ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে, আবার কোথাও দাঁড়িয়ে রয়েছেন দোকানের ভিতর। ফেলে আসা ওই রহমান যেমন লম্বা ছিলেন, তেমনই বেশ হাট্টাকাট্টা – অথচ আজকের এই মাদুরে বসে থাকা ৫৭ বছরের মানুষটা যেন ফটোগুলোর মতোই কুঁচকে ঝাপসা হয়ে গেছেন, কথা বলতে গেলেও হাঁফ ধরে তাঁর।

সারাটা দিন শুয়েবসেই কাটানো মন বোধহয় আজও মাহিমের এই গলিঘুঁজি পেরিয়ে পাড়ি দেয় দেশ দেশান্তরে। বিলেতে কাটানো জীবন বড়োই আরামের ছিল, জানতে পারলাম তাঁর কাছে। "আমার [সৌদি আরবের] কামরায় এসি ছিল, যে গাড়িটা চালাতাম ওটাতেও এসি ছিল। ভাতের সাথে আখ্খা মুর্গ [আস্ত মুর্গি] সাঁটাতাম রোজ। টেনশন ছিল না একফোঁটাও, দিব্যি কাজ থেকে ফিরে গোসল করে ঘুম দিতাম খেয়েদেয়ে। এখানে সারাটাদিন চিল্লামিল্লি ঝগড়াঝাঁটি শুনতে হয় আমাদের মহল্লায়, চুপচাপ বসে থাকার কোনও ইচ্ছেই নেই কারোর। ফ্যানের হাওয়ায় বহুত আনচান করে শরীরটা, মনে হয় জিন্দেগিটা যেন ফসকে যাচ্ছে।"

এককালে অনেকটা সময় জুড়ে এই কামরার গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দিত রহমানের দুনিয়াটা। চার-চারটে মহাদেশে কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি, পুরোনো তসবির দেখে বোঝা যায় মানুষটা আগে কেমন লম্বা- আর তাগড়া ছিলেন

২০১৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন রহমান, কারণ নিয়ম অনুযায়ী সৌদির ঠিকেদারেরা বিদেশ থেকে আগত শ্রমিকদের একটানা ১৫ বছরের বেশি আটকে রাখতে পারেন না। আজ যে কামরাটায় তিনি আটকে রয়েছেন, দেশে ফিরে সেখানেই এসে উঠেছিলেন। বিইএসটিতে বাস চালাতেন তাঁর আব্বা, উনি মারা যাওয়ার পর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা থেকে ২৫ হাজার দিয়ে এই বাড়িটা কিনেছিলেন আম্মি, ১৯৮৫ সালে। পাঁচ ভাই আর চার বোনের মধ্যে রহমানই সবার বড়ো। "এখানে আসার পর ১০ জন মিলে এই কামরাটায় থাকতাম," জানালেন তিনি। (ডিসেম্বর ২০২১ অবধি এই সংখ্যাটা ছিল সাত – রহমান, তাজুন্নিসা, তাঁদের চার সন্তান ও রহমানের আম্মা – তবে ওই মাসেই দেহ রাখেন তাঁর আম্মিজান।)

মাহিমে আসার পর গৃহশ্রমিকের কাজ শুরু করেন তাঁর আম্মি (ধীরে ধীরে এই কাজে নিযুক্ত হন রহমানের বোনেরাও)। তাঁর যে দুটি ভাই জিনিসপত্র বেচতেন রাস্তায় রাস্তায়, এক এক করে দুটি আলাদা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান দুজনেই। আজ মাহিম বস্তি কলোনির এই তিনতলা বাড়িটায় তাঁর অন্য দুই ভাইয়ের সঙ্গে বসত করেন রহমান – এক ভাই এসি সারান, আরেকজন কাঠ পালিশের কাজ করেন। মাঝের কামরাটায় থাকেন বড়োদাদা রহমান, আর মালপত্রে ঠাসা 'উপর-নিচের' দুটি ঘরে নিজের নিজের সংসার পেতেছেন বাকি দুইজন।

বিয়ের পর অন্যত্র ঘর বেঁধেছেন তাঁর বোনেরা। বিদেশে কাজ করাকালীন এক-দুইবছর বাদে বাদে দেশে ফিরতেন রহমান। তনখা জমিয়েই চার বোন এবং পরে তাঁর বোনঝি ও ভাইঝিদের বিয়েশাদি দিয়েছেন, সগর্বে বললেন তিনি।

বছরের পর বছর ধরে খুব কষ্ট করে ৮ লাখ টাকা জমিয়েছিলেন এই মানুষটি, সেটা নিয়েই সৌদি আরব ছাড়েন। (ততদিনে তাঁর মাসিক তনখা বেড়ে ১৮,০০০ টাকা হয়েছিল, তবে বেশিরভাগটাই ঘরখরচের জন্য দেশে পাঠিয়ে দিতেন।) সেটার সিংহভাগ বেরিয়ে যায় বিয়েশাদির পিছনে। তারপর পালা আসে ব্যাঙ্ক থেকে ৩.৫ লাখ টাকা ধার করে ট্যাক্সি চালানোর আজ্ঞাপত্র এবং একটি স্যান্ট্রো গাড়ি কেনার। নিজেও চালাতেন, আবার ভাড়াও দিতেন মাঝেমধ্যে, দিন গেলে ৫০০-৬০০ টাকা রোজগার হত। কিন্তু বছর দুই পর শরীর ভেঙে যেতে থাকে তাঁর, গাড়িটার মেরামতির খরচা টানাও আর সম্ভব হচ্ছিল না, তাই সেটা বেচে ভাড়ার ট্যাক্সি চালানো শুরু করেন, রোজগারটা কমতে কমতে দৈনিক ৩০০ টাকায় এসে ঠেকে।

আজ এই ১৫০ বর্গফুটের দমবন্ধ করা কামরায় আটক হয়ে পড়ে আছেন তিনি, ভয় একটাই, কোনদিন এই কামরাটুকুও না হাতছাড়া হয়ে যায়

সেটা ছিল ২০১৫ সাল। "[মার্চ ২০২০-এ] লকডাউন শুরু হওয়া অবধি এটাই করছিলাম আমি," বলছিলেন রহমান, "তার একদিন সব হুট করে থমকে গে'ল।" হেঁটে হেঁটে চেনা আড্ডার ঠেকে ইয়ারদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা না থামালেও "বেশিরভাগ সময়টা বাড়িতেই কেটেছে" তাঁর। দাতব্য কিছু সংগঠন এবং স্থানীয় দরগার থেকে পাওয়া রেশনের ভরসাতেই টিকে ছিল এই পরিবারটি, এছাড়াও তাঁদের কিছু বন্ধু ও অপেক্ষাকৃত ভালো অর্থিক অবস্থায় থাকা আত্মীয়রা এক-দুশো টাকা দিয়ে যেতেন মাঝেসাঝে।

সৌদি আরবে থাকতেই থাকতেই মধুমেহ বাধিয়ে বসেন রহমান, তবে ওষুধও খেতেন আর স্বাস্থ্যটাও ঠিক ছিল মোটামুটি। তবে তাঁর মতে ২০১৩ সালে নিজের মুলুকে ফেরার পর থেকেই উত্তরোত্তর বিগড়োতে লাগলো তবিয়ত। ফলত পুনরায় বিদেশে কাজ করতে যাওয়াটা আর সম্ভবপর হল না। সেটাও হয়ত মানিয়ে নিতেন শেষ অবধি, কিন্তু লকডাউন এসে তাঁর দুনিয়াটা চিরতরে তছনছ করে দিয়ে গেল। একটানা অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার ফলে শরীরে ফুটে উঠল ঘা (বেড সোর)। এটার জন্যও অস্ত্রোপচারের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি, গন্তব্য ছিল সেই সিওন হাসপাতাল।

ঠিক তার পরেই ডান পায়ের মধ্যমায় সেই কালো দাগটা লক্ষ্য করেন রহমান।

হাসপাতালের দুয়ারে বারংবার ধরনা দেওয়া ছাড়াও স্থানীয় একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন রহমান, তিনি বলেন যে প্রবল মধুমেহের ফলে রক্ত চলাচল আটকে গিয়েছে, ব্লকেজ সরাতে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে হবে। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে ঠিক সেটাই করা হয় সিওনের হাসপাতালে, ততদিনে অবশ্য তাঁর পায়ের পাতার আর্ধেকটা বাদ চলে গেছে। "রক্ত চলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছিল, কমে আসছিল ব্যথাটাও, কালচে ভাবটাও আর ছিল না তেমন," বললেন রহমান, "তবে হ্যাঁ, পায়ে চুলকুনির সঙ্গে খানিকটা দর্দ অবশ্য রয়ে গিয়েছিল।" ক্ষতটা নিয়মিত সাফ করে পট্টি দেওয়ার জন্য একজনের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে স্থানীয় একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে, তাই আগের মতো অতটা ঘনঘন আর হাসপাতালে ছুটতে হয় না।

ক্ষতটা সারার সঙ্গে সঙ্গে আশা নামক বস্তুটিও ফিরে আসে রহমানের জীবনে (তবে হ্যাঁ, নড়াচড়া করতে পারেন না বলে পেট খারাপ হয়েছিল এবছরের গোড়ার দিকে, তখন কেইএম হাসপাতালে দিনকতক কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।) "পায়ের পাতার চামড়াটা আবার একটু করে গজাতে শুরু করলে বাঁচি। শুনেছি আমার মতো ইনসানদের জন্য বিশেষ এক ধরনের জুতো পাওয়া যায়," জানিয়েছিলেন তিনি, "ওসবের দাম কত জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওটা পেলে আবার আগের মতো হাঁটতে পারব..." তাজুন্নিসার থেকে জানতে পারলাম যে তাঁরা একটা হুইলচেয়ার কেনার কথা ভাবছেন।

রহমানের বিমারির ফলে দেউলিয়া হয়ে গেছে পুরো পরিবার: আব্দুল সামাদ, আফসা, দানিয়া এবং তাঁর বিবি তাজুন্নিসা (এই ফটোতে তাঁর বড়োছেলে আব্দুল আয়ানকে দেখা যাচ্ছে না)

যখন দেখা গেল যে তাঁর পায়ের ক্ষতটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসছে, তখন জীবনের কিছু হারানো সুখের কথা বলতে লাগলেন রহমান – তামিলনাড়ুর উলুনদুরপেট তালুকের এলাভানাসুরকোট্টাইয়ে তাঁর দেশের বাড়ি, একান্নবর্তী পরিবার নিয়ে তাঁর বড়ো বোন থাকেন সেখানে (কাজের খোঁজে জোয়ান বয়েসে মুম্বইয়ে এসে উঠেছিলেন তাঁদের আব্বা), রহমানের মনে পড়ে (এককালে) তিনি কেমন দেখা করতে যেতেন। ভাইবোনেরা চিন্তিত তাঁকে নিয়ে, মাঝেমধ্যেই খবরাখবর নেন, এতে বড্ডো আনন্দ পান হতভাগ্য এই মানুষটি। "খুব স্বস্তি হয়," বলে উঠলেন তিনি।

তাঁর দীর্ঘ অসুস্থতার ফলে আজ পথে বসতে চলেছে এই পরিবারটি। লকডাউন কাটলেও অনটন কাটতে নারাজ, অন্যের মুখাপেক্ষি হয়েই বেঁচে আছেন তাঁরা। কদিন আগে অবধিও বাড়ির কাজ সামলেই সময় চলে যেত তাজুন্নিসার, আর আজ তিনি মাসিক ৩০০ টাকার বেতনে অস্থায়ী সাফাইকর্মীর কাজ করছেন স্থানীয় একটি বালওয়াড়িতে (মহারাষ্ট্রের শিশুনিকেতন সম ইস্কুল)। "এছাড়াও লোকের বাড়িতে কাজ খুঁজতে হবে। তবে যা মনে হচ্ছে, বড়ো খোকাকে দর্জির কাজে বহাল না করে উপায় নেই..."

বড়োছেলে আব্দুল আয়ানের বয়েস ১৫। সে যদি আরেকটু বড়ো হত, তাহলে রহমানের কথায়: "চেষ্টা করতাম ওকে যাতে দুবাই পাঠানো যায় কাজে।" পাশ থেকে তাজুন্নিসা বলে উঠলেন: "আমাদের হালত খুবই খারাপ। [লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে] ১৯,০০০ টাকার বিল জমা হয়েছে কারেন্টের, কিন্তু বিজলি দফতরের লোকটা বড্ডো ভালো গো, আমাদের এই মুসিবত দেখে নিজেই বললো যে এখন টাকা দিতে হবে না, কদিন পরে দিলেও চলবে। বাচ্চাগুলোর ইস্কুলের মাইনেটাও দিতে পারিনি পুরো, সেটাও জন্যও ওয়ক্ত চেয়ে নিয়েছি। [গ্যাস] সিলিন্ডারটাও ফুরিয়ে আসছে। ঘরকন্না চলবে কেমনভাবে, বাচ্চাগুলোর দেখভাল করবোটা কোথা থেকে এবার?"

প্রায় দুইবছর হতে চলল ইস্কুলের মুখদর্শন করেনি ছোটো মেয়ে আফসা (১২) এবং ছোটো ছেলে আব্দুল সামাদ (৮)। (চার সন্তানকেই কাছেপিঠের ইস্কুলে ভর্তি করিয়েছেন রহমান ও তাজুন্নিসা)। ইস্কুলগুলি ক'দিন আগেই খুলেছে বটে, তবে "কী যে সব পড়াচ্ছে, কিসুই বুঝছি না," বলে উঠল আফসা।

তবে আয়ানের মতোই তার বন্ধুবান্ধব আর তুতো ভাইবোনের স্মার্টফোন ব্যবহার করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বড়োমেয়ে দানিয়া (১৬), ক্লাস ইলেভেনে পড়ে সে। এই বয়েসেই মেহেন্দি লাগানোয় ওস্তাদ দানিয়া জানালো যে সে বিউটিশিয়ানের প্রশিক্ষণ নিতে চায়, যাতে অন্তত দুটো পয়সা আসে ঘরে।

'কদ্দিন আর বেঁচে থাকব জানি না। তাও বা যেটুকু উম্মিদ ছিল বাচ্চাগুলোর জন্য, সেটাও মারা গেছে'

পরিবারের কথা ভেবে ভেবে নাজেহাল হয়ে গেছেন রহমান: "আমার ইন্তেকাল হয়ে গেলে ওদের কী হবে বলুন তো? ছোটছেলেটা সবে আটে পা দিয়েছি..." এছাড়াও আরেকটা আশঙ্কা কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁকে হরদম। ভয় হয়, কোনদিন না উন্নয়নের নামে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এই বস্তি কলোনিটা। তিন ভাই মিলে তিনটে কামরায় থাকলেও সর্বসাকুল্যে সেক্ষেত্রে মোটে একখানা ইউনিট/কামরা দেওয়া হবে। "তখন যদি আমার ভাইয়েরা ঠিক করে যে সেটা বেচে অন্য কোথাও চলে যাবে, কী করব বলুন তো? কিংবা আমার পরিবারের হাতে ৩-৪ লাখ টাকা গুঁজে ভাগিয়ে যদি দেয়, বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে কোথায় গিয়ে উঠব?" অসহায় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"বিমারিটা আমার পায়ের বদলে জিসমের অন্য কোথাও হলে এতটা মুসিবতে পড়তাম না," বলছিলেন তিনি, "এমনকি হাতে হলেও, নিদেনপক্ষে হাঁটতে তো পারতাম, যেখানে খুশি যেতে তো পারতাম নিজে নিজে। কদ্দিন যে বাঁচব আর সেটাও জানি না। বাচ্চাগুলোর জন্য যে উম্মিদটুকু ছিল, সেটাও মারা গেছে বেঘোরে। তবে যদ্দিন বেঁচে আছি, এটাই চাই যাতে ওদের পড়াশোনার কোনও লোকসান না হয়। ধার করে, এর-তার দুয়ারে হাত পেতে, কোনও না কোনও ভাবে সংসারটা আমি টানবই।"

সময়টা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি, সিওন হাসপাতালে যেতে সেখানকার ডাক্তার বলেন যে রহমানের দেহে সুগার মাত্রা বিপজ্জনক, যথাশীঘ্র ভর্তি হতে হবে তাঁকে। সে যাত্রা একমাস হাসপাতালে কাটিয়ে ১২ই মার্চ বাড়ি ফিরলেন বটে, তবে মধুমেহের মাত্রা তো কমেইনি, উপরন্তু তাঁর ডান-পা শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেছে।

"ডান পায়ে যেটুকু চামড়া আছে সেটা আবার কেমন যেন কালচে হয়ে যাচ্ছে, দর্দটাও বেড়ে গেছে আগের মতো," বলে উঠলেন রহমান, "ডাক্তারবাবুরা বলছে যে এবার হয়ত পুরো পা-টাই কেটে বাদ দিতে হবে।"

যন্ত্রণাটা বাড়তে বাড়তে ১৪ই মার্চ রাত্রে এমন বেড়ে যায় যে "প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম," জানালেন তিনি। ফলত মাঝরাত্তিরেই তাঁকে চেয়ারে তুলে ট্যাক্সি ধরে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। শুরু হয় রকমারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইঞ্জেকশন আর ওষুধপত্রের পালা, ব্যথাটা সাময়িকভাবে কমলেও শেষে আবার ফিরে ফিরে আসে। আরেক প্রস্থ স্ক্যান আর পরীক্ষার জন্য আজ আবারও হাসপাতালের চৌকাঠ মাড়াতে হবে তাঁকে, আরেকবার অস্ত্রোপচারও করতে হতে পারে।

দিনকে দিন যেন নিরাশার দরিয়ায় তলিয়ে যাচ্ছেন মানুষটা, একফোঁটাও আর শক্তি পড়ে নেই জিসমে। চরকিপাক খেতে খেতে নাভিশ্বাস উঠেছে তাঁর পরিবারের, সুদিনের উম্মিদটুকুই পড়ে আছে যা। "ইনশাল্লাহ," ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলেন রহমানভাই।

কভার চিত্র: সন্দীপ মণ্ডল

এই প্রতিবেদনটি লেখার সময় তাঁর সময় ও সহায়তা প্রদান করার জন্য লক্ষ্মী কাম্বলের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ।

অনুবাদ: জশুয়া বোধিনেত্র (শুভঙ্কর দাস)