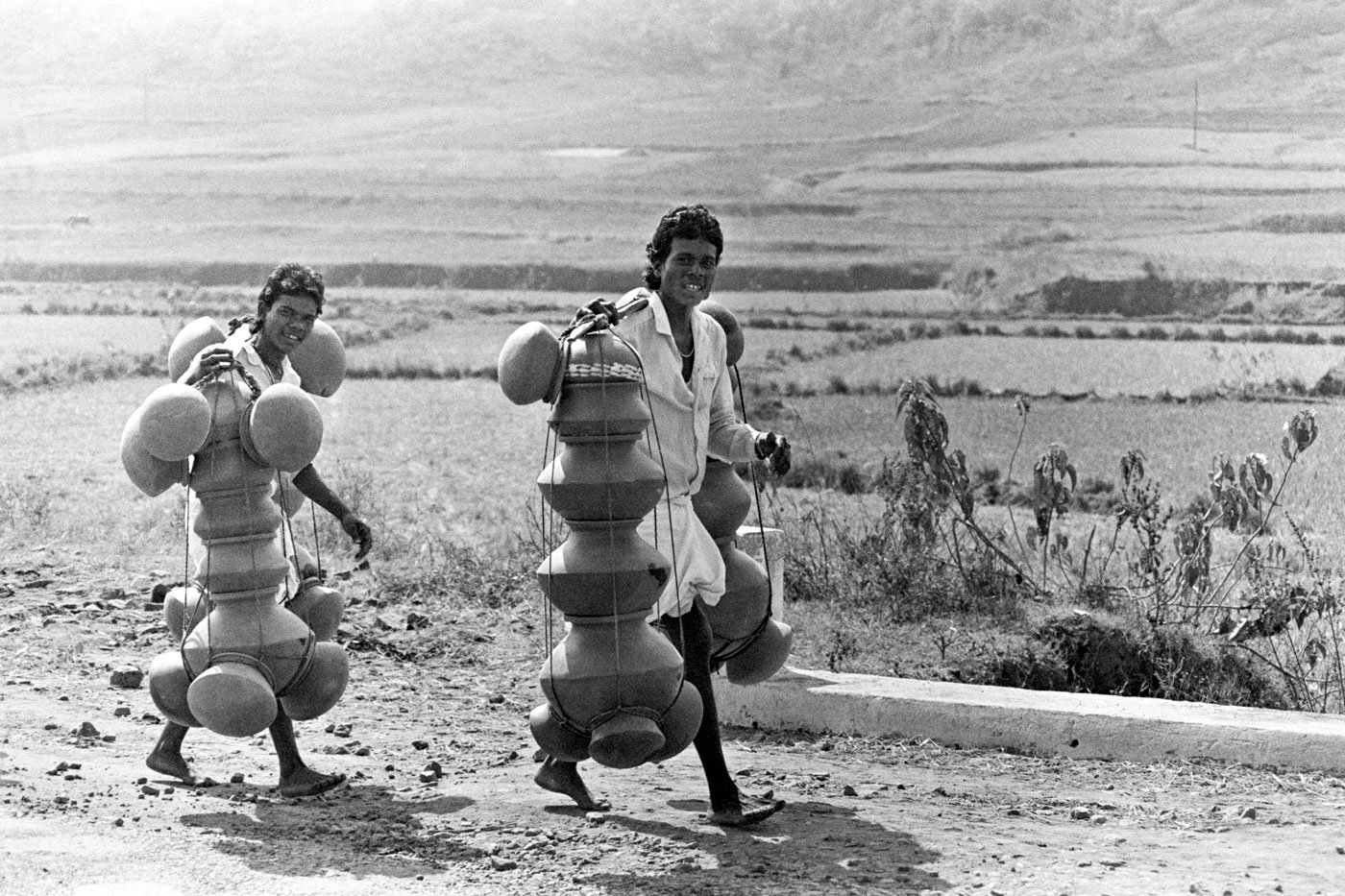

वे पहले ही 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लयबद्ध, हंस जैसी चपलता बनाए रखी और तेज़ी से पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ते रहे. उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, जो उनके सबसे कम फटे कपड़े थे. वे कोरापुट क्षेत्र में स्थित मलकानगिरी ज़िले के एक साप्ताहिक हाट या ग्रामीण बाज़ार पहुंचने की जल्दी में थे. वे वहां पहुंच पाते या नहीं, यह अलग बात थी. कोई स्थानीय व्यापारी या लेनदार उन्हें रास्ते में भी मिल सकता था और थोड़े से पैसे देकर उनका पूरा स्टॉक ख़रीद सकता था. उस स्थिति में भी शायद वह उन्हें सामान को हाट तक ले जाने के लिए कह सकता था.

चार लोगों की इस मंडली ने सहजता से अपनी रफ़्तार धीमी की और मुझसे बात करने के लिए रुक गई. ये लोग कुम्हार या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पारंपरिक कारीगर नहीं थे. वे इस क्षेत्र के एक आदिवासी समूह धुरुआ से ताल्लुक़ रखते थे. जिन दो लोगों, मांझी और नोकुल ने मुझसे बात की उन्होंने यही बताया कि मिट्टी के बर्तन बनाना उनका पारंपरिक व्यवसाय नहीं है. ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने इस हुनर को एक गैर-लाभकारी समूह द्वारा आयोजित वर्कशॉप में सीखा था. कृषि का हाल अच्छा नहीं होने के कारण उन्होंने बर्तन बनाने का काम करने का सोचा; उनके बनाए बर्तन सामान्य थे लेकिन वास्तव में काफ़ी अच्छे थे, और कलात्मक भी थे. हालांकि, उन्होंने बताया कि यह काम भी अच्छा नहीं चल रहा था. नोकुल ने कहा, "हर जगह लोग प्लास्टिक के बर्तन और बाल्टी का इस्तेमाल करने लगे हैं." और यह किस्सा साल 1994 का है. उसके बाद से हालिया समय तक, प्लास्टिक एक बारहमासी, स्थायी महामारी की तरह फैल गया है जिसके कई रूप हैं और इसका कोई इलाज नज़र नहीं आता.

मांझी ने बताया कि "हां, यह सच है कि साहूकार अक्सर हमारे स्टॉक को कम क़ीमत पर ले जाता है, और इसे वह ख़ुद ही तय करता है. लेकिन, इसके बाद भी हमें उसके क़र्ज़दार बने रहते हैं.” इसके बाद, व्यापारी हाट में बिना ज़्यादा मशक्कत के बर्तनों को काफ़ी बेहतर क़ीमत पर बेचता है. उसने माल बेचने के लिए अन्य आदिवासियों को काम पर लगाया होता है. हालांकि, कई हाट में मूल उत्पादक अपना माल बेचते हुए दिख जाते हैं. गांवों के विभिन्न समूह, सप्ताह के अलग-अलग दिनों में अपने बाज़ार लगा सकते हैं. इसलिए, भले यह बाज़ार हर जगह साप्ताहिक तौर पर लगता है, लेकिन क्षेत्र में कहीं न कहीं हर दिन एक हाट का आयोजन होता है.

धुरुआ समुदाय के लोगों को इस मेक-इन-इंडिया वाले देश में कई अन्य समस्याएं आती रही हैं. भारत में अनुसूचित जनजातियों की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल और ओडिशा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची , दोनों में इस आदिवासी जनजाति का नाम कहीं धरुआ लिखा है, तो कहीं धुरुबा, धुरवा और धुरुवा. कई स्कूल प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेज़ों में मैंने जनजाति का नाम धुरुआ के रूप में लिखा देखा था. इन वजहों से कई लोग अधिकार स्वरूप मिलने वाले फ़ायदों से हाथ धो बैठे, क्योंकि निचले स्तर के नौकरशाहों ने उन्हें बताया था कि उस नाम से कोई जनजाति सूचीबद्ध नहीं है. इस मूर्खता को सुधारने में काफ़ी वक़्त लगा.

ग्राम हाट किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का बेहद ज़मीनी हाल बता देते हैं. क्षेत्र में उत्पादित होने वाली अधिकांश चीज़ें हाट में बिक्री के लिए मौजूद होती हैं. कामकाज और जीवन के विविध रंगों से सजे व चहल-पहल से भरे एक छोटे से मैदान में सभी लेनदेन होते हैं. हमारी संक्षिप्त बातचीत ख़त्म हो गई थी, और वे चारों अपनी तस्वीरें (जिसके लिए वे अपने हिसाब से पोज़ देने पर ज़ोर देर दे रहे थे) लेने के लिए मुझे धन्यवाद बोलकर आगे बढ़ गए थे. मैं थोड़ा आशंकित होकर उन्हें जाते हुए देखता रहा: सुंदर, शिष्ट ढंग से पंक्तिबद्ध होकर एक-दूसरे के साथ और बेहद क़रीब से आगे बढ़ते हुए. वे इतने क़रीब थे कि अगर कोई एक आदमी अपनी चाल भूल जाता या ठोकर खा जाता, तो सभी एक-दूसरे के ऊपर भहरा पड़ते और वहां मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों का ढेर लग जाता. मलकानगिरी में मैंने इस डर का कई मौक़ों पर सामना किया था, लेकिन शुक्र है कि कभी ऐसा घटते हुए देखा नहीं.

इस लेख का एक संक्षिप्त संस्करण, पहली बार 1 सितंबर, 1995 को 'द हिंदू बिज़नेस लाइन' में पब्लिश हुआ था.

अनुवाद: देवेश