कठोर मिट्टी के एक छोटे से छेद में एक मृत केकड़ा पड़ा है, जिसके पैर उसके शरीर से अलग हो चुके हैं. देवेंद्र भोंगाडे अपने पांच एकड़ में फैले धान के खेत में छेदों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, “वे गर्मी से मर रहे हैं."

वह सूखते जा रहे पीले-हरे धान के बीच खड़े होकर कहते हैं कि यदि बारिश हुई होती, तो आप खेत के पानी में केकड़ों के झुंड को अंडे सेते हुए देख रहे होते. 30 वर्ष से कुछ अधिक आयु के इस किसान की यही चिंता है, “मेरे पौधे जीवित नहीं बचेंगे."

542 लोगों (जनगणना 2011) के उनके गांव, रावणवाडी में किसान मानसून के आगमन के लिए, जून की पहली छमाही में नर्सरी - अपनी ज़मीन के छोटे भूखंड - में बीज बोते हैं. कुछ दिनों की भारी वर्षा के बाद, जब हल से बनी क्यारियों में कीचड़युक्त पानी जमा हो जाता है, तो वे 3 से 4 सप्ताह के धान के पौधों को उखाड़कर अपने खेतों में रोपाई कर देते हैं.

लेकिन मानसून की सामान्य शुरुआत के छह हफ़्ते बाद भी, इस साल 20 जुलाई तक, रावणवाडी में बारिश नहीं हुई थी. भोंगाडे बताते हैं कि दो बार बारिश छींटें पड़ी थीं, लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं हुई. जिन किसानों के पास कुआं है वे किसी तरह धान के पौधों को पानी दे रहे थे. अधिकांश खेतों पर काम न होने के कारण, भूमिहीन मज़दूरों ने दिहाड़ी की तलाश में गांव छोड़ दिया था.

*****

लगभग 20 किलोमीटर दूर, गरडा जंगली गांव में, लक्ष्मण बांटे भी कुछ समय से इस कमी को देख रहे हैं. वह कहते हैं कि जून और जुलाई बिना बारिश के बीत जाते हैं. वहां मौजूद अन्य किसानों ने सहमति में सर हिलाया. और 2 से 3 साल में एक बार वे अपनी ख़रीफ़ की फ़सल खो देते हैं.

बांटे, जो लगभग 50 वर्ष के हैं, याद करते हैं कि उनके बचपन में मौसम का यह पैटर्न नहीं था. बारिश लगातार होती थी, धान नियमित होता था.

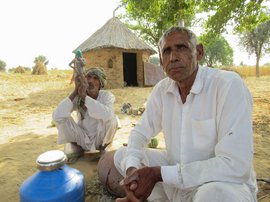

लेकिन 2019 नुक़सान से भरा एक और साल रहा, और नए पैटर्न का भी हिस्सा. किसान चिंतित हैं. भयभीत नारायण उइके (फ़र्श पर बैठे हुए: कवर फ़ोटो देखें) कहते हैं, “मेरी ज़मीन ख़रीफ़ में परती रहेगी." वह 70 साल के हैं और 1.5 एकड़ खेत पर पांच दशकों से अधिक समय से खेती कर रहे हैं, और अपने जीवन में अधिकतर समय मज़दूर के रूप में भी काम कर चुके हैं. वह याद करते हैं, “यह 2017 में परती रहा, 2015 में रहा...पिछले साल भी, बारिश के देर से आने के कारण मेरी बुआई में देरी हुई थी.” उइके कहते हैं कि यह देरी पैदावार और आय में कमी ला देती है. जब किसान बुआई के लिए मज़दूरों को नहीं रख सकते, तो खेतिहर मज़दूरी का काम भी कम हो जाता है.

देवेंद्र भोंगाडे (ऊपर बाएं), रावणवाडी में मुर्झाते धान के पौधों वाले अपने सूखे खेत पर, केकड़े के बिलों (ऊपर दाएं) की ओर इशारा करते हुए. नारायण उइके (नीचे बाएं) कहते हैं, ‘अगर बारिश नहीं हुई, तो खेती भी नहीं बचेगी.' गरडा जंगली गांव के किसान और पूर्व सरपंच, लक्ष्मण बांटे, अपने गांव के शुष्क खेतों के किनारे प्रतीक्षा करते हुए

भंडारा शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, भंडारा तालुका और ज़िले का गरडा जंगली 496 लोगों का एक छोटा सा गांव है. रावणवाडी की तरह ही यहां के अधिकांश किसानों के पास ज़मीन के छोटे-छोटे भूखंड हैं - एक से चार एकड़ के बीच - और वे सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं. गोंड आदिवासी उइके का कहना है कि अगर बारिश नहीं हुई, तो खेती भी नहीं बचेगी.

इस साल 20 जुलाई तक, उनके गांव के लगभग सभी खेतों पर बुआई नहीं हो सकी, जबकि नर्सरियों में लगे पौधे सूखने लगे थे.

लेकिन दुर्गाबाई दिघोरे के खेत में, आधे-अधूरे पौधों को रोपने के लिए काफ़ी आपाधापी मची हुई थी. उनके परिवार की ज़मीन पर एक बोरवेल है. गरडा में केवल चार-पांच किसानों के पास ही यह सुविधा है. उनके 80 फुट गहरे कुंए के सूख जाने के बाद, दिघोरे परिवार ने दो साल पहले कुंए के भीतर एक बोरवेल खोदा, जो 150 फीट गहरा था. लेकिन जब 2018 में यह भी सूख गया, तो उन्होंने एक नया बोरवेल खुदवाया.

बांटे कहते हैं कि बोरवेल यहां पर नई चीज़ है, कुछ वर्षों पहले तक ये इन इलाक़ों में दिखाई नहीं देते थे. वह कहते हैं, “अतीत में, बोरवेल खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी. अब पानी मिलना मुश्किल है, बारिश का भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए लोग इन्हें [बोरवेल] खोद रहे हैं.”

बांटे आगे बताते हैं कि मार्च 2019 से ही गांव के आसपास के दो छोटे मालगुजारी तालाब भी सूख चुके हैं. आमतौर पर, उनमें सूखे महीनों में भी कुछ न कुछ पानी रहता था. उन्होंने कहा कि बोरवेलों की बढ़ती संख्या तालाबों से भूजल खींच रही है.

इन संरक्षण तालाबों का निर्माण स्थानीय राजाओं की निगरानी में 17वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी के मध्य तक, विदर्भ के धान उगाने वाले पूर्वी ज़िलों में किया गया था. महाराष्ट्र बनने के बाद, राज्य सिंचाई विभाग ने बड़े तालाबों के रखरखाव और संचालन का ज़िम्मा संभाला, जबकि ज़िला परिषद ने छोटे तालाबों को संभाला. ये जल निकाय स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं और मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं. भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, और नागपुर ज़िलों में ऐसे लगभग 7,000 तालाब हैं, लेकिन लंबे समय से इनमें से अधिकतर की उपेक्षा की गई है और वे बेकार स्थिति में पड़े हैं.

उनके कुंए जब सूख गए (बाएं), तो उसके बाद दुर्गाबाई दिघोरे के परिवार ने दो साल पहले कुएं के भीतर ही एक बोरवेल की खुदाई की. यहां के लोग कहते हैं कि बोरवेल इन इलाक़ों में एक नई चीज़ हैं. दिघोरे परिवार के खेत (दाएं) पर काम करने वाले मज़दूर, जुलाई में बोरवेल के पानी के कारण धान की रोपाई कर सके थे

बांटे कहते हैं कि यहां के कई युवक पलायन कर चुके हैं - भंडारा शहर, नागपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, रायपुर, और अन्य स्थानों पर - ट्रकों पर सफ़ाईकर्मियों के रूप में, दौरा करने वाले मज़दूरों, कृषि मज़दूरों के रूप में या जो भी अन्य काम उन्हें मिल जाता है उसे करने के लिए.

यह बढ़ता हुआ पलायन आबादी की संख्या में परिलक्षित होता है: महाराष्ट्र की जनसंख्या में जहां 2001 की जनगणना से 15.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं भंडारा में उस अवधि में केवल 5.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई. यहां बातचीत के दौरान बार-बार आने वाला मुख्य कारण यह है कि लोग कृषि की बढ़ती अप्रत्याशितता, कृषि कार्यों में कमी, और घरेलू ख़र्चों को पूरा करने में असमर्थता के कारण कहीं और चले जा रहे हैं.

*****

भंडारा मुख्य रूप से एक धान उगाने वाला ज़िला है, यहां के खेत जंगलों से घिरे हुए हैं. यहां की औसत वार्षिक वर्षा 1,250 मिमी से लेकर 1,500 मिमी तक होती है (केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है). बारहमासी वैनगंगा नदी, सात तालुकाओं वाले इस ज़िले से होकर बहती है. भंडारा में मौसमी नदियां और लगभग 1,500 मालगुजारी तालाब भी हैं, जैसा कि विदर्भ के सिंचाई विकास निगम का दावा है. यहां पर हालांकि, मौसमी पलायन का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पश्चिमी विदर्भ के कुछ ज़िलों के विपरीत - भंडारा में किसानों की बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं देखने को नहीं मिली हैं.

केवल 19.48 प्रतिशत शहरीकरण के साथ, यह छोटे और सीमांत किसानों का एक कृषि प्रधान ज़िला है, जो ख़ुद अपनी ज़मीन और खेतिहर मज़दूरी से आय प्राप्त करते हैं. लेकिन मज़बूत सिंचाई प्रणालियों के बिना, यहां की खेती बड़े पैमाने पर वर्षा आधारित है; तालाबों का पानी केवल मानसून की समाप्ति पर, अक्टूबर के बाद, कुछ खेतों के लिए पर्याप्त होता है.

कई रिपोर्टों से पता चलता है कि मध्य भारत, जहां भंडारा स्थित है, जून से सितंबर तक मानसून के कमज़ोर होने और भारी से अत्यधिक बारिश की बढ़ती घटनाओं का गवाह बन रहा है. भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के 2009 के एक अध्ययन में इस प्रवृत्ति की बात कही गई है. विश्व बैंक का 2018 का एक अध्ययन भंडारा ज़िले को भारत के शीर्ष 10 जलवायु हॉटस्पॉट में पाता है, अन्य नौ सन्निहित ज़िले विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हैं, और सभी मध्य भारत में आते हैं. अध्ययन में कहा गया है कि ‘जलवायु हॉटस्पॉट’ एक ऐसा स्थान है जहां औसत मौसम में बदलाव का जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यदि वर्तमान परिदृश्य जारी रहता है, तो इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोग भारी आर्थिक झटकों का सामना कर सकते हैं.

रिवाइटलाइज़िंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क ने 2018 में, भारतीय मौसम विभाग के वर्षा के आंकड़ों के आधार पर, महाराष्ट्र के बारे में एक तथ्य-पत्र संकलित किया. यह बताता है: एक, विदर्भ के लगभग सभी ज़िलों में वर्ष 2000 से 2017 के बीच सूखे दिनों की संख्या और गंभीरता में वृद्धि हुई. दो: बारिश के दिनों में कमी हुई, हालांकि लंबे समय तक वार्षिक औसत वर्षा लगभग स्थिर रही है. इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में कुछ ही दिनों में उतनी बारिश हो रही है - और इससे फ़सलों की वृद्धि प्रभावित हो रही है.

भंडारा के बहुत से खेत, जहां आमतौर पर जुलाई में धान की रोपाई हो जाती है, इस साल उस महीने में बंजर पड़े रहे

एक और अध्ययन, जिसे टीईआरआई (दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट) ने 2014 में किया था, कहता है: “1901-2003 की अवधि के वर्षा के आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई में मानसून की बारिश [राज्य भर में] कम हो रही है, जबकि अगस्त में बारिश बढ़ती जा रही है... इसके अलावा, मानसून के दौरान अत्यधिक बारिश की घटनाओं में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से मौसम के पहले भाग (जून और जुलाई) के दौरान.”

यह अध्ययन जिसका शीर्षक है, महाराष्ट्र के लिए जलवायु परिवर्तन भेद्यता और अनुकूलन की रणनीतियों का निर्धारण: जलवायु परिवर्तन की महाराष्ट्र राज्य अनुकूलन कार्य योजना, विदर्भ के मुख्य संकट को इस प्रकार उजागर करती है, “लंबे सूखे दिन, हाल ही में वर्षा की परिवर्तनशीलता में वृद्धि और [वर्षा की] मात्रा में कमी.”

यह कहता है कि भंडारा उन ज़िलों के समूह में शामिल है जहां अत्यधिक बारिश में 14 से 18 प्रतिशत (बेसलाइन के सापेक्ष) वृद्धि हो सकती है, और मानसून के दौरान सूखे दिनों के भी बढ़ने का अनुमान है. अध्ययन में यह भी कहा गया है कि नागपुर डिवीज़न (जहां भंडारा स्थित है) के लिए औसत वृद्धि (27.19 डिग्री के वार्षिक औसत तापमान पर) 1.18 से 1.4 डिग्री तक (2030 तक), 1.95 से 2.2 डिग्री तक (2050 तक) और 2.88 से 3.16 डिग्री तक (2070 तक) होगी. यह राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए उच्चतम है.

भंडारा के कृषि अधिकारियों ने भी बड़े पैमाने पर वर्षा पर निर्भर अपने ज़िले में इन आरंभिक परिवर्तनों को देखा है, जो अपने पारंपरिक तालाबों, नदियों, और पर्याप्त वर्षा के कारण सरकारी साहित्य और ज़िले की योजनाओं को अभी भी एक ‘बेहतर-सिंचित’ क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करता है. भंडारा के मंडलीय कृषि निरीक्षण अधिकारी, मिलिंद लाड कहते हैं, “हम ज़िले में बारिश की देरी की एक सतत प्रवृत्ति देख रहे हैं, जो बुआई और पैदावार को नुक़सान पहुंचाती है. हमारे पास बरसात के 60-65 दिन हुआ करते थे, लेकिन पिछले एक दशक में, यह जून-सितंबर की अवधि में 40-45 तक नीचे आ गया है.” वह बताते हैं कि भंडारा के कुछ इलाक़ों - राजस्व वाले 20 गांवों के समूह - ने इस साल जून और जुलाई में बारिश के मुश्किल से 6 या 7 दिन ही देखे.

लाड आगे कहते हैं, “यदि मानसून में देरी हुई, तो आप अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं उगा सकते. धान की रोपाई में नर्सरी की 21 दिनों की अवधि के बाद देरी होने पर, उत्पादन प्रति दिन प्रति हेक्टेयर 10 किलो घट जाता है.”

बीजों को छींटने की पारंपरिक विधि - पहले नर्सरी लगाने, फिर पौधों की रोपाई करने के बजाय मिट्टी में बीज फेंकना - ज़िले में तेज़ी से लौट रही है. लेकिन रोपाई की विधि के विपरीत छिंटाई से, अंकुरण की कम दर के कारण पैदावार ख़राब हो सकती है. फिर भी, अगर पहली बारिशों के बिना पौधे नर्सरी में नहीं उगते हैं, तो पूरी फ़सल को खोने के बजाय, किसानों को छिंटाई से केवल आंशिक नुक़सान का सामना करना पड़ सकता है.

ख़रीफ़ के मौसम में भंडारा के अधिकांश खेतों में धान रहता है

पूर्वी विदर्भ में देशी बीजों के संरक्षण पर धान के किसानों के साथ काम करने वाले एक स्वैच्छिक संगठन, ग्रामीण युवा प्रगतिक मंडल, भंडारा के अध्यक्ष, अविल बोरकर कहते हैं, “धान को नर्सरी और रोपाई के लिए जून-जुलाई में अच्छी बारिश की ज़रूरत होती है. और मानसून बदल रहा है, वह यह भी नोट करते हैं. उनके अनुसार, छोटे बदलावों से लोग निपट सकते हैं. “लेकिन मानसून की विफलता से नहीं निपट सकते.”

*****

मंडलीय कृषि निरीक्षण अधिकारी, मिलिंद लाड बताते हैं कि जुलाई के अंत से भंडारा में बारिश शुरू हो गई. लेकिन तब तक धान की ख़रीफ़ की बुआई प्रभावित हो चुकी है - जुलाई के अंत तक ज़िले में केवल 12 प्रतिशत ही बुआई हुई थी. वह कहते हैं कि ख़रीफ़ में भंडारा की 1.25 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि में से लगभग सभी पर धान का क़ब्ज़ा है.

बहुत से मालगुज़ारी तालाब जो मछुआरों को सहारा प्रदान करते हैं, वे भी सूख चुके हैं. ग्रामीणों के बीच केवल पानी की ही बात चल रही है. खेत अब रोज़गार का एकमात्र साधन हैं. यहां के लोगों का कहना है कि मानसून के पहले दो महीनों में भंडारा में भूमिहीनों के लिए कोई काम नहीं था, और अब भले ही बारिश होने लगी है, इससे ख़रीफ़ की रोपाई को अपूरणीय क्षति हुई है.

एकड़-दर-एकड़ आपको ज़मीन के खाली टुकड़े देखने को मिलते हैं - भूरी, जुताई की गई मिट्टी, गर्मी से कठोर हो चुकी और नमी की कमी, नर्सरी के जले हुए पीले-हरे पौधों के साथ बीच-बीच में ख़ाली, जहां अंकुर नष्ट हो रहे हैं. कुछ नर्सरियां जो हरे रंग की दिख रही हैं, उनमें खाद की छिंटाई की गई है जिससे पौधे तेज़ी से उग आए हैं.

लाड के अनुसार, गरडा और रावणवाडी के अलावा भंडारा के धरगांव सर्कल के लगभग 20 गांवों में इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई – और पिछले कुछ वर्षों में भी नहीं हुई थी. वर्षा के आंकड़ों से पता चलता है कि भंडारा में जून से 15 अगस्त, 2019 तक 20 प्रतिशत कम बारिश हुई, और यहां 736 मिमी की जो कुल बारिश दर्ज की गई (उस अवधि के 852 मिमी के दीर्घकालिक औसत में से) वह 25 जुलाई के बाद हुई थी. यानी अगस्त के पहले पखवाड़े में, ज़िले ने एक बड़ी कमी की भरपाई कर ली.

इसके अलावा, यह बारिश भले ही असमान रही, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सर्कल-वार आंकड़े दिखाते हैं: उत्तर में, तुमसर में अच्छी बारिश हुई; केंद्र में, धरगांव में कमी देखी गई; और दक्षिण में, पवनी को कुछ अच्छी बारिश मिली.

मारोती और निर्मला म्हस्के (बाएं) अपने गांव वाकेश्वर में बदलते मानसून के रुझान की बात करते हैं. मारोती उस भूखंड पर काम कर रहे हैं जहां उन्होंने चावल की देशी क़िस्मों की नर्सरी लगाई है

हालांकि, मौसम विभाग के आंकड़े ज़मीनी लोगों के सूक्ष्म-अवलोकन को प्रतिबिंबित नहीं करते: कि बारिश तेज़ी से आती है और बहुत ही कम समय के लिए आती है, कभी तो कुछ ही मिनटों के लिए, हालांकि बारिश को मापने वाले स्टेशन पर पूरे एक दिन की वर्षा पंजीकृत की जाती है. सापेक्ष तापमान, ऊष्मा या आर्द्रता पर गांव के स्तर का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है.

14 अगस्त को ज़िलाधिकारी डॉ. नरेश गिते ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह उन सभी किसानों को मुआवज़ा दे, जिन्होंने इस साल अपनी 75 प्रतिशत ज़मीन पर बुआई नहीं की है. प्रारंभिक अनुमानों में कहा गया कि ऐसे किसानों की संख्या 1.67 लाख, और बिना बुआई वाले खेत 75,440 हेक्टेयर होंगे.

सितंबर तक, भंडारा ने 1,237.4 मिलीमीटर बारिश (जून से शुरूआत करके) या इस अवधि के लिए अपने दीर्घकालिक वार्षिक औसत का 96.7 प्रतिशत (1,280.2 मिमी) दर्ज किया था. इसमें से अधिकतर बारिश अगस्त और सितंबर में हुई थी, जब जून-जुलाई की बारिश पर निर्भर ख़रीफ़ की बुआई पहले ही प्रभावित हो चुकी थी. बारिश ने रावणवाडी, गरडा जंगली, और वाकेश्वर के मालगुजारी तालाबों को भर दिया. कई किसानों ने अगस्त के पहले सप्ताह में फिर से बुआई का प्रयास किया, कुछ ने जल्दी उपज देने वाली क़िस्मों के बीज की छिंटाई करके. हालांकि, पैदावार कम हो सकती है, और फ़सल कटाई का मौसम एक महीना आगे, नवंबर के अंत तक जा सकता है.

*****

जुलाई में, 66 वर्षीय मारोती और 62 वर्षीय निर्मला म्हस्के बहुत परेशान हुईं. उनका कहना है कि अप्रत्याशित बारिश के साथ जीना मुश्किल है. लंबे समय तक होने वाली बारिश के पहले के पैटर्न - जब लगातार 4 या 5 दिनों तक या 7 दिनों तक होती थी, अब नहीं बचे हैं. अब, वे कहते हैं, बारिश तेज़ी से होती है - कुछ घंटों के लिए भारी वर्षा होती है और फिर बीच-बीच में सूखे और गर्मी वाले लंबे दिन होते हैं.

लगभग एक दशक तक, उन्होंने मृग नक्षत्र या जून की शुरुआत से जुलाई की शुरुआत तक अच्छी बारिश का अनुभव नहीं किया. यही वह समय होता था, जब वे अपनी धान की नर्सरी की बुआई करते थे और 21 दिन के पौधे की रोपाई पानी में डूबे हुए भूखंडों पर करते थे. अक्टूबर के अंत तक, उनका धान कटाई के लिए तैयार हो जाया करता था. अब, वे फ़सल की कटाई के लिए नवंबर तक और कभी-कभी दिसंबर तक इंतज़ार करते हैं. देरी से हुई बारिश प्रति एकड़ पैदावार को प्रभावित करती है और लंबी अवधि की उत्तम गुणवत्ता वाली चावल की क़िस्मों की खेती के उनके विकल्पों को सीमित कर देती है.

जब मैंने उनके गांव वाकेश्वर का दौरा किया, तब निर्मला ने बताया, “इस समय [जुलाई के अंत] तक हम अपनी रोपाई को पूरा कर लेते थे." बहुत से अन्य किसानों की तरह, म्हस्के परिवार भी वर्षा का इंतज़ार कर रहा है, ताकि पौधों की रोपाई उनके खेत पर की जा सके. उनके मुताबिक़, दो महीनों के लिए, व्यावहारिक रूप से उन सात मज़दूरों के लिए कोई काम नहीं था जो उनकी ज़मीन पर काम करते हैं.

म्हस्के परिवार का पुराना घर उनके दो एकड़ के खेत पर बना है, जहां वे सब्ज़ियां और धान की स्थानीय क़िस्में उगाते हैं. परिवार के पास 15 एकड़ भूमि है. मारोती म्हस्के को अपने गांव में, सावधानीपूर्ण फ़सल योजना बनाने और उच्च पैदावार के लिए जाना जाता है. लेकिन वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन, इसकी उगने की अप्रत्याशितता, इसके असमान फैलाव ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है, वह कहते हैं: “आप अपनी फ़सल की योजना कैसे बनाएंगे अगर आपको यह नहीं मालूम कि कब और कितनी बारिश होगी?”

पारी का जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट, यूएनडीपी समर्थित उस पहल का एक हिस्सा है जिसके तहत आम अवाम और उनके जीवन के अनुभवों के ज़रिए पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों को दर्ज किया जाता है.

इस लेख को प्रकाशित करना चाहते हैं? कृपया [email protected] को लिखें और उसकी एक कॉपी [email protected] को भेज दें

अनुवाद: मोहम्मद क़मर तबरेज़